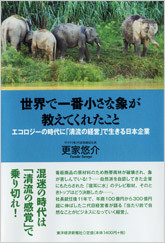

世界で一番小さな象が教えてくれたこと

混迷の時代は「清流の感覚」で乗り切れ!

著者はある日突然、テレビ局から取材の申込みを受ける。それは、自社の看板商品「ヤシノミ洗剤」の原材料であるアブラヤシの栽培ため、ボルネオの熱帯雨林が失われ、世界最小の象であるボルネオゾウが危機に瀕しているというものだった。アブラヤシを原材料に使っている他の企業が取材を断るなかで、あえて取材を受けた著者だったが、番組放映後、視聴者からの猛烈な抗議を受けることになる。しかし著者は、これを契機に、ボルネオの熱帯雨林や野生動物の保護にために何をすべきか考え、真正面から取り組んでいく。そして、そこから著者は、地球環境を守りつつ企業も発展するという新たな経営の方向性を見つけ出すのだった……。

そもそもサラヤは、1952年の創業以来、手洗い石鹸液「シャボネット」、「ヤシノミ洗剤」、カロリーゼロの甘味料「ラカントS」、速乾性アルコール消毒剤、新型医療測定器……など独創的な商品を次々と開発してきた。一見脈絡のない多様な商品群だが、そこには「流れをきれいにする商品」という一貫した方向性がある。そして中小企業でありながら、大手メーカーが寡占状態を占める様々な業界においてニッチトップの座を勝ち取ってきた。その原点には、熊野(三重県)出身の創業者の思いがあり、「熊野川の清流がサラヤのDNA」といわれる企業風土がある。巨大資本で規模や効率を追求する西洋型経営(大河の経営)に対して、著者は自分たちの経営を「清流の経営」と呼ぶ。そして、これからの世界には、細々でも世の中の“流れ”をよくする「清流の経営」が求められていると説く。

このほか本書では、「日本人本来の常識で当たり前のことをやることがビジネスになっていく」「生物多様性と同じ論理で安定成長する」「NPOなども活用して潜在需要を掘り起こす」「ニッチトップの効率の悪さを商品力でカバーする」……など独特で実践的な経営戦略が解説されており、これから時代の経営者にとって興味深い内容になっている。同時に、生物多様性や環境保全の問題に関心ある全ての人々にとっても必読の書といえる。

概要

目次

第1章 象の鼻 第2章 熊野川の清流 第3章 自然派の原風景 第4章 清流の経営(1)生物多様性と企業経営 第5章 清流の経営(2)ニッチトップで社会に役立つ 第6章 清流の企業が求められる時代 第7章 ウガンダの手洗い