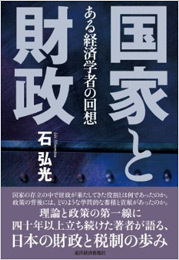

国家と財政

ある経済学者の回想

財政は国家の存立基盤を形成している。国家は賦与された徴税権を行使して税を徴収し、それを財源に国防や司法、国民の安全と安心を確保するに必要な様々な公共財・サービスを国民に供給する責務を担っている。このメカニズムが崩れると、国家は崩壊することになる。歴史上、このようなケースを人類は数多く経験してきた。

このような国の財政活動を研究する学問が、財政学である。今日、一昔前と比較してその活動範囲は非常に広がっている。予算、税制、公債発行など狭義の財政活動にとどまらず、社会保障、財政投融資、規制、行政指導、所得政策など、一国の経済政策を大きく支配している。現在、財政なくして経済政策を論じることは不可能であろう。

筆者の石弘光は、過去40年以上、政府税制調査会、財政制度等審議会、地方制度調査会、経済審議会などの多くの主要な審議会に参加し、政策が形成される現場を経験してきた。

それとともに、日本の戦後税制を構築したシャウプ博士、財政学の新たな体系化を企てたマスグレイヴ教授、税制の研究において第一人者のペックマン博士、大統領経済諮問員会委員長で実際にアメリカの財政政策を実践したアクリー教授、イギリスを代表する財政学者であるワイズマン教授などとの交流を交えながら、日本の財政学の第一線に立ち続けている。

すなわち本書は、財政の理論と政策の第一線に40年以上にわたって立ち続けた著者にしてはじめて語ることのできる、日本の財政と税制の歩みである。

本書では、まず序章で学問と「政策の現場」との関係が論じられた後、特に税制改革、財政理論の転換、財政の景気調整機能、公共選択論、地方分権、経済発展と税制の六つの領域が取り上げられ、7章に分けてその背後でどのような理論が発展してきたのか、そして現実にどんな政策として結実してきたかが検討される構成となっている。

概要

目次

第1章 戦後の税制再構築はいかに実現したか~シャウプ税制の果たした役割

第2章 戦後税制改革の展開とその背景~所得税改革の流れ

第3章 財政学のパラダイム転換~マスグレイヴ理論の展開とその影響

第4章 総需要管理としての財政の新しい役割~ケインズ政策とその欠陥

第5章 財政の政治的側面~ブキャナンの公共選択論

第6章 地方分権のフレーム~ティヴーの「足による投票」モデル

第7章 経済発展と租税構造~財政の長期分析とその応用

著者プロフィール

いし ひろみつ

1937年東京に生まれ。一橋大学経済学部卒業。同大学院を経てその後、一橋大学経済学部助手、専任講師、助教授、教授、学長(1998-2004年)。退職後、2007-11年の間、放送大学の学長を務める。現在、一橋大学ならびに中国人民大学名誉教授。その間、政府税制調査会会長(2000-06年)、財政制度等審議会委員、経済審議会委員、金融制度調査会委員などを歴任。経済学博士。専門は財政学。財政、税制に関する主な著書として、『財政構造の安定効果』(勁草書房 毎日エコノミスト賞)、『租税政策の効果』(東洋経済新報社 日経・経済図書文化賞)、『財政改革の論理』(日本経済新聞社 サントリー学芸賞)、『現代税制改革史』(東洋経済新報社 租税資料館賞)、『税制改革の渦中にあって』(岩波書店)、『増税時代』(ちくま新書)、その他多数。