【第1特集】エネルギー大混迷

世界情勢が目まぐるしく変わり、エネルギーの安定供給への懸念が取り沙汰されています。一方で、脱炭素の推進も目指さなければならず、そのバランスにも苦慮しています。そうした中、日本は困難を乗り越えられるのでしょうか。難題に直面するLNGビジネス、GXや脱炭素化の厚い壁、次世代エネルギー開発競争など、混迷を極めるエネルギー業界の最前線を追っていきます。第2特集は「能登半島地震 2年目に明かされる真実」。「伝説のマンション王国 大京」「新約ソニー」といった好評連載も掲載しています。【第2特集】能登半島地震 2年目に明かされる真実

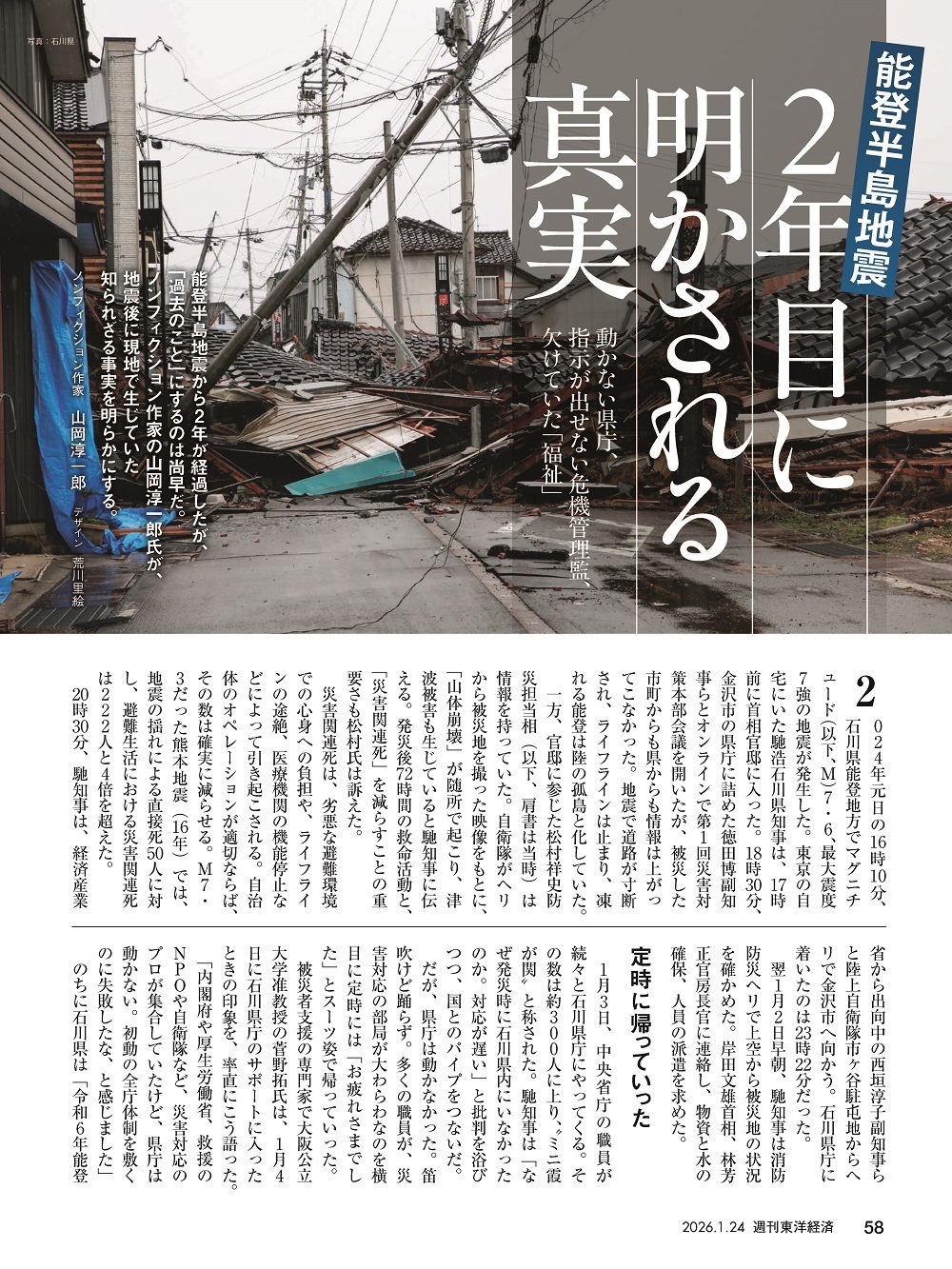

能登半島地震から2年が経過したが、「過去のこと」にするのは尚早だ。ノンフィクション作家の山岡淳一郎氏が、地震後に現地で生じていた知られざる事実を明らかにする。

担当記者より

特集「エネルギー大混迷」の編集を担当した堀川です。

日本は深刻なエネルギー供給の課題を抱えています。本来は安定供給、適正な価格での供給、脱炭素化という、3つの大きな課題に取り組みながら、それらを着実に実現する必要があります。

しかし、ロシアによるウクライナ侵攻、アメリカでの第2次トランプ政権の誕生など、今の国際情勢はそれを許しません。トランプ政権は南米ベネズエラへの侵攻やパリ協定からの離脱の表明など、世界の「エネルギー大混迷」の原因の一つとなっています。

日本が脱炭素社会実現に向けて政策の舵を切ったのが2020年。再生エネルギーへのシフトなどでそれを実現させる構想ですが、まだまだ道半ばです。世界を見渡せば、巨大データセンターの建設が象徴するように産業の構造変化で、電力需要は増加トレンドへ転換していくと見られています。

こうしたエネルギー情勢の中で、日本は困難な課題にどう取り組み、それを乗り越えていけばよいのでしょうか。

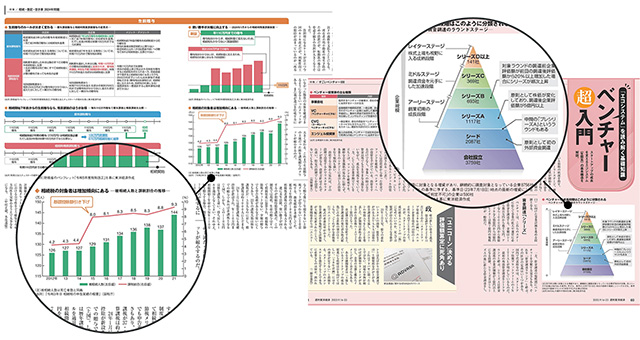

今回の特集では冒頭に今の世界のエネルギー情勢が一目でわかるような図解を掲載しました。

化石燃料に回帰するアメリカ、クリーンエネルギーでの覇権を目指す中国、理想を掲げながらも現実の壁に直面する欧州、電力確保を最優先し、「脱炭素」減速を強いられる日本。そんな世界の構図がよくわかると思います。「今を読み解く7つのキーワード」もぜひ参考にしてください。

これらの記事で世界のエネルギー最新事情を理解していただくと、日本の課題について検証する次ページ以降の記事がより面白く読めるはずです。

天然ガスシフトに伴う大きなリスク、水素、アンモニアなど、次世代エネルギーをめぐる苦闘……。そして、課題を乗り越えた先に見えるものとは?

エネルギー問題に関する必読の情報を盛り込みましたので、ぜひ手にとってご覧ください。

担当記者:堀川 美行(ほりかわ よしゆき)

東洋経済 記者 『週刊東洋経済』副編集長

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

目次

エネルギー大混迷

目まぐるしく変わる世界情勢 脱炭素から安定供給の危機へ 再エネも原発も誤算の日本

用語解説 エネルギー激変を読み解く7つのキーワード

PART1

困難に直面するLNGビジネス

原発再稼働、データセンター需要が攪乱要因に 将来需要に5000万トンの幅 高まるLNG長期契約リスク

アメリカとEUが削減めぐり対立関係に 天然ガス拡大のアキレス腱 メタン問題の知られざる実態

[エネルギー企業 トップインタビュー]

JERA 会長 グローバルCEO 可児行夫 「アンモニアや洋上風力は困難を乗り越えて導入する」

PART2

検証GX 脱炭素の厚い壁

「水素社会」の実現には課題が山積 水素/アンモニア/e-メタン/SAF 次世代エネルギーめぐり苦闘

始動するCO2回収・貯留 巨大なコストが壁に

洋上風力の“撤退ドミノ”懸念 経産省が「異例の救済策」

次世代エネルギー開発競争 ヨーロッパは「水素」の旗降ろさず 日本は推進戦略の立て直しが急務

[専門家インタビュー]

JOGMEC 特命参与 有馬 純 「“脱炭素原理主義”は破綻。現実的な解決策の模索を」

WWFジャパン 専門ディレクター 小西雅子 「脱炭素経済の方向性は不変。企業は先を読んで行動を」

第2特集

能登半島地震 2年目に明かされる真実

[インタビュー]石川県知事 馳 浩 「厳しい試練だった。防災・復旧に“福祉”必要」

連載(月1連載)

ドキュメント 伝説のマンション王国 大京

[No.9]ライオンズ生んだ創業者 横山修二の壮絶な人生 小野悠史

NEWS&TOPICS最前線

アメリカがベネズエラ攻撃 トランプ流が招く次の火種

イオンがダイエーを2分割 狙いは首都圏と近畿の攻略

オリンパス人員削減の真意 新社長「無駄をそぎ落とす」

連載

|経済を見る眼|「気づいてつなぐ」支援と単身高齢者|藤森克彦

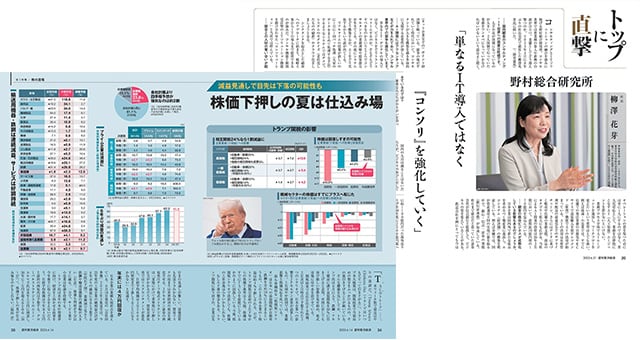

|トップに直撃|ネットプロテクションズホールディングス 社長 柴田紳

|フォーカス政治|財政をチェックするのは誰なのか|軽部謙介

|マネー潮流|家計資産インフレ型転換で円安加速|阿部健児

|中国動態|日中で衝突する2つの「物語」|加茂具樹

|Inside USA|「データセンター急増」が問うトランプ後の米政治|安井明彦

|少数異見|対米投資に「交付国債」を使ってよいものか?

|ゴルフざんまい|中嶋常幸プロとの 運命的な出会い|井上 透

|新約ソニー|第1章 はじめに言葉ありき 6|大西康之

|知の技法出世の作法|鈴木宗男議員のモスクワ訪問(上) ロシアは日本を注視している|佐藤 優

|話題の本|『金融政策の効果測定 銀行理論と因果推論による再検証』の著者郡司大志氏に聞く

|名著は知っている|『アメリカにおけるリベラルな伝統』[下編]

|ビジネスと人生は絶望に満ちている|なぜ納期を守れずに破滅してしまうのか|頭木弘樹

|西野智彦の金融秘録|「預金封鎖」から80年①

|21世紀の証言|日産自動車元COO、産業革新機構会長兼CEO 志賀俊之 その1

|編集部から|

|次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/26(月) 週刊東洋経済 2026年1月31日・2月7日合併号