【特集】テレワーク総点検

緊急事態宣言下では、多くのビジネスパーソンが「非接触」「非対面」での業務推進を余儀なくされました。緊急事態宣言解除後の今、問われているのは、新型コロナウイルスと共存する経済活動です。西村康稔・経済再生担当相は、解除後の企業活動について、「テレワークできる部分はテレワーク。解除されたからといって、すぐに会社に戻らないでほしい」と訴えています。

ただし、職種や業種によって、事情は大きく違います。職種別では、企画系やITエンジニアなどデスクワーク中心の人は在宅勤務しやすかった一方、建設や製造、医療などの「現場」で働く人は対応しきれていません。業種別で見ると、先行したのはデジタル環境に親しむIT・ネット業界。一方で「現場」を持っている業種は、対応が進んでいません。

本特集では業種、職種による「働き方格差」を総点検。さらに、ハンコ文化、株主総会、人事評価、就職活動・・・など、浮かび上がったさまざまな課題を検証します。そのほか、先進的なITツールやビデオ会議で上手にコミュニケーションをするコツなどをたっぷり紹介。この特集を読んで、「テレワークの達人」を目指しましょう。

【スペシャルリポート】老舗「レナウン」が経営破綻 アパレル淘汰・再編の序章

名門アパレルのレナウンが民事再生の手続きに入りました。親会社「山東如意」が再建に見切りをつけ、新たなスポンサー探しは難航が予想されます。ほかのアパレルも店舗閉鎖や売り場撤退が予定され、百貨店に多大な影響が出そうです。

担当記者より

最後に出社した日からまもなく2カ月。私自身もテレワークをしながら作った「テレワーク特集」です。当初は、オンラインでの取材や打ち合わせに戸惑うこともありましたが、移動時間がなくなった分、取材の数をこなせたり、日頃は多忙でアポもとれない経営者のインタビューが入ったりと、メリットもたくさん感じるようになりました。そんな中、何人かの「達人」に教えてもらったのは、テレワークを効率よく円滑に進めるためのコツ。PC周辺機器や家具を充実させるというより、本当にちょっとしたコミュニケーションの工夫が、私の日々の作業のうえでも「なるほど!」と実感できるものばかり。まさに「極意」でした。

たとえば「チャットで3往復するならビデオに切り替えたほうが早い」。その通りです。テキストを打って送った後、相手がそれを読み、返信が届くまでの時間は、意識すればするほど長く無駄な時間に思えてきます。また、テキストにすると、どことなくかた苦しくなったり、ニュアンスが伝わりにくかったりするもの。ビデオを使うハードルを下げるとこうした問題を解決できそうです。

「雑音を歓迎する。管理職である自分が率先してビデオ会議に子どもを登場させる」と教えてくれた人もいました。在宅の仕事環境は人それぞれ。「うるさくして悪いな」という不安から解消されれば、確かにコミュニケーションはしやすくなります。

さらには「発言機会のなさそうな大きな会議は、音声だけ聞きながら散歩に出かける」という「極意」も。私も、朝から晩まで予定をぎっしり詰めてしまい、終日パソコンの前に座ったままということがよくあります。誰も息抜きを促してくれない在宅環境だからこそ、時には気分を変え、メリハリをつけることは重要かもしれません。

こんな具合で、取材を通してたくさんのコツを知ることができ、日々の仕事はほとんどテレワークでこなせるとわかったのですが、実は誰に聞いてもなお、よい解決策がみつからなかったことが2つだけありました。

一つは、いつもと異なるチームでまったく新しい仕事にチャレンジすること。日頃やり取りしていない人たちとのコラボなど、体制を変えて新しい取り組みを行うときは、やはりテレワークだと難しいものがあります。

そしてもう一つは、OJTなどを通じて新人を育てること。新入社員を早く戦力化したいのに、自分が仕事をしている様子を見せるにも限界があります。アポイントの行き帰り、電車の中で交わした何気ない会話で先輩から学んだことがたくさんあります。今、後輩にそういう機会をなかなか作れていない私自身含め、もどかしい思いを抱いている人は多いのではないでしょうか。

「新しい生活様式」の中でもテレワークが推奨される日々は続きそうです。特集が終わってもまだまだ「極意」を探っていきたいと思っています。

担当記者:長瀧 菜摘(ながたき なつみ)

東洋経済記者。1989年生まれ。兵庫県神戸市出身。中央大学総合政策学部卒。2011年の入社以来、記者として化粧品・トイレタリー、ドラッグストア、軽自動車、建設機械、楽器などの業界を担当。2014年8月から東洋経済オンライン編集部、2016年10月に記者部門に戻り、以降IT・ネット業界を担当。アマゾン、フェイスブック、楽天、LINE、メルカリなど、国内外の注目企業を幅広く取材。ネギ料理の食べ歩きが趣味。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

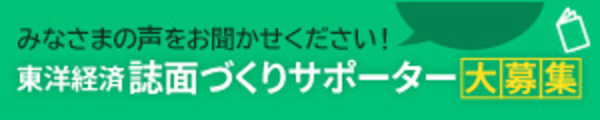

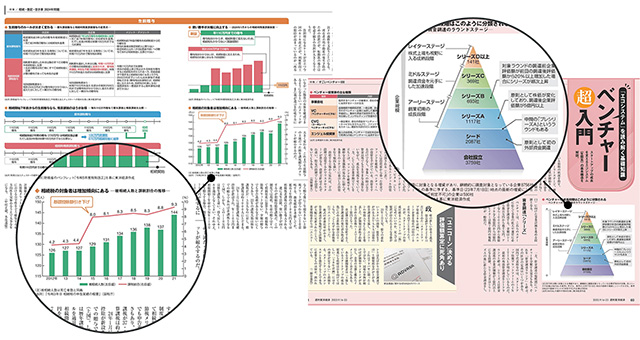

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

目次

テレワーク総点検

在宅勤務 4つの焦点

PART1 コロナが変えた働き方

10業界のコロナ対応をチェック 広がるテレワーク格差

現場面接を経ず内定出しも 「Web面接」で変わる就活

在宅勤務者の悩みと工夫

コロナ禍で一気に進む電子化 「ハンコ」は風前の灯火

[INTERVIEW]日本人の働き方を変えるか

PART2 コロナショックは終わらない

サービス残業していませんか テレワークの落とし穴

勤務態度での判断は困難に 人事評価は見える化せよ

コロナ対策で導入機運高まる 株主総会もオンライン化

通勤する価値はなくなるか 「オフィス不要論」の現実味

花開くシェアオフィス事業 鉄道各社の対テレワーク戦略

PART3 テレワーク達人を目指せ

さらば、オフィスワーク 在宅勤務でここまでやる

海外工場も遠隔でサポート ディスコが崩す「機密」の壁

エンタメ業界で 続々登場する新しい試み ライブ配信が拓く新世界

Zoom Google・・・ テレワークツール勢力図

遠隔での対話術をプロが伝授 心の距離を縮める6つのワザ

自宅をオフィス化するビジネス ギア11

光熱費、通信費、モニター購入費・・・ どこまでが会社負担なのか

[INTERVIEW]北海道大学大学院 医学研究院教授 西浦 博

「3密」を避ければ感染は防げる 妥協なき取り組みが不可欠だ

スペシャルリポート

“臭いものに蓋”終わるのか JDI「不正会計」の晴れぬ闇

ニュース最前線

老舗「レナウン」が経営破綻 アパレル淘汰・再編の序章

ソニーが〝大変身〞を決断 金融事業を取り込む思惑

首位交代のメガバンク 逆風下で試される覚悟

連載

|経済を見る眼|求められる短時間労働者の待遇改善|藤森克彦

|トップに直撃|大和自動車交通 社長 前島忻治

|ニュースの核心|日韓間の緊張がポストコロナでも残る理由|福田恵介

|フォーカス政治|国民の社会生活に介入する 新たな規制国家への対処法|牧原 出

|グローバルアイ|アスクルが示した経済再生のヒント|リチャード・カッツ

|INSIDE USA|データが変える政策決定現場 始まった米経済再建への道|安井明彦

|中国動態|新型コロナで米中台が暗闘 「言った者勝ち」の情報戦|富坂 聰

|財新|原油小口投資 巨額損失 に政府仲裁案 /「微信」ユーザーが12億人を突破

|マネー潮流|FRBはマイナス金利に動かない|木内登英

|少数異見|電子マネー礼賛に見る、弱者切り捨ての発想

|知の技法 出世の作法|検察庁法改正から見える メディアと検察の「共犯関係」|佐藤 優

|経済学者が読み解く 現代社会のリアル|コロナ休校で遅れた教育 9月入学での解決は困難|中室牧子

|人が集まる街 逃げる街|大阪府 千里ニュータウン|牧野知弘

|クラシック音楽最新事情|忘れられないアドバイス 吉田秀和氏からの手紙|田中 泰

|話題の本|『人類と病』の著者 詫摩佳代に聞く ほか

|「英語雑談力」入門|behind closed doors|柴田真一

|経済クロスワード|テレワーク

|編集部から|

|読者の手紙 次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/26(月) 週刊東洋経済 2026年1月31日・2月7日合併号

訂正情報

| 20ページ | ■ジャパンディスプレイに関する記事中の図表「経営陣は目まぐるしく変転」 【誤】COO 19年10月~20年5月 大河内聡人 【正】COO 19年10月~20年5月 植木俊博 |