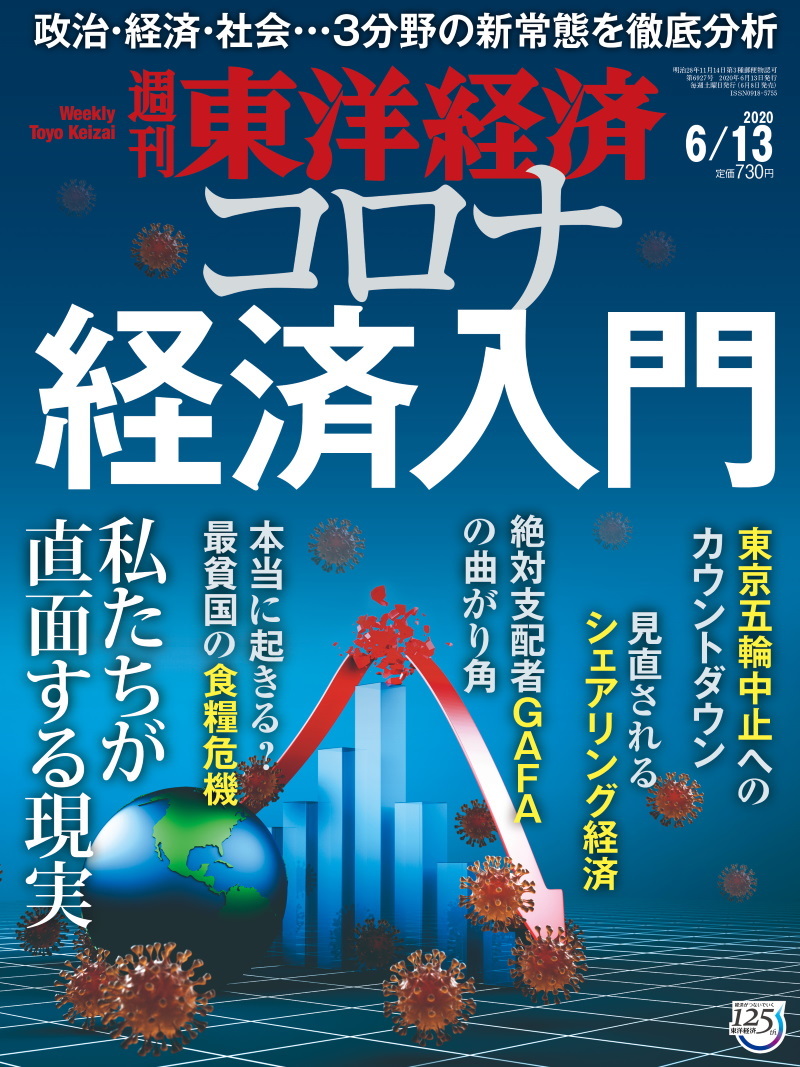

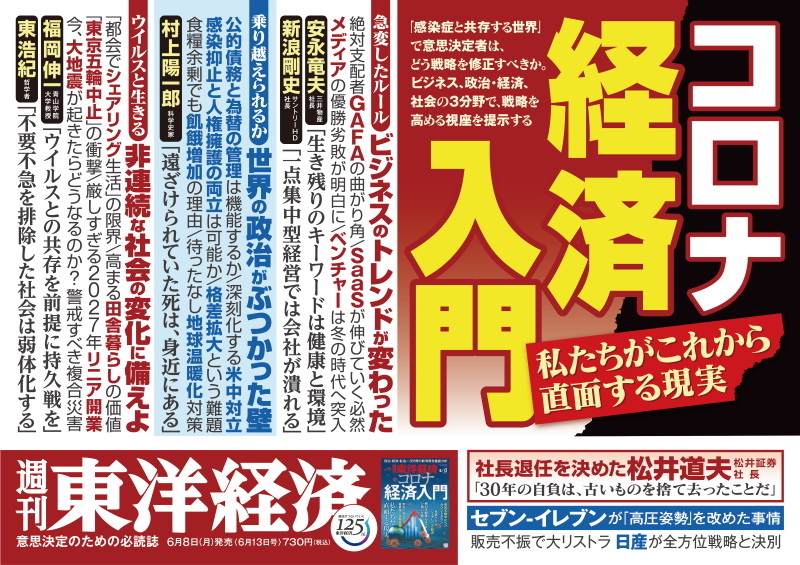

【特集】コロナ経済入門

新型コロナウイルスの感染拡大の恐怖は、しばらくの間、私たちの日常生活をかき乱すことになるでしょう。しかし、手探りではあっても、私たちはいや応なく「アフターコロナ」の世界に向き合わなくてはなりません。

アフターコロナにおける世界はどう変わるのでしょうか。①ビジネス、②政治・経済、③社会の3分野について、「いま知りたいこと」を徹底的に解説したのが本特集。近未来を占うための「経済入門」をお届けします。

【スペシャルインタビュー】松井証券社長 松井道夫

「社長業30年の自負は古いものを捨てたことだ」と語る松井社長。対面営業の廃止、ネット取引の導入など大胆な改革を実現してきた証券界の「異端児」はなぜ今、退任を決断したのか。発想の原点や業界の現況、コロナ後の世界の見方などについて直撃しました。

担当記者より

ウイルスは、高等生物の遺伝子断片が環境中をさまよっているもの──。青山学院大学教授で生物学者の福岡伸一先生が今回の特集に寄せた記事には、こんな一文がありました。ウイルスはもともと私たち人間を含む高等生物の体の一部だったというのです。この3カ月ほど、私は新型コロナに関連する取材をずっと続けてきました。臨床の最前線にいる医師、ウイルスや疫学の研究者など、医学に携わるさまざまな方に話を聞くにつれ、そもそもなぜ私たちは、こんなにもたやすくウイルスに感染してしまうのだろうという疑問を抱くようになりました。その疑問がスッと氷解したのが、福岡先生の冒頭の一言でした。

ウイルスはその表面にあるタンパク質の「鍵」を、人間の細胞の表面にある「鍵穴」にはめて体内に侵入します。人間の体では、さまざまな種類の鍵穴が、さまざまな種類のウイルスに対してつねにオープンな状態になっています。まるで、自分に害をもたらすにもかかわらず、どこか積極的に歓迎しているようです。でもそれこそが、冒頭の福岡先生の言葉通り、ウイルスが私たち自身の一部だったためなのかもしれません。

新型コロナウイルスとの戦いは、長期戦に突入しました。あちらこちらで「新しい生活様式」や「ニューノーマル」といった言葉が口にされ、ウイルスとの共存を前提とした生活が求められるようになりました。私たちがこれまでに経験したことのない日常が待っていることは確かです。でも、それはあくまでも経済的、社会的な視点から見ればという話。

実は生物学的に見れば「ウイルスとの共存」とは、人間の進化の過程で必然的に求められているもの。人間が生まれながらに持つ宿命だといえるのかもしれません。

そう考えると、ワクチンの開発などで今回の新型コロナとの戦いが終わったとしても、私たち人間はこの先ずっと新たなウイルスによる脅威を避けることはできません。つど、知恵を絞り、なんとか乗り越えていくしかないのだと思いました。

担当記者:石阪 友貴(いしざか ともき)

東洋経済記者。医薬品業界を担当。早稲田大学政治経済学部卒。2017年、東洋経済新報社に入社してから食品・飲料業界を担当。ラグビーと格闘技、ツーリング、ビールが好き。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

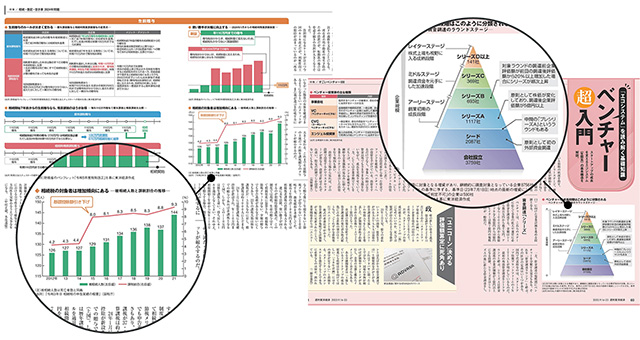

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

目次

コロナ経済入門

Part1 ビジネスが変わる

絶対支配者の向かう先 GAFAの地殻変動

プラットフォーム研究の第一人者に聞く 「彼らの原動力は利益の最大化だ」

非接触社会に不可欠なツール 仕事の「SaaS」化が進む

凍り付くIPO市場 スタートアップの試練はいつまで

[INTERVIEW]アフターコロナを聞く1

「生き残りのキーワードは “環境”と“健康”以外にない」三井物産 社長 安永竜夫

自動車業界サバイバル CASE投資の維持が焦点

小売りはどう変わるか 「つながる消費」が主役になる

生き残るメディアの条件 「脱広告」「非接触」が鍵に

[INTERVIEW]アフターコロナを聞く2

「一点豪華主義は危ない バランス感覚が重要になる」サントリー ホールディングス 社長 新浪剛史

Part2 政治・経済が変わる

債務・為替管理の国際協調がカギに 激変する世界の力学

格差拡大を招いた2つの要因 所得再分配が重要なテーマに

穀物相場の下落と貧困国の飢餓 叫ばれる食糧危機の真実

米中デカップリングの危機 休戦状態から一転して全面対決に

民主主義国家の真価が問われている 過度に制限される「個人の自由」

化石燃料からの脱却に動かぬ日本 もはや温暖化対策は待ったなし

変質する米大統領選 「バイデン政権」でどう変わるか

[INTERVIEW]アフターコロナを聞く3

「社会から遠ざけられた“死”が 実は身近にあると再認識した」科学哲学者・科学史家 村上陽一郎

Part3 社会が変わる

「共有」が抱えるリスク シェアリングの岐路

シェアリングの次は自給自足へ 都会に住むより田舎暮らし

ウイルスとの複合災害 いま震災に耐えられるか

コロナ後の生き方 「ウイルスとは 共存するしかない」

世界中で挑戦も過度な期待は禁物 新技術で加速するワクチン開発

東京五輪の2021年開催は困難 中止への秒読みが始まった

リニア2027年開業は? コロナ終息でも静岡進まず

[INTERVIEW]アフターコロナを聞く4

「“不要不急”がなくなると 社会と組織は弱体化する」哲学者・批評家 東 浩紀

スペシャルインタビュー

松井証券 社長 松井道夫

「社長業30年の自負は 古いものを捨てたことだ」

ニュース最前線

日産が覚悟の大リストラ 統合棚上げで挑む再建

香港国家安全法に米国反発 足元見られる「トランプ砲」

苦境の加盟店へ救いの手 セブンの支援に透ける改心

連載

|経済を見る眼|どうなる、休業者420万人増の今後|太田聰一

|ニュースの核心|コロナ禍を奇貨とし“新しい株主総会”を|

|フォーカス政治|難下で露呈した政権劣化 改革なければ「野垂れ死に」|塩田 潮

|グローバルアイ|中小企業をよみがえらせたアスクル|

|INSIDE USA|米国を襲う「シーセッション」 新型コロナが奪う女性の雇用|肥田美佐子

|中国動態|中国で高まる訪日への意欲 日本側の警戒感との落差も|田中信彦

|財新|中国がブラジル産大豆を爆買い中/

|マネー潮流|大恐慌と新型コロナ危機との違い|佐々木 融

|少数異見|新しい生活様式で消える「夜の街」

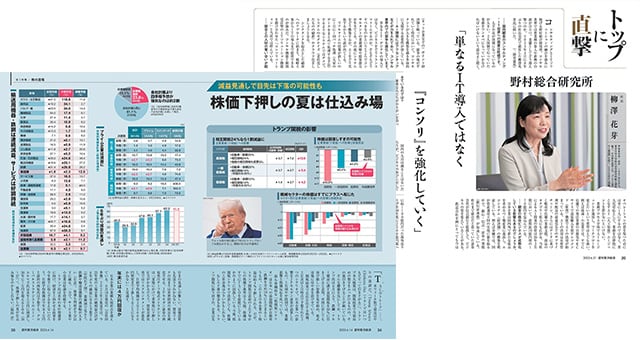

|トップに直撃|野村ホールディングス グループCEO 奥田健太郎

|知の技法 出世の作法|クレムリン筋からの情報提供 その意図をどう読み解くか|佐藤 優

|経済学者が読み解く 現代社会のリアル|コロナ禍後の日本経済 企業の「規模」に突破口|宮川大介

|人が集まる街 逃げる街|広島県 尾道市|牧野知弘

|クラシック音楽最新事情|コロナ禍はここにも 全日本吹奏楽コン中止|田中 泰

|話題の本|『サガレン』の著者 梯 久美子に聞く ほか

|「英語雑談力」入門|get the hang of ~|柴田真一

|ゴルフざんまい|今こそ問われる ゴルフの本質とは|小林浩美

|経済クロスワード|コロナ危機と世界秩序

|編集部から|

|読者の手紙 次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/26(月) 週刊東洋経済 2026年1月31日・2月7日合併号

訂正情報

| 52ページ | ■叫ばれる食料危機の真実 ロシアの4月~6月の小麦の輸出枠について 【誤】ロシアの年間輸出量の約5%しかない。 【正】ロシアの年間輸出量の0.6%しかない。 食料の輸出について 【誤】トウモロコシや大豆なら米国、ブラジル、アルゼンチンなど、 【正】大豆なら米国、ブラジル、アルゼンチンなど、 【誤】農水省経営局就農・支援課 【正】農水省経営局就農・女性課 |