【特集】2026大予測 業界・企業編

新年の政治・経済を展望する恒例の年末・年始大予測号。今年は特別企画として100のテーマを3号にわたって徹底分析していきます。その第3弾は業界・企業編です。AI、半導体、防衛、造船、ロボット――。大きな成長が期待される業界に熱視線が送られています。こうしたホットな業界から自動車、金融、不動産など大きな変化に直面している主要業界まで、業界担当記者がその行方を大胆に予測します。さらに、経営トップに業界・企業の2026年の焦点についてインタビュー。この1冊で国内企業の今後が見えてきます。

担当記者より

年末年始3号連続企画の第3弾の「2026大予測 産業・企業編」を担当した木皮です。

「AIはバブルではない」。本特集の取材・制作を通じて、最も印象に残った言葉の一つが、DeNAの南場智子会長のこの発言でした。短期的な熱狂や株価の変動に目を奪われがちなAIを、南場会長はあくまで事業と社会を変える基盤技術として捉えています。

最先端半導体に挑むラピダスの小池淳義社長も、「本物のAIブームは2027年ごろから来る」と語り、“AIバブル論”を明確に否定しました。AIはすでに過熱局面にあるのではなく、これから本番を迎える――。AIをめぐる経営トップの認識は一致しています。

本特集では、AIを日本の産業を底流から作り変える長期トレンドとして捉え、そのインパクトを業界横断で掘り下げました。冒頭では、生成AIの進化が実証段階を越え、社会実装のフェーズに入った現実を描いています。中でも焦点を当てたのが、ロボットや機械に自律的な判断と動きを持たせる「フィジカルAI」です。人手不足が深刻化する中、製造や物流の現場でこの技術をどう使いこなせるかが、今後の産業競争力を大きく左右します。

AIインフラとして半導体の重要性も一段と高まっています。日の丸半導体復活のカギを握るラピダスを軸に、国が前面に出て投資を後押しする構図は、AI時代の産業政策を象徴する動きといえます。ラピダスの小池社長のインタビューは必読です。

高市政権の政策、いわば「国策」も、2026年を読み解くうえで重要なキーワードです。防衛費の増額を背景に、防衛に加えて宇宙や造船といった関連分野でも官民投資の拡充が見込まれ、国内産業には強い追い風が吹いています。誌面ではさらに、自動車、食品スーパー、ドラッグストア、地銀などで進みつつある再編の動きにも目を向けました。人口減少やコスト上昇、技術革新といった構造変化が、業界の枠組みそのものを揺さぶり始めています。

すさまじい勢いで進化が進む生成AIについては、ホワイトカラーの仕事を奪うとの懸念も根強くあります。AIの社会実装が進む中で、働き手はどこで価値を発揮するのか、何を学び、どうキャリアを築くのかが、これまで以上に問われる時代になります。本特集が、企業や個人、業界や職種を問わず、それぞれが進むべき方向を考えるための判断材料になれば幸いです。ぜひ手に取っていただければと思います。

担当記者:木皮透庸(きがわ・ゆきのぶ)

1980年茨城県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。NHKなどを経て、2014年東洋経済新報社に入社。自動車、物流業界の担当を経て、2022年から東洋経済編集部でニュース取材や特集制作を担当。2024年7月より週刊東洋経済副編集長。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

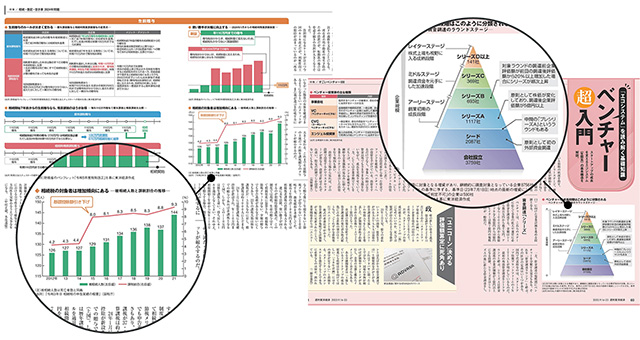

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

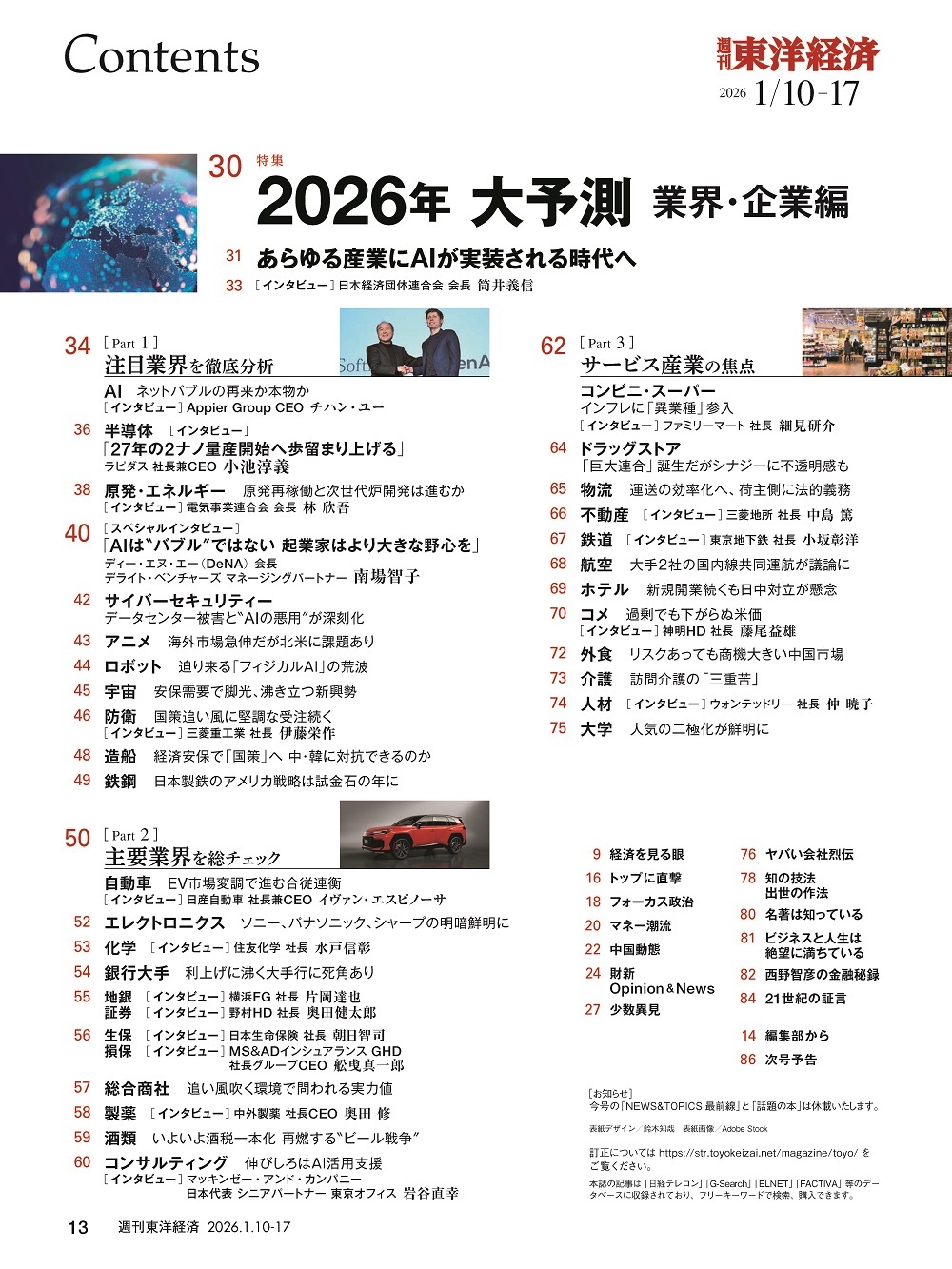

目次

2026年大予測 業界・企業編

あらゆる産業にAIが実装される時代へ

[インタビュー]日本経済団体連合会 会長 筒井義信

Part1

注目業界を徹底分析

AI ネットバブルの再来か本物か 社会実装で問われる「真価」

[インタビュー]Appier Group CEO チハン・ユー 「バブルに現実が追いついていく」

半導体 「本物のAIブームは27年から、量産開始へ歩留まり上げる」

[インタビュー]ラピダス 社長兼CEO 小池淳義

原発・エネルギー 原発再稼働と次世代炉開発は進むか

[インタビュー]電気事業連合会 会長 林 欣吾

[スペシャルインタビュー]ディー・エヌ・エー(DeNA) 会長 デライト・ベンチャーズ マネージングパートナー 南場智子

「AIは“バブル”ではない 起業家はより大きな野心を」

サイバーセキュリティー データセンター被害と“AIの悪用”が深刻化

アニメ 海外市場急伸だが北米に課題あり

ロボット 迫り来る「フィジカルAI」の荒波

宇宙 安保需要で脚光、沸き立つ新興勢

防衛 国策追い風に堅調な受注続く 26年は「輸出拡大」の分水嶺

[インタビュー]三菱重工業 社長 伊藤栄作

造船 経済安保で「国策」へ 中・韓に対抗できるのか

鉄鋼 日本製鉄のアメリカ戦略は試金石の年に

Part2

主要業界を総チェック

自動車 EV市場変調で進む合従連衡 26年は次世代技術占う1年に

[インタビュー]日産自動車 社長兼CEO イヴァン・エスピノーサ

エレクトロニクス ソニー、パナソニック、シャープの明暗鮮明に

化学 [インタビュー]住友化学 社長 水戸信彰 「国内石化は2つか3つの塊になる」

銀行大手 利上げに沸く大手行に死角あり

地銀 [インタビュー]横浜FG 社長 片岡達也 「関税・日産リスクは心配なし」

証券 [インタビュー]野村HD 社長 奥田健太郎 「プライベート市場拡大に期待」

生保 [インタビュー]日本生命保険 社長 朝日智司 「営業職員は4年連続で賃上げ」

損保 [インタビュー]MS&ADインシュアランス GHD 社長グループCEO 舩曵真一郎 「30年度に利益7000億円へ」

総合商社 追い風吹く環境で問われる実力値

製薬 [インタビュー]中外製薬 社長CEO 奥田 修 「肥満症薬の開発競争が世界で激化」

酒類 いよいよ酒税一本化 再燃する“ビール戦争”

コンサルティング 伸びしろはAI活用支援 真価問われる大量採用

[インタビュー]マ ッキンゼー・アンド・カンパニー 日本代表 シニアパートナー 東京オフィス 岩谷直幸

「業務代行だけでは根本解決にならない」

Part3

サービス産業の焦点

コンビニ・スーパー インフレに「異業種」参入・・・ 顧客争奪戦は次のステージへ

[インタビュー]ファミリーマート 社長 細見研介 「もはや小売りではなく〝メディア〞」

ドラッグストア 「巨大連合」誕生だが シナジーに不透明感も

物流 運送の効率化へ、荷主側に法的義務

不動産 [インタビュー]三菱地所 社長 中島 篤 「オフィス好調、費用増で開発は鈍化」

鉄道 [インタビュー]東京地下鉄 社長 小坂彰洋 「東京都区部の輸送量は増加が続く」

航空 大手2社の国内線共同運航が議論に

ホテル 新規開業続くも日中対立が懸念

コメ 過剰でも下がらぬ米価 備蓄米買い戻しが左右

[インタビュー]神明HD 社長 藤尾益雄 「5kg3500円に下げねば大暴落」

外食 リスクあっても商機大きい中国市場

介護 訪問介護の「三重苦」 国の支援は中途半端

人材 [インタビュー]ウォンテッドリー 社長 仲 暁子 「採用効率化が企業の競争力を左右」

大学 人気の二極化が鮮明に 撤退する大学も増加中

連載

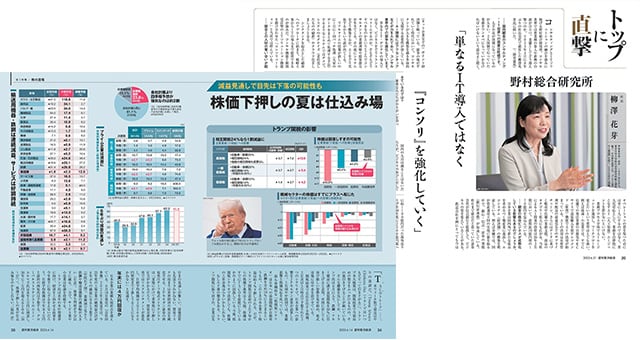

|経済を見る眼|トランプ2.0は「慢性疾患」と考えよ|小峰隆夫

|トップに直撃|ロジネットジャパン 社長 橋本潤美

|フォーカス政治|高市政権は社会保障改革で試される|牧原 出

|マネー潮流|政策金利引き上げが円安脱却の近道|佐々木 融

|中国動態|ハイテク都市が持つ「もう1つの顔」|梶谷 懐

|財新Opinion&News|続く日中間の減便、訪日客回復は期待薄か

|少数異見|病院危機を一緒くたに論じることなかれ

|ヤバい会社烈伝|大予測2026 「高市とトヨタ」号 悪夢のシナリオ|金田信一郎

|知の技法 出世の作法|指導者の核保有に関する発言は「有罪推定」が適用されてしまう|佐藤 優

|名著は知っている|『アメリカにおけるリベラルな伝統』[上編]

|ビジネスと人生は絶望に満ちている|「売れるものにしなければ」の品格|頭木弘樹

|西野智彦の金融秘録|アベノミクスの誕生⑤

|21世紀の証言|漫画家、アニメ監督 安彦良和 その3

|編集部から|

|次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/19(月) 週刊東洋経済 2026年1月24日号

- 1/26(月) 週刊東洋経済 2026年1月31日・2月7日合併号