【特集】学び直しの「近現代史」

日本の歴史は、直接的にも間接的にも世界の動きと連動してきました。こうした認識から世界史と日本史を融合させて教えるため、来年4月から「歴史総合」が高校社会科の必修科目になります。近現代史を対象に「日本史と世界史を、横串を通して理解する」試みです。

歴史へのこうした見方は、グローバル化に直面するビジネスパーソンにこそ求められます。第一線の研究者の最新論考や60冊を精選したブックガイドで、あなたの歴史知識をアップデートします。

担当記者より

特集「学び直しの近現代史」を担当した長谷川隆です。2022年度から高校で「歴史総合」という新しい科目が新設されるのをご存知ですか。18世紀後半以降の日本史と世界史を融合させたものです。例えば、中国とイギリスの間で起こったアヘン戦争(1840~42年)やアロー戦争(1856~60年)はこれまで「世界史」の中で学んできました。この2つの戦争をきっかけに、中国は近代化へと舵を切っていきますが、ちょうど同じ頃、日本にはペリーが来航し(1853、54年)、開港から近代化へと政策を転換します。こちらは「日本史」で学ぶ分野。

2国ともほぼ同時期に近代化に向けた改革が進められましたが、日清戦争(1894~95年)は、結果的にその成否が問われたと見ることができます(実はそんなに簡単にいえるものではありませんが、単純化した図式ではそうなります)。

両国の戦いは、近代化がよりスピーディに進んでいた日本が勝利。日本史と世界史を融合させると、欧米列強と東アジア諸国との関係、日本と中国の近代化など、複合的な視点から歴史を学ぶことができます。

新しい歴史科目が、18世紀後半以降の時代にフォーカスされているのにも理由があります。私たちが今生きている現代社会が抱えている課題は、そのほとんどが近現代の歴史と密接に関わっているからです。

例えば、日本ばかりでなくヨーロッパでもアメリカでも、普通選挙が始まった当初の参政権は男性にしかありませんでした。その後、世界の国々で女性の参政権が認められたのはおおむね1920年代以降です。それから100年。男女平等の世の中になったはずですが、議員は圧倒的に男性であり、平均賃金では男性と女性は相変わらず開きがあります。歴史を学ぶ中で、現代的な問いにも向き合おうというのが、歴史総合の狙いなのです。

歴史的な視点で現代の課題を考えることは、新しい科目を学ぶことになる高校生だけでなく、すべての世代にとってこれから一層求められるはずです。

担当記者:長谷川 隆(はせがわ たかし)

東洋経済記者。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

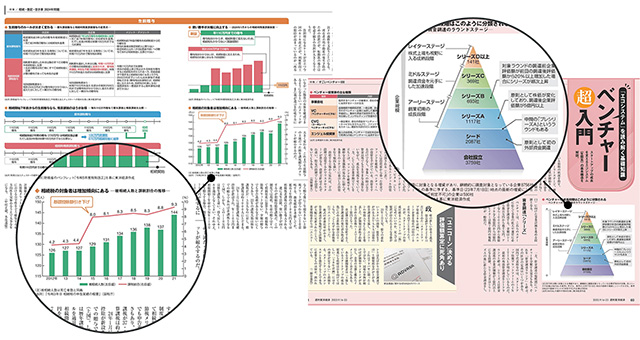

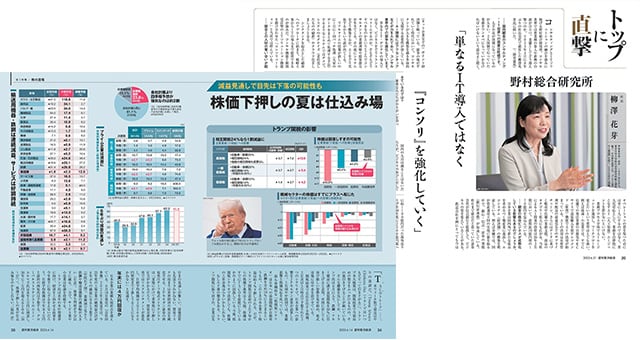

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

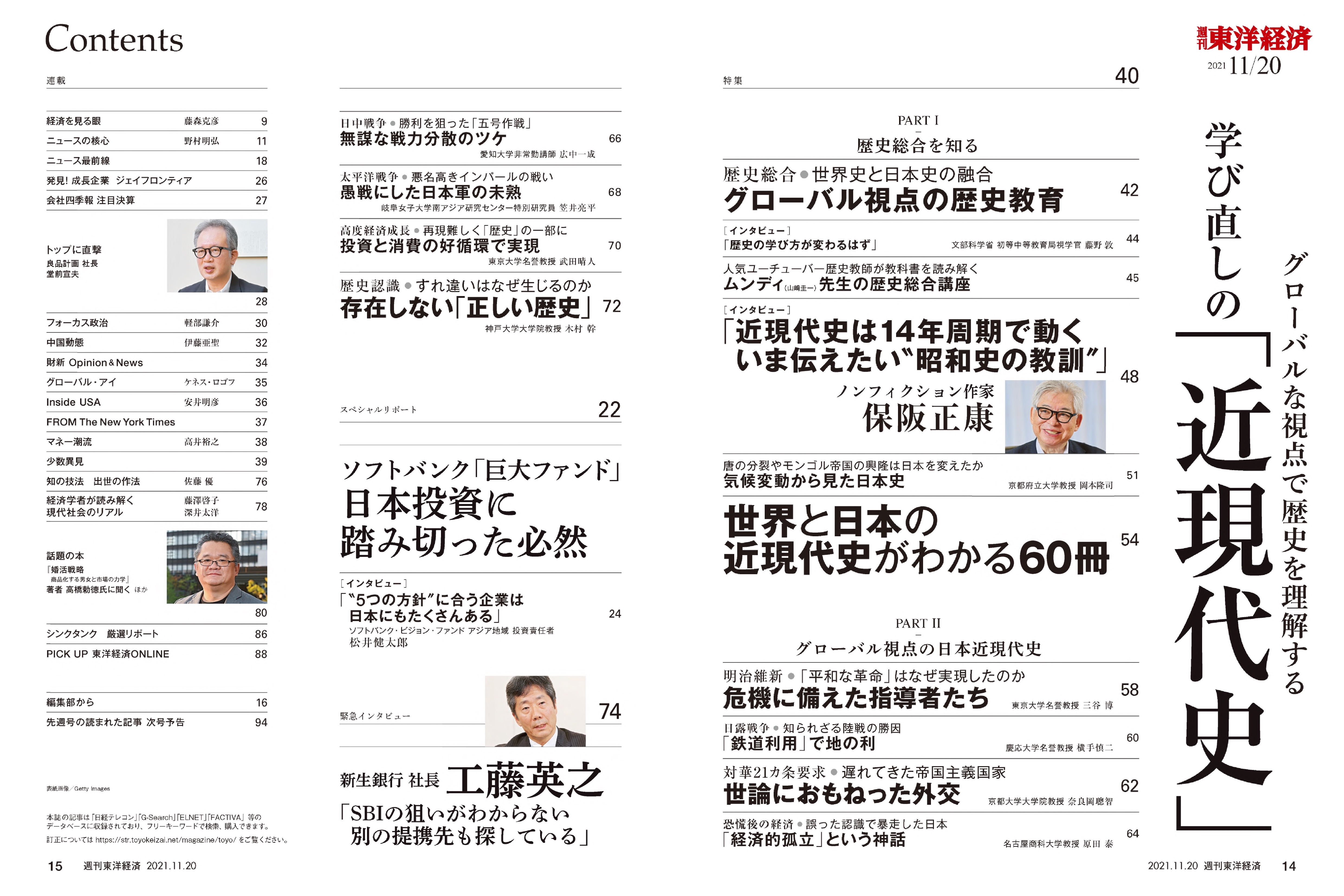

目次

特集

学び直しの「近現代史」

PART I

歴史総合を知る

<歴史総合> 世界史と日本史の融合 グローバル視点の歴史教育

「歴史の学び方が変わるはず」 ●文部科学省 初等中等教育局視学官 藤野 敦

人気ユーチューバー歴史教師が教科書を読み解く ムンディ先生(山崎圭一)の歴史総合講座

「近現代史は14年周期で動く いま伝えたい“歴史の教訓”」 ●ノンフィクション作家 保阪正康

唐の分裂やモンゴル帝国の興隆は日本を変えたか 気候変動から見た日本史 ●京都府立大学教授 岡本隆司

世界と日本の近現代史がわかる60冊

PART II

グローバル視点の日本近現代史

<明治維新>「平和な革命」はなぜ実現したのか 危機に備えた指導者たち ●東京大学名誉教授 三谷 博

<日露戦争> 知られざる陸戦の勝因 「鉄道利用」で地の利 ●慶応大学名誉教授 横手慎二

<対華21カ条要求> 遅れてきた帝国主義国家 世論におもねった外交 ●京都大学大学院教授 奈良岡聰智

<恐慌後の経済> 誤った認識で暴走した日本 「経済的孤立」という神話 ●名古屋商科大学教授 原田 泰

<日中戦争> 勝利を狙った「五号作戦」 無謀な戦力分散のツケ ●愛知大学非常勤講師 広中一成

<太平洋戦争> 悪名高きインパールの戦い 愚戦にした日本軍の未熟 ●岐阜女子大学南アジア研究センター特別研究員 笠井亮平

<高度経済成長> 再現難しく「歴史」の一部に 投資と消費の好循環で実現 ●東京大学名誉教授 武田晴人

<歴史認識> すれ違いはなぜ生じるのか 存在しない「正しい歴史」 ●神戸大学大学院教授 木村 幹

緊急インタビュー

新生銀行 社長 工藤英之

「SBIの狙いがわからない 別の提携先も探している」

スペシャルリポート

ソフトバンク「巨大ファンド」 日本投資に踏み切った必然

「“5つの方針”に合う企業は日本にもたくさんある」 ソフトバンク・ビジョン・ファンド アジア地域 投資責任者 松井健太郎

ニュース最前線

急回復・絶好調の鉄鋼決算 極まる日鉄VS.トヨタの構図

米FRBが量的緩和縮小へ インフレ下で正常化の難路

ファミマがPBを大刷新 セブンに叩きつけた挑戦状

連載

|経済を見る眼|マニフェスト選挙はどこに行った?|藤森克彦

|ニュースの核心|衆院選「分配論争」への大いなる疑問|野村明弘

|発見!成長企業|ジェイフロンティア

|会社四季報 注目決算|今号の4社

|トップに直撃|良品計画 社長 堂前宣夫

|フォーカス政治|選挙突破後の「首相指示」と官僚|軽部謙介

|中国動態|中国で重大な政策変更が続く背景|伊藤亜聖

|財新 Opinion&News|中国の「不動産税」改革に求められる透明性

|グローバル・アイ|脱炭素は過去6年で進歩ゼロ 本質論から逃げる政治の怠慢|ケネス・ロゴフ

|Inside USA|乗客急減で存続の危機 鉄道、バスにコロナの急難|安井明彦

|FROM The New York Times|米軍最高幹部を震撼させた 中国の「極超音速ミサイル」

|マネー潮流|COP26に化石燃料の逆襲|高井裕之

|少数異見|テレビは「マスコミ」を卒業したらどうか

|知の技法 出世の作法|立憲民主党と日本共産党の 選挙協力が不発となった理由|佐藤 優

|経済学者が読み解く 現代社会のリアル|保育の質の向上に 評価の「見える化」が有効|藤澤啓子 深井太洋

|話題の本|『婚活戦略 商品化する男女と市場の力学』著者 高橋勅徳氏に聞く ほか

|シンクタンク 厳選リポート|

|PICK UP 東洋経済ONLINE|

|編集部から|

|先週号の読まれた記事 次号予告|

学び直しの「近現代史」

PART I

歴史総合を知る

<歴史総合> 世界史と日本史の融合 グローバル視点の歴史教育

「歴史の学び方が変わるはず」 ●文部科学省 初等中等教育局視学官 藤野 敦

人気ユーチューバー歴史教師が教科書を読み解く ムンディ先生(山崎圭一)の歴史総合講座

「近現代史は14年周期で動く いま伝えたい“歴史の教訓”」 ●ノンフィクション作家 保阪正康

唐の分裂やモンゴル帝国の興隆は日本を変えたか 気候変動から見た日本史 ●京都府立大学教授 岡本隆司

世界と日本の近現代史がわかる60冊

PART II

グローバル視点の日本近現代史

<明治維新>「平和な革命」はなぜ実現したのか 危機に備えた指導者たち ●東京大学名誉教授 三谷 博

<日露戦争> 知られざる陸戦の勝因 「鉄道利用」で地の利 ●慶応大学名誉教授 横手慎二

<対華21カ条要求> 遅れてきた帝国主義国家 世論におもねった外交 ●京都大学大学院教授 奈良岡聰智

<恐慌後の経済> 誤った認識で暴走した日本 「経済的孤立」という神話 ●名古屋商科大学教授 原田 泰

<日中戦争> 勝利を狙った「五号作戦」 無謀な戦力分散のツケ ●愛知大学非常勤講師 広中一成

<太平洋戦争> 悪名高きインパールの戦い 愚戦にした日本軍の未熟 ●岐阜女子大学南アジア研究センター特別研究員 笠井亮平

<高度経済成長> 再現難しく「歴史」の一部に 投資と消費の好循環で実現 ●東京大学名誉教授 武田晴人

<歴史認識> すれ違いはなぜ生じるのか 存在しない「正しい歴史」 ●神戸大学大学院教授 木村 幹

緊急インタビュー

新生銀行 社長 工藤英之

「SBIの狙いがわからない 別の提携先も探している」

スペシャルリポート

ソフトバンク「巨大ファンド」 日本投資に踏み切った必然

「“5つの方針”に合う企業は日本にもたくさんある」 ソフトバンク・ビジョン・ファンド アジア地域 投資責任者 松井健太郎

ニュース最前線

急回復・絶好調の鉄鋼決算 極まる日鉄VS.トヨタの構図

米FRBが量的緩和縮小へ インフレ下で正常化の難路

ファミマがPBを大刷新 セブンに叩きつけた挑戦状

連載

|経済を見る眼|マニフェスト選挙はどこに行った?|藤森克彦

|ニュースの核心|衆院選「分配論争」への大いなる疑問|野村明弘

|発見!成長企業|ジェイフロンティア

|会社四季報 注目決算|今号の4社

|トップに直撃|良品計画 社長 堂前宣夫

|フォーカス政治|選挙突破後の「首相指示」と官僚|軽部謙介

|中国動態|中国で重大な政策変更が続く背景|伊藤亜聖

|財新 Opinion&News|中国の「不動産税」改革に求められる透明性

|グローバル・アイ|脱炭素は過去6年で進歩ゼロ 本質論から逃げる政治の怠慢|ケネス・ロゴフ

|Inside USA|乗客急減で存続の危機 鉄道、バスにコロナの急難|安井明彦

|FROM The New York Times|米軍最高幹部を震撼させた 中国の「極超音速ミサイル」

|マネー潮流|COP26に化石燃料の逆襲|高井裕之

|少数異見|テレビは「マスコミ」を卒業したらどうか

|知の技法 出世の作法|立憲民主党と日本共産党の 選挙協力が不発となった理由|佐藤 優

|経済学者が読み解く 現代社会のリアル|保育の質の向上に 評価の「見える化」が有効|藤澤啓子 深井太洋

|話題の本|『婚活戦略 商品化する男女と市場の力学』著者 高橋勅徳氏に聞く ほか

|シンクタンク 厳選リポート|

|PICK UP 東洋経済ONLINE|

|編集部から|

|先週号の読まれた記事 次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/26(月) 週刊東洋経済 2026年1月31日・2月7日合併号