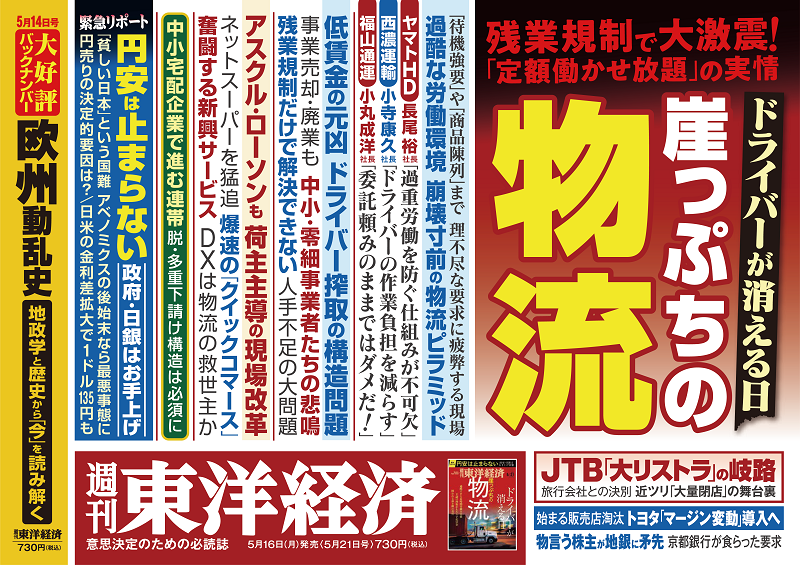

【特集】崖っぷちの物流

物流現場の最前線を担うトラックドライバーの、「定額働かせ放題」とすらいえる過重労働は、長らく放置されてきました。その結果人手不足は続き、2年後に迫る残業規制の大激震も待ったなしです。いま現場を変えなければ、日本の物流は崩壊しかねない危機に直面しています。

本特集では、荷主側の理不尽な要求に疲弊する過酷な労働環境や、低賃金の根本原因であるドライバーを搾取する構造問題に迫りつつ、ヤマトホールディングスなど大手各社のトップに対応策を聞きました。緊急リポートは「円安は止まらない」です。

担当記者より

特集「崖っぷちの物流」を担当した佃陸生です。取材を進めていくと衝撃の事実が発覚することは多々ありますが、今回はレベルが違いました。「ドライバーの基本給が7万円ですか。まぁ、業界内では珍しくないですね」と何食わぬ顔で言った物流大手の幹部。「ドライバーの給与を増やしたいけど売り上げが圧倒的に足りない」と悩む運送会社の経営者。「トラックの運転が大好きなドライバーのやりがいで現場は耐えている」とこぼす元長距離ドライバー。取材を通じて、物流業界の実情を突きつけられました。

トラックドライバーは長時間労働の割に給与が低い。そんな問題提起はメディアなどで何度もされてきましたが、原因はどこにあるのか。深夜のパーキングエリアや配送現場などで取材をしている間も、ずっと疑問でした。

業界関係者はネット通販の送料無料などを引き合いに出して「サービスに対して適正な対価が支払われていない」と言いますが、果たしてそれだけが理由なのでしょうか。そう質問すると、ある業界幹部はこっそりと打ち明けてくれました。「実は荷主が負担している配送料は、末端にまで行き渡っていないんですよ。途中でたくさんの中間業者が手数料を抜き取るから」と。

特集では、物流業界が抱える構造問題を取り上げています。2024年4月から、ドライバーにも残業規制が適用される見通しです。そうした変革期にこそ、運送会社だけでなく荷主や消費者も、物流の担い手の待遇改善に取り組まなければなりません。物流の担い手がいなくなる、という将来予測は決して空想ではないのです。

物流が抱える構造問題が何をもたらしてきたのか。荷主として果たすべき責任は何か。運送会社はこれからどう生き残ればいいのか。ぜひ、お手にとってご覧ください。

担当記者:佃 陸生(つくだ りくお)

慶応義塾大学法学部政治学科卒業。慶応義塾大学大学院法学研究科(政治学専攻)修了。2019年東洋経済新報社入社。趣味は読書、音楽鑑賞、映画鑑賞など。SF小説とパンクロックがとくに好き。好きなアーティストはBad Religion、NOFX、Anti-Flagなど。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

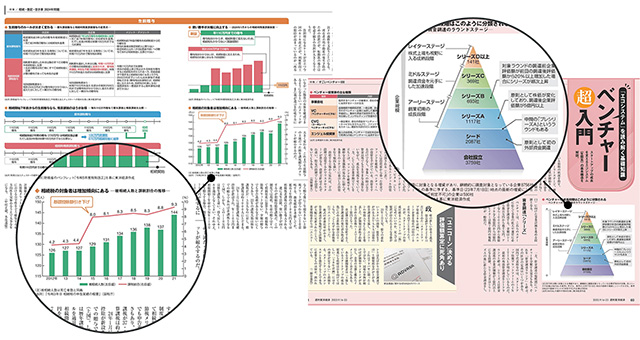

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

目次

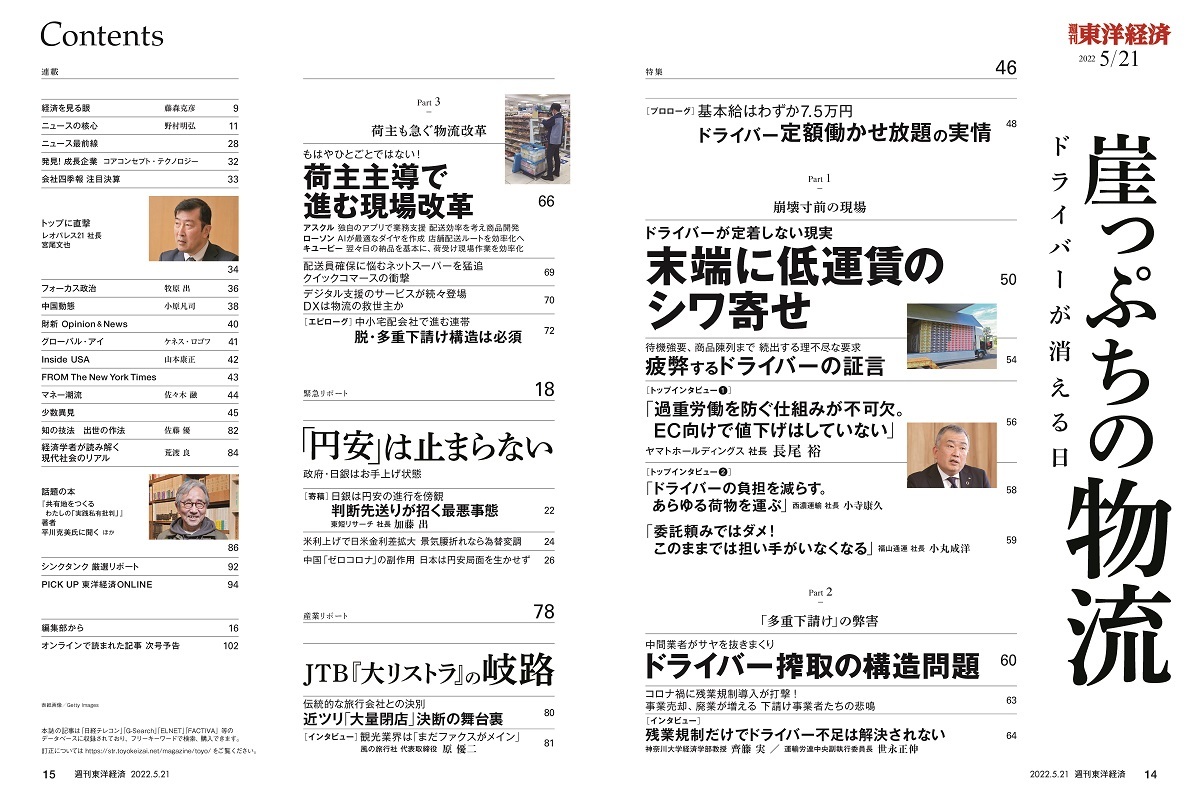

特集

崖っぷちの物流

ドライバーが消える日

[プロローグ] 基本給はわずか7.5万円 ドライバー定額働かせ放題の実情

Part1 崩壊寸前の現場

ドライバーが定着しない現実 末端に低運賃のシワ寄せ

待機強要、商品陳列まで 続出する理不尽な要求 疲弊するドライバーの証言

[トップインタビュー①]

「過重労働を防ぐ仕組みが不可欠。EC向けで値下げはしていない」 ヤマトホールディングス 社長 長尾 裕

[トップインタビュー②]

「ドライバーの負担を減らす。あらゆる荷物を運ぶ」 西濃運輸 社長 小寺康久

「委託頼みではダメ! このままでは担い手がいなくなる」 福山通運 社長 小丸成洋

Part2 「多重下請け」の弊害

中間業者がサヤを抜きまくり ドライバー搾取の構造問題

コロナ禍に残業規制導入が打撃! 事業売却、廃業が増える 下請け事業者たちの悲鳴

[インタビュー]

残業規制だけでドライバー不足は解決されない

神奈川大学経済学部教授 齊籐 実 / 運輸労連中央副執行委員長 世永正伸

Part3 荷主も急ぐ物流改革

もはやひとごとではない!荷主主導で進む現場改革

アスクル 独自のアプリで業務支援 配送効率を考え商品開発

ローソン AIが最適なダイヤを作成 店舗配送ルートを効率化へ

キユーピー 翌々日の納品を基本に、荷受け現場作業を効率化

配送員確保に悩むネットスーパーを猛追 クイックコマースの衝撃

デジタル支援のサービスが続々登場 DXは物流の救世主か

[エピローグ] 中小宅配会社で進む連帯 脱・多重下請け構造は必須

緊急リポート

「円安」は止まらない 政府・日銀はお手上げ状態

[寄稿] 日銀は円安の進行を傍観 判断先送りが招く最悪事態 東短リサーチ社長 加藤 出

米利上げで日米金利差拡大 景気腰折れなら為替変調

中国「ゼロコロナ」の副作用 日本は円安局面を生かせず

産業リポート

JTB『大リストラ』の岐路

伝統的な旅行会社との決別 近ツリ「大量閉店」決断の舞台裏

[インタビュー] 観光業界は「まだファクスがメイン」 風の旅行社 代表取締役 原 優二

ニュース最前線

トヨタ、マージン変動導入へ ついに始まる販売店の淘汰

物言う株主の矛先が地銀に 京都銀行が食らった「要求」

国産初の塩野義コロナ薬 期待と裏腹の高いハードル

連載

|経済を見る眼|「孤独・孤立」の実態調査から見えるもの|藤森克彦

|ニュースの核心|ついに勃発!政府VS.日本医師会のバトル|野村明弘

|発見! 成長企業|コアコンセプト・テクノロジー

|会社四季報 注目決算|今号の4社

|トップに直撃|レオパレス21 社長 宮尾文也

|フォーカス政治|憲法改正の着手がほぼ不可能な理由|牧原 出

|中国動態|NATO批判を続ける中国の思惑|小原凡司

|財新 Opinion&News|中国「感染再拡大」、消費の活性化に必要な施策

|グローバル・アイ|インフレ、戦争、中国封鎖 近づく世界同時不況の足音|ケネス・ロゴフ

|Inside USA|激化する自動運転の開発競争 ロボタクシーや物流が主戦場|山本康正

|FROM The New York Times|わずか1カ月で打ち切り 「CNN+」で起きた大混乱

|マネー潮流|個人金融資産が日本から逃げ出すとき|佐々木 融

|少数異見|便利なフードデリバリーの陰にあるもの

|知の技法 出世の作法|ウクライナの戦争を長期化させる独首相の発言|佐藤 優

|経済学者が読み解く 現代社会のリアル|厳しすぎは形骸化を招く「財政ルール」の政治経済学|荒渡 良

|話題の本|『共有地をつくるわたしの「実践私有批判」』 著者 平川克美氏に聞く ほか

|シンクタンク 厳選リポート|

|PICK UP 東洋経済ONLINE|

|編集部から|

|オンラインで読まれた記事 次号予告|

崖っぷちの物流

ドライバーが消える日

[プロローグ] 基本給はわずか7.5万円 ドライバー定額働かせ放題の実情

Part1 崩壊寸前の現場

ドライバーが定着しない現実 末端に低運賃のシワ寄せ

待機強要、商品陳列まで 続出する理不尽な要求 疲弊するドライバーの証言

[トップインタビュー①]

「過重労働を防ぐ仕組みが不可欠。EC向けで値下げはしていない」 ヤマトホールディングス 社長 長尾 裕

[トップインタビュー②]

「ドライバーの負担を減らす。あらゆる荷物を運ぶ」 西濃運輸 社長 小寺康久

「委託頼みではダメ! このままでは担い手がいなくなる」 福山通運 社長 小丸成洋

Part2 「多重下請け」の弊害

中間業者がサヤを抜きまくり ドライバー搾取の構造問題

コロナ禍に残業規制導入が打撃! 事業売却、廃業が増える 下請け事業者たちの悲鳴

[インタビュー]

残業規制だけでドライバー不足は解決されない

神奈川大学経済学部教授 齊籐 実 / 運輸労連中央副執行委員長 世永正伸

Part3 荷主も急ぐ物流改革

もはやひとごとではない!荷主主導で進む現場改革

アスクル 独自のアプリで業務支援 配送効率を考え商品開発

ローソン AIが最適なダイヤを作成 店舗配送ルートを効率化へ

キユーピー 翌々日の納品を基本に、荷受け現場作業を効率化

配送員確保に悩むネットスーパーを猛追 クイックコマースの衝撃

デジタル支援のサービスが続々登場 DXは物流の救世主か

[エピローグ] 中小宅配会社で進む連帯 脱・多重下請け構造は必須

緊急リポート

「円安」は止まらない 政府・日銀はお手上げ状態

[寄稿] 日銀は円安の進行を傍観 判断先送りが招く最悪事態 東短リサーチ社長 加藤 出

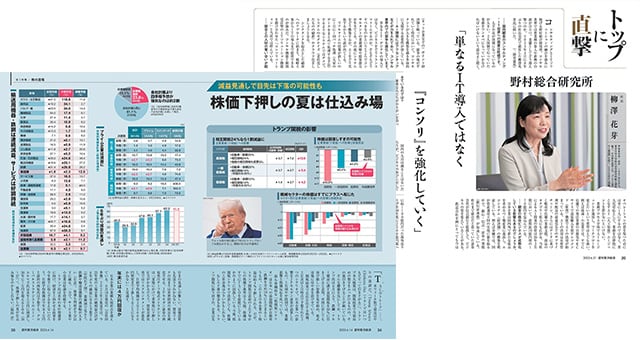

米利上げで日米金利差拡大 景気腰折れなら為替変調

中国「ゼロコロナ」の副作用 日本は円安局面を生かせず

産業リポート

JTB『大リストラ』の岐路

伝統的な旅行会社との決別 近ツリ「大量閉店」決断の舞台裏

[インタビュー] 観光業界は「まだファクスがメイン」 風の旅行社 代表取締役 原 優二

ニュース最前線

トヨタ、マージン変動導入へ ついに始まる販売店の淘汰

物言う株主の矛先が地銀に 京都銀行が食らった「要求」

国産初の塩野義コロナ薬 期待と裏腹の高いハードル

連載

|経済を見る眼|「孤独・孤立」の実態調査から見えるもの|藤森克彦

|ニュースの核心|ついに勃発!政府VS.日本医師会のバトル|野村明弘

|発見! 成長企業|コアコンセプト・テクノロジー

|会社四季報 注目決算|今号の4社

|トップに直撃|レオパレス21 社長 宮尾文也

|フォーカス政治|憲法改正の着手がほぼ不可能な理由|牧原 出

|中国動態|NATO批判を続ける中国の思惑|小原凡司

|財新 Opinion&News|中国「感染再拡大」、消費の活性化に必要な施策

|グローバル・アイ|インフレ、戦争、中国封鎖 近づく世界同時不況の足音|ケネス・ロゴフ

|Inside USA|激化する自動運転の開発競争 ロボタクシーや物流が主戦場|山本康正

|FROM The New York Times|わずか1カ月で打ち切り 「CNN+」で起きた大混乱

|マネー潮流|個人金融資産が日本から逃げ出すとき|佐々木 融

|少数異見|便利なフードデリバリーの陰にあるもの

|知の技法 出世の作法|ウクライナの戦争を長期化させる独首相の発言|佐藤 優

|経済学者が読み解く 現代社会のリアル|厳しすぎは形骸化を招く「財政ルール」の政治経済学|荒渡 良

|話題の本|『共有地をつくるわたしの「実践私有批判」』 著者 平川克美氏に聞く ほか

|シンクタンク 厳選リポート|

|PICK UP 東洋経済ONLINE|

|編集部から|

|オンラインで読まれた記事 次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/19(月) 週刊東洋経済 2026年1月24日号