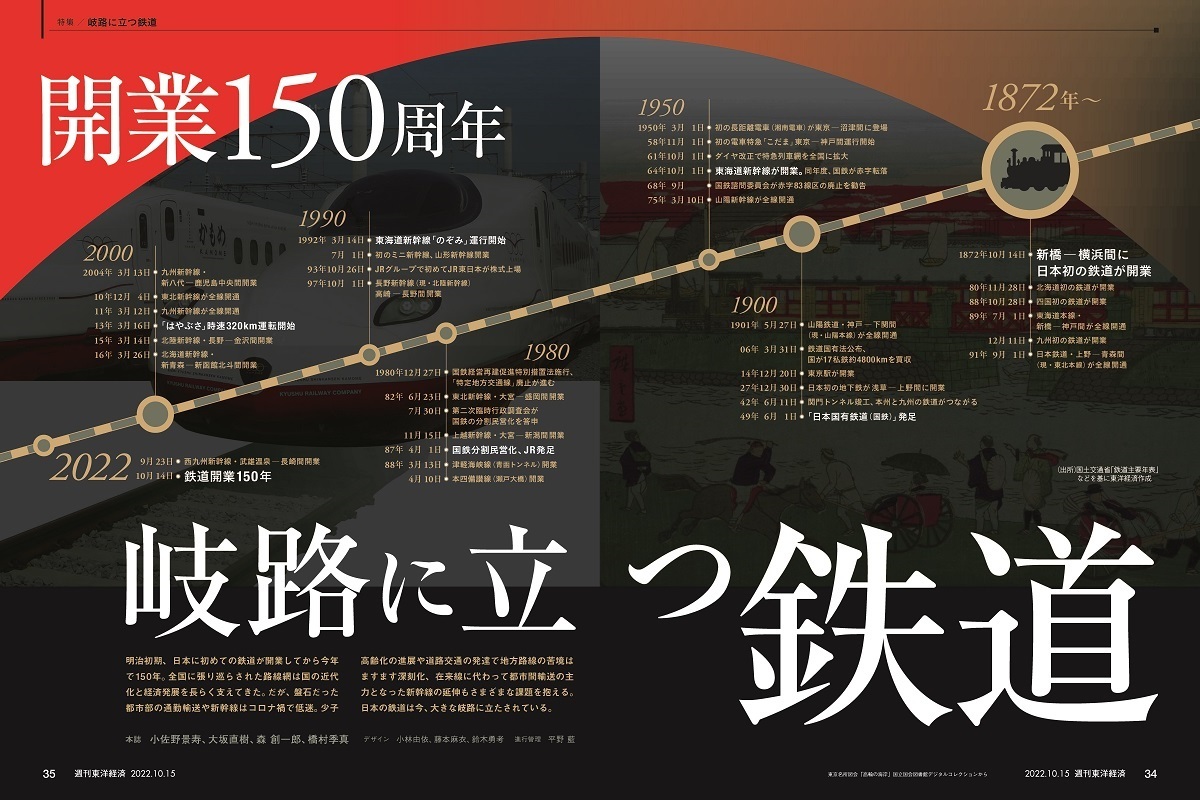

【特集】岐路に立つ鉄道

明治初期、日本に初めての鉄道が開業してから今年で150年。全国に張り巡らされた路線網は国の近代化と経済発展を長らく支えてきました。ですが盤石だった都市部の通勤輸送や新幹線はコロナ禍で低迷。少子高齢化の進展や道路交通の発達で地方路線の苦境は深刻化する一方、都市間輸送の主力となった新幹線の延伸もさまざまな問題を抱えます。本特集では西九州新幹線開業への期待と懸念、消滅危機「全国99線区」全公開、ドイツ取材を敢行した世界鉄道最前線、応募殺到のファンイベントなど鉄道の今を追いました。

担当記者より

特集「岐路に立つ鉄道」を担当した小佐野景寿です。今年の10月14日は、日本の鉄道開業150周年の記念すべき日です。明治初期から日本の近代化とともに歩んできた鉄道は、コロナ禍による乗客減や、黒字路線の収益で支えきれなくなった赤字ローカル線の問題など厳しい環境に直面しており、新幹線の延伸もさまざまな課題を抱えています。今回の特集では、開業150周年という節目の年、岐路に立たされている鉄道の姿を取り上げました。いま大きな注目を集めているのは、やはり9月に開業した西九州新幹線でしょう。長崎県悲願の路線ですが、在来線特急では直通だった博多―長崎間は乗り換えが必要になりました。途中の区間をどのような形で整備するかが未定だからです。これまでの経緯を振り返ると、政治に翻弄される新幹線の姿が見えてきます。北海道新幹線の延伸も貨物列車に大きな影響を及ぼし、仙台以北の鉄道貨物が消滅する懸念、さらには全国の新幹線並行在来線に影響を及ぼす可能性もあります。日本の鉄道を代表する存在として延び続けてきた新幹線は、この先も本当に延伸が必要なのか問われる時代になっています。

一方、在来線は自然災害による被災が深刻です。JR各社は利用の少ない地方路線の収支などを公開するようになり、その厳しさが明るみに出ています。運賃収入以外の方法で公共交通を支えるため、「交通税」の導入を検討する県もあります。地方ではマイカー移動が当たり前となり、鉄道が無人駅でも近隣の「道の駅」は観光客で大賑わいという例も少なくありません。

一方、世界的に環境問題が注目を集める中、とくに欧州では鉄道復権の流れが起きています。今年4年ぶりにドイツで開催された国際鉄道見本市「イノトランス」では環境対応車両がずらりと並びました。戦禍が続くウクライナ鉄道のCEOにもインタビューを敢行しました。今、日本に求めたいことは何でしょうか。

担当記者:小佐野 景寿(おさの かげとし)

1978年生まれ。地方紙記者を経て2013年に独立。「小佐野カゲトシ」のペンネームで国内の鉄道計画や海外の鉄道事情をテーマに取材・執筆。2015年11月から東洋経済新報社記者。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

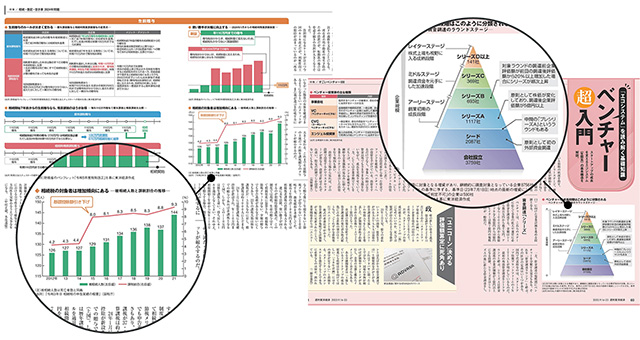

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

目次

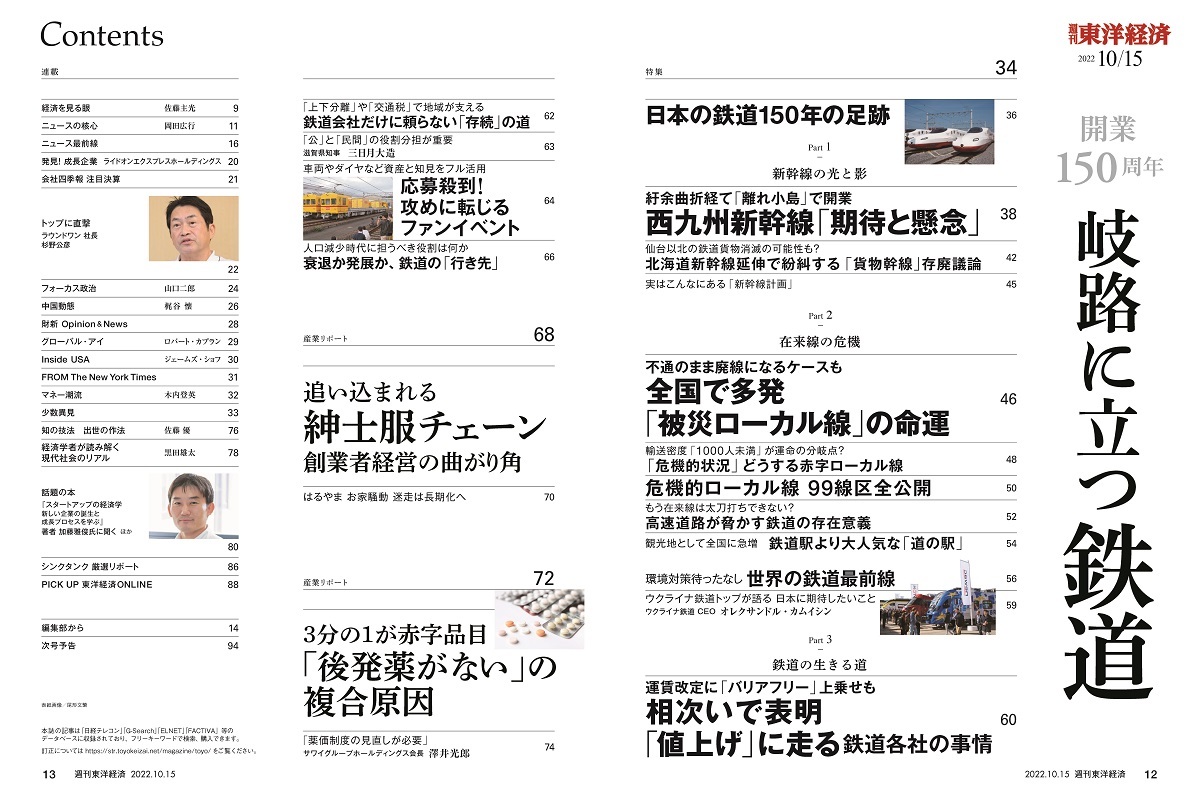

特集

開業150周年 岐路に立つ鉄道

日本の鉄道150年の足跡

Part1 新幹線の光と影

紆余曲折経て「離れ小島」で開業 西九州新幹線「期待と懸念」

仙台以北の鉄道貨物消滅の可能性も? 北海道新幹線延伸で紛糾する「貨物幹線」存廃議論

実はこんなにある「新幹線計画」

Part2 在来線の危機

不通のまま廃線になるケースも 全国で多発「被災ローカル線」の命運

輸送密度「1000人未満」が運命の分岐点? 「危機的状況」どうする赤字ローカル線

危機的ローカル線 99線区全公開

もう在来線は太刀打ちできない? 高速道路が脅かす鉄道の存在意義

観光地として全国に急増 鉄道駅より大人気な「道の駅」

環境対策待ったなし 世界の鉄道最前線

ウクライナ鉄道トップが語る 日本に期待したいこと ウクライナ鉄道 CEO オレクサンドル・カムイシン

Part3 鉄道の生きる道

運賃改定に「バリアフリー」上乗せも 相次いで表明 「値上げ」に走る鉄道各社の事情

「上下分離」や「交通税」で地域が支える 鉄道会社だけに頼らない「存続」の道

「公」と「民間」の役割分担が重要 滋賀県知事 三日月大造

車両やダイヤなど資産と知見をフル活用 応募殺到!攻めに転じるファンイベント

人口減少時代に担うべき役割は何か 衰退か発展か、鉄道の「行き先」

産業リポート

追い込まれる紳士服チェーン 創業者経営の曲がり角

はるやま お家騒動 迷走は長期化へ

産業リポート

3分の1が赤字品目 「後発薬がない」の複合原因

「薬価制度の見直しが必要」 サワイグループホールディングス会長 澤井光郎

ニュース最前線

トヨタ「ロシア撤退」を決断 生産できない2つの事情

日本製鉄が海外でアクセル インド合弁が1兆円投資

ダイドーとアサヒが提携 「自販機運営」の厳しい現実

連載

|経済を見る眼|「非課税世帯へ5万円給付」の落とし穴|佐藤主光

|ニュースの核心|東京都の「太陽光パネル設置義務化」への期待|岡田広行

|発見! 成長企業|ライドオンエクスプレスホールディングス

|会社四季報 注目決算|今号の4社

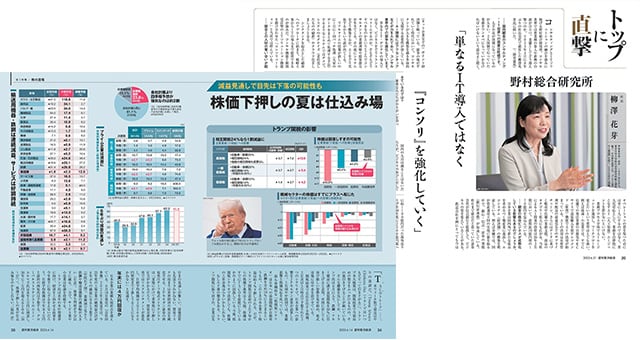

|トップに直撃|ラウンドワン 社長 杉野公彦

|フォーカス政治|自由民主主義を取り戻す道|山口二郎

|中国動態|「一帯一路」トーンダウンの理由|梶谷 懐

|財新 Opinion&News|金利自由化30年目の中国、市中銀行の協力必須

|グローバル・アイ|ロシアとイラン、独裁終焉で訪れる圧倒的無秩序|ロバート・カプラン

|Inside USA|米「台湾政策法」、懸念される中国挑発リスク|ジェームズ・ショフ

|FROM The New York Times|安倍氏の死去後に起きた日本国内の予想外な展開

|マネー潮流|為替介入では円安は止まらない|木内登英

|少数異見|サハリン2に尻尾を振った「美しい国」

|知の技法 出世の作法|対ウクライナ戦略を変更するロシア②|佐藤 優

|経済学者が読み解く 現代社会のリアル|集団としての協調性はコロナ予防対策に有効|黒田雄太

|話題の本|『スタートアップの経済学 新しい企業の誕生と成長プロセスを学ぶ』著者 加藤雅俊氏に聞く ほか

|シンクタンク 厳選リポート|

|PICK UP 東洋経済ONLINE|

|編集部から|

|次号予告|

開業150周年 岐路に立つ鉄道

日本の鉄道150年の足跡

Part1 新幹線の光と影

紆余曲折経て「離れ小島」で開業 西九州新幹線「期待と懸念」

仙台以北の鉄道貨物消滅の可能性も? 北海道新幹線延伸で紛糾する「貨物幹線」存廃議論

実はこんなにある「新幹線計画」

Part2 在来線の危機

不通のまま廃線になるケースも 全国で多発「被災ローカル線」の命運

輸送密度「1000人未満」が運命の分岐点? 「危機的状況」どうする赤字ローカル線

危機的ローカル線 99線区全公開

もう在来線は太刀打ちできない? 高速道路が脅かす鉄道の存在意義

観光地として全国に急増 鉄道駅より大人気な「道の駅」

環境対策待ったなし 世界の鉄道最前線

ウクライナ鉄道トップが語る 日本に期待したいこと ウクライナ鉄道 CEO オレクサンドル・カムイシン

Part3 鉄道の生きる道

運賃改定に「バリアフリー」上乗せも 相次いで表明 「値上げ」に走る鉄道各社の事情

「上下分離」や「交通税」で地域が支える 鉄道会社だけに頼らない「存続」の道

「公」と「民間」の役割分担が重要 滋賀県知事 三日月大造

車両やダイヤなど資産と知見をフル活用 応募殺到!攻めに転じるファンイベント

人口減少時代に担うべき役割は何か 衰退か発展か、鉄道の「行き先」

産業リポート

追い込まれる紳士服チェーン 創業者経営の曲がり角

はるやま お家騒動 迷走は長期化へ

産業リポート

3分の1が赤字品目 「後発薬がない」の複合原因

「薬価制度の見直しが必要」 サワイグループホールディングス会長 澤井光郎

ニュース最前線

トヨタ「ロシア撤退」を決断 生産できない2つの事情

日本製鉄が海外でアクセル インド合弁が1兆円投資

ダイドーとアサヒが提携 「自販機運営」の厳しい現実

連載

|経済を見る眼|「非課税世帯へ5万円給付」の落とし穴|佐藤主光

|ニュースの核心|東京都の「太陽光パネル設置義務化」への期待|岡田広行

|発見! 成長企業|ライドオンエクスプレスホールディングス

|会社四季報 注目決算|今号の4社

|トップに直撃|ラウンドワン 社長 杉野公彦

|フォーカス政治|自由民主主義を取り戻す道|山口二郎

|中国動態|「一帯一路」トーンダウンの理由|梶谷 懐

|財新 Opinion&News|金利自由化30年目の中国、市中銀行の協力必須

|グローバル・アイ|ロシアとイラン、独裁終焉で訪れる圧倒的無秩序|ロバート・カプラン

|Inside USA|米「台湾政策法」、懸念される中国挑発リスク|ジェームズ・ショフ

|FROM The New York Times|安倍氏の死去後に起きた日本国内の予想外な展開

|マネー潮流|為替介入では円安は止まらない|木内登英

|少数異見|サハリン2に尻尾を振った「美しい国」

|知の技法 出世の作法|対ウクライナ戦略を変更するロシア②|佐藤 優

|経済学者が読み解く 現代社会のリアル|集団としての協調性はコロナ予防対策に有効|黒田雄太

|話題の本|『スタートアップの経済学 新しい企業の誕生と成長プロセスを学ぶ』著者 加藤雅俊氏に聞く ほか

|シンクタンク 厳選リポート|

|PICK UP 東洋経済ONLINE|

|編集部から|

|次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/19(月) 週刊東洋経済 2026年1月24日号

訂正情報

「週刊東洋経済2022年10月15日号」(10月11日発売)に、以下の間違いがありました。訂正してお詫び致します。

| 14ページ | ■編集後記 【誤】日立市 ↓ 【正】ひたちなか市 |

| 49ページ | ■「危機的状況」どうする赤字ローカル線 【誤】日立市 ↓ 【正】ひたちなか市 |