【第1特集】脱「伝統的日本企業」のススメ シン・日立に学べ

史上最大の赤字を機に聖域なき改革を徹底し、グローバル、デジタル、ガバナンスの面で、もはや伝統的日本企業とは呼べないほどの変貌を遂げたのが日立製作所です。日立を変えた外資の1兆円巨額買収「成功」の舞台裏から、日立のデジタルの切り札「ルマーダ」での超DXの現場まで、最前線をリポートしました。日本企業では類のない厳しさの経営と執行の分離や過酷で厳正な出世街道など、苛烈なガバナンスの実態も描きました。送配電や鉄道、機械・上下水道など各事業の日立の実力を超解剖しています。【第2特集】働き手希少時代の賃上げサバイバル

賃上げラッシュは今年も続く。何が変わったのか。物価高ばかりでない地殻変動が起きている。

担当記者より

特集「シン・日立に学べ」を担当した梅垣勇人です。

年末に海外駐在から一時帰国した学生時代の友人に会いました。某大手自動車部品メーカーに勤める彼曰く、「日本企業の海外進出でJTC用語が輸出されている」というのです。

JTCとは、Japanese Traditional Companyの略。伝統的日本企業の意味で、旧態依然とした日本の大企業を揶揄するときなどに使われます。いざ海外に赴任してみると、英語や現地語で会話する従業員の間で「Nariyuki(成り行き)」「Yarikiri(やりきり)」、「Chakuchiten(着地点)」など日本の業界独自の用語が当然のように飛び交っていて驚いたそうです。

ビジネスのやり方も日本式が徹底されており、「せっかく海外で働いていてもやっていることは(本社がある)愛知と同じ。違うのは労働基準法がないからほぼ無限に働けるということだけ」。彼はそう言い残して赴任先へと戻っていきました。

「ジャパン・アズ・ナンバーワン」ともてはやされた1980年代、日本の製造業のやり方が世界最先端だった当時は、日本式をそのまま輸出することが海外進出でした。しかし、米グーグルやアップルの台頭を例に挙げるまでもなく、日本の製造業がもてはやされた時代は過ぎ去りました。

現代の日本企業に求められているのは、デジタル化、グローバル化、ガバナンス強化という3つの変革です。とくに大手の上場企業には海外投資家の厳しい視線が注がれるようになったことで、こうした変革は待ったなし、という段階に来ています。

2008年度に史上最大の7873億円の最終赤字を経験した日立製作所が選んだのは、海外の知見に学ぶということでした。世界の大手企業の経営幹部を社外取締役として多数招聘し、「現社長が次期社長を決める」といった密室のガバナンスを徹底排除。

2度の1兆円級の買収経て取り込んだ米国や欧州の企業からも学びました。買収を主導した経営陣は「『買収先の企業に学ぼう』と部下に声をかけ続けた」といいます。結果として日立はデジタルや脱炭素の事業領域で大きな成果を上げています。

私が勤める東洋経済新報社も創業129年の立派なJTC。私たちが日立の成功からどんなことを学べるか。今回の特集ではそんなテーマで取材を進めました。

担当記者:梅垣 勇人(うめがき はやと)

証券業界を担当後、2023年4月から電機業界担当に。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

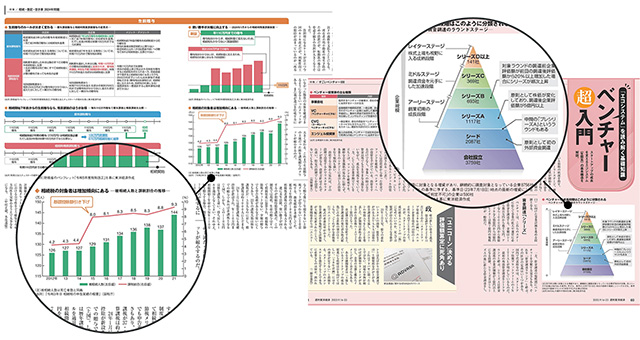

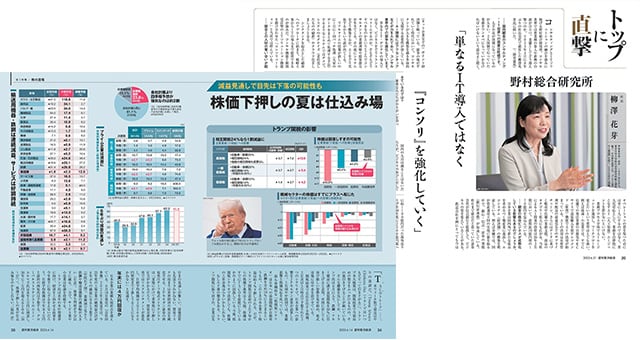

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

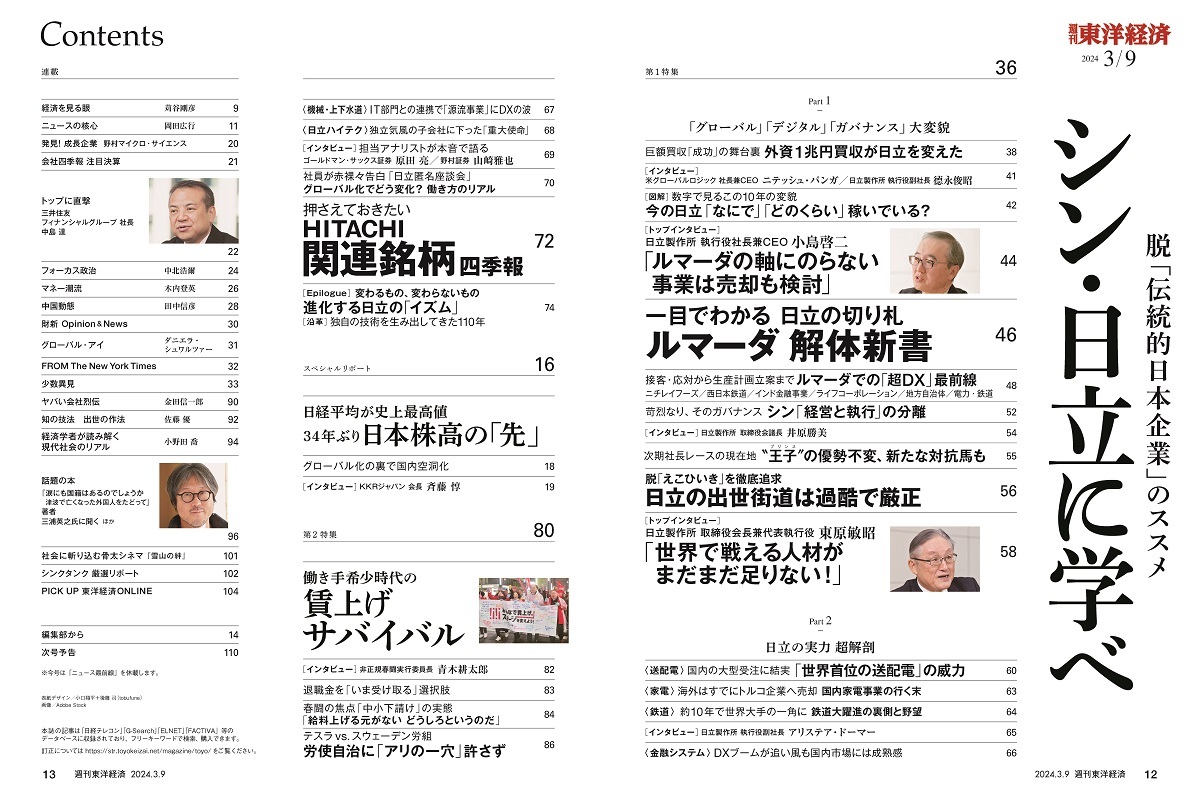

目次

脱「伝統的日本企業」のススメ

シン・日立に学べ

Part1

「グローバル」「デジタル」「ガバナンス」大変貌

巨額買収「成功」の舞台裏 外資1兆円買収が日立を変えた

[インタビュー]日立のデジタル戦略「キーマン2人」を直撃

・米グローバルロジック 社長兼CEO ニテッシュ・バンガ

・日立製作所 執行役副社長 德永俊昭

[図解]数字で見るこの10年の変貌 今の日立「なにで」「どのくらい」稼いでいる?

[トップインタビュー]日立製作所 執行役社長兼CEO 小島啓二

「ルマーダの軸にのらない事業は売却も検討」

一目でわかる 日立の切り札 ルマーダ 解体新書

接客・応対から生産計画立案まで ルマーダでの「超DX」最前線

ニチレイフーズ/西日本鉄道/インド金融事業/ライフコーポレーション/地方自治体/電力・鉄道

苛烈なり、そのガバナンス シン「経営と執行」の分離

[インタビュー]日立製作所 取締役会議長 井原勝美

次期社長レースの現在地 “王子(プリンス)”の優勢不変、新たな対抗馬も

脱「えこひいき」を徹底追求 日立の出世街道は過酷で厳正

[トップインタビュー]日立製作所 取締役会長兼代表執行役 東原敏昭

「世界で戦える人材がまだまだ足りない!」

Part2

日立の実力 超解剖

〈送配電〉国内の大型受注に結実 「世界首位の送配電」の威力

〈家電〉海外はすでにトルコ企業へ売却 国内家電事業の行く末

〈鉄道〉約10年で世界大手の一角に 鉄道大躍進の裏側と野望

[インタビュー]日立製作所 執行役副社長 アリステア・ドーマー

〈金融システム〉DXブームが追い風も国内市場には成熟感

〈機械・上下水道〉IT部門との連携で「源流事業」にDXの波

〈日立ハイテク〉ヘルスケア事業をグループの次の柱に

[インタビュー]担当アナリストが本音で語る

・ゴールドマン・サックス証券 原田 亮

・野村証券 山崎雅也

社員が赤裸々告白 「日立匿名座談会」 グローバル化でどう変化? 働き方のリアル

押さえておきたい HITACHI 関連銘柄 四季報

[Epilogue]変わるもの、変わらないもの 進化する日立の「イズム」

[日立製作所の歴史] 独自の技術を生み出してきた110年

第2特集

働き手希少時代の賃上げサバイバル

[インタビュー]非正規春闘実行委員長 青木耕太郎

見えない賃金を上乗せ 退職金を「いま受け取る」選択肢

春闘の焦点「中小下請け」の実態 「給料上げる元がない どうしろというのだ」

テスラvs. スウェーデン労組 労使自治に「アリの一穴」許さず

スペシャルリポート

日経平均が史上最高値 34年ぶり日本株高の「先」

1989年とは様変わりの経済構造 グローバル化の裏で国内空洞化

[インタビュー]金融界の生き字引が語る

KKRジャパン 会長 斉藤 惇 「最高値更新は当然。経営者が変わった」

連載

|経済を見る眼|グローバル大学を目指す東大の新たな挑戦|苅谷剛彦

|ニュースの核心|マイナ保険証、政府は笛吹けど国民は踊らず|岡田広行

|発見! 成長企業|野村マイクロ・サイエンス

|会社四季報 注目決算|今週の4社

|トップに直撃|三井住友フィナンシャルグループ 社長 中島 達

|フォーカス政治|共産党復活へ見直すべき民主集中制|中北浩爾

|マネー潮流|日本銀行は2%物価目標の呪縛解け|木内登英

|中国動態|中国がAI生成画像に著作権認める|田中信彦

|財新 Opinion&News|中国の地方政府、債務規模の急膨張に漂う不安

|グローバル・アイ|プーチンに対峙できない欧州の骨なし安全保障|ダニエラ・シュワルツァー

|FROM The New York Times|間断のないレイオフが壊したグーグルの「実験的」職場文化

|少数異見|脱デフレ宣言にはくれぐれもご注意を

|ヤバい会社烈伝|トヨタ自動車 裸の王様 下見る余裕なし|金田信一郎

|知の技法 出世の作法|佐藤流・情報の収集と分析の手法48|佐藤 優

|経済学者が読み解く 現代社会のリアル|米中デカップリングは世界にどう影響するか|小野田 喬

|話題の本|『涙にも国籍はあるのでしょうか 津波で亡くなった外国人をたどって』著者 三浦英之氏に聞く ほか

|社会に斬り込む骨太シネマ|『雪山の絆』

|シンクタンク 厳選リポート|

|PICK UP 東洋経済ONLINE|

|編集部から|

|次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/19(月) 週刊東洋経済 2026年1月24日号