【第1特集】絶頂トヨタの試練

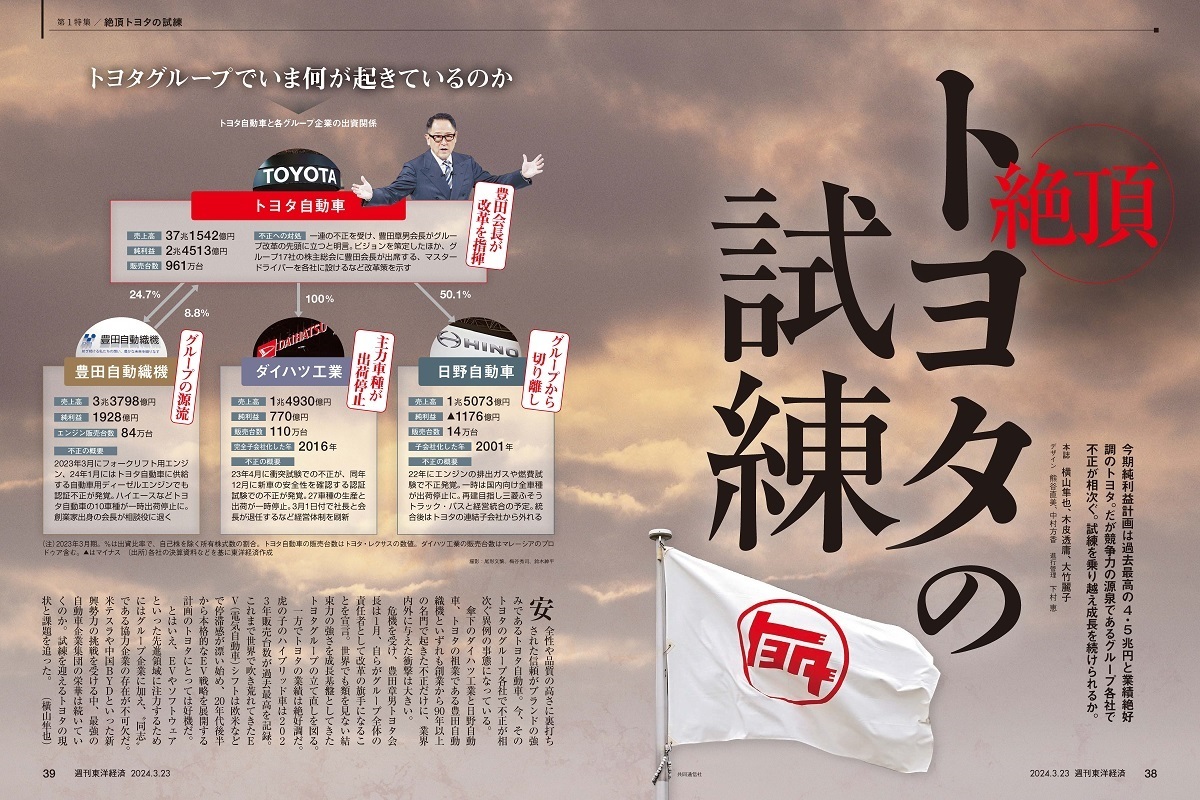

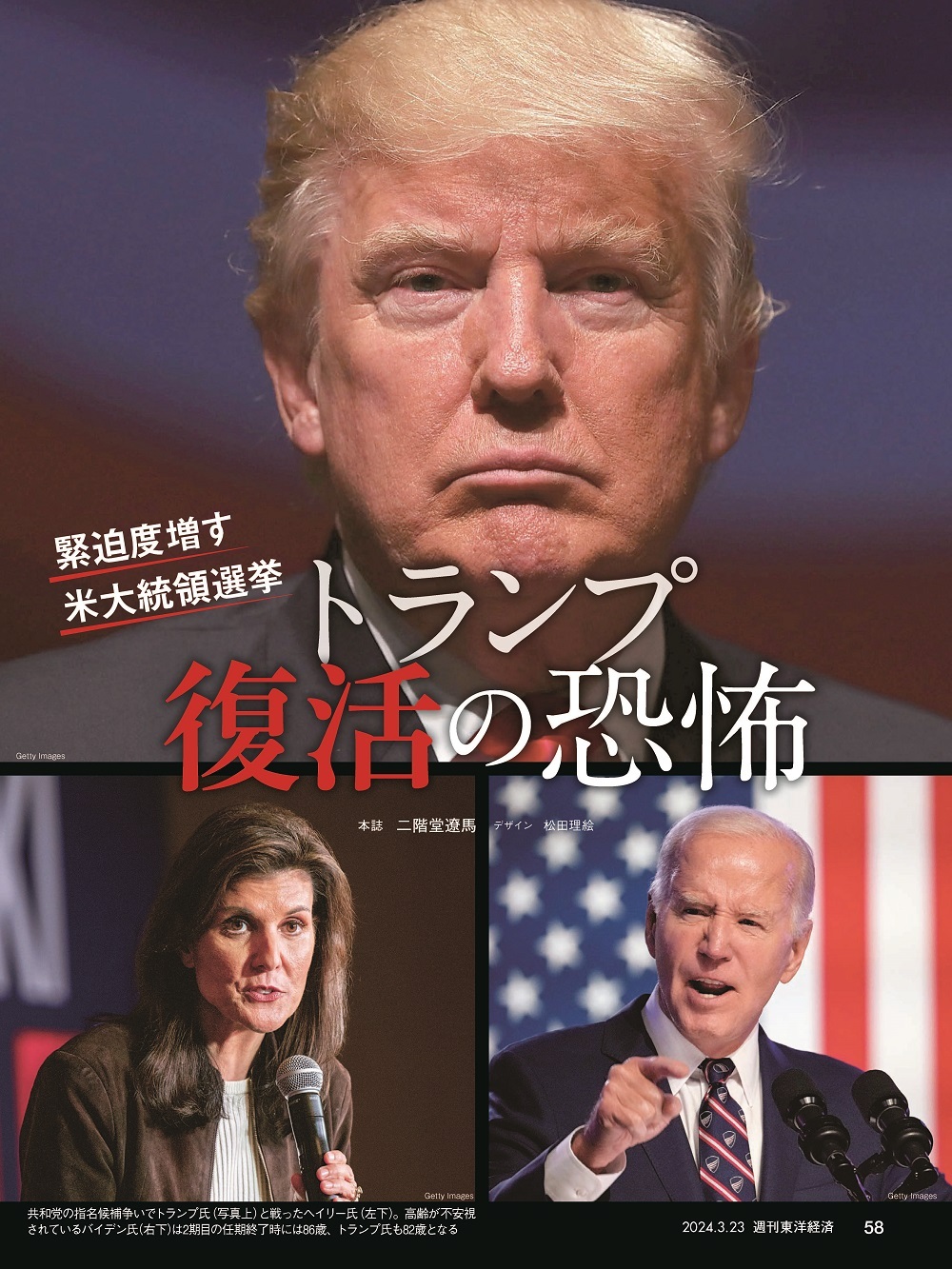

今期の純利益計画は過去最高の4.5兆円と業績絶好調のトヨタ自動車。ですが、競争力の源泉であるグループ各社では、不正が相次いでいます。この試練を乗り越え、さらなる成長を続けられるのでしょうか。本特集では、安全性や品質の高さに裏打ちされた信頼のトヨタブランドを傷つけた、グループ各社の不正続出の背景に迫りました。また系列9社で1万件超、直営でも発覚した修理費過大請求で信頼が揺らぐ販売店の実情や、株式持ち合いと豊田章男会長頼みのガバナンスの功罪も描いています。【第2特集】トランプ復活の恐怖

担当記者より

特集「絶頂トヨタの試練」の編集を担当した木皮透庸です。私自身は2022年9月まで4年近くトヨタグループの担当記者だったので、特別な思いで今回の特集に携わりました。

トヨタは2024年3月期に過去最高の営業利益や純利益を見込み、足元の業績は絶好調です。3月13日に回答が示された今年の春闘では、4年連続の満額回答で年間一時金は7.6カ月分と過去最高となりました。

その一方、トヨタグループでは認証試験における不正が相次ぎ、大きなギャップを感じます。ダイハツ工業では「過度にタイトで硬直的な開発スケジュールによる極度のプレッシャー」、豊田自動織機では「合理的とはいいがたい開発スケジュール」に加え、「受託体質」に代表される企業風土・体質などが不正の原因と指摘されました。

豊田織機はトヨタの源流企業であり、デンソーやアイシンと並んで御三家とも言われる名門です。その名門が「自ら責任を持ってリスクに対処する行動が身についていない」と指摘されたのです。同社ではトヨタから開発や製造を受託している自動車用エンジンだけでなく、世界シェア首位を誇る本業のフォークリフト向けなどの産業用エンジンでも不正を行っていました。環境規制などのルールを守らずに販売を積み上げる行為は、顧客や社会に対する背信行為であり、製造業としてゼロからのやり直しが必要です。

トヨタブランドの強みは、長い期間を経て培ってきた安全性や品質に対する顧客の信頼にほかなりません。今回グループで安全性や品質をないがしろにした不正が発覚したことは、各社の事業規模が本来の実力を超えたり、グループ全体で進める事業再編の中でシワ寄せが起きたりして、ひずみが噴出したのかもしれません。東洋経済の取材に対し、トヨタ幹部は「ここ最近みんな余裕のない状態で仕事をし過ぎた」と語っています。

安全性や品質の問題は対応いかんで製造業にとって致命傷になりかねません。出資や役員派遣で経営に影響力を及ぼしている以上、グループ各社の監督責任はトヨタに一定程度あるものと考えます。だからこそ、グループ内の事業が正しく行われるようにどのように各社を導いていくのか、トヨタには今一度立ち止まって考えて欲しい。そんな思いが本特集の底流にあります。自動車産業に携わっている方はもちろんのこと、そうでない方にもぜひお手に取っていただきたいです。

担当記者:木皮透庸(きがわ ゆきのぶ)

1980年茨城県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修了。NHKなどを経て、2014年東洋経済新報社に入社。自動車業界や物流業界の担当を経て、2022年10月から東洋経済編集部でニュースや特集の編集を担当。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

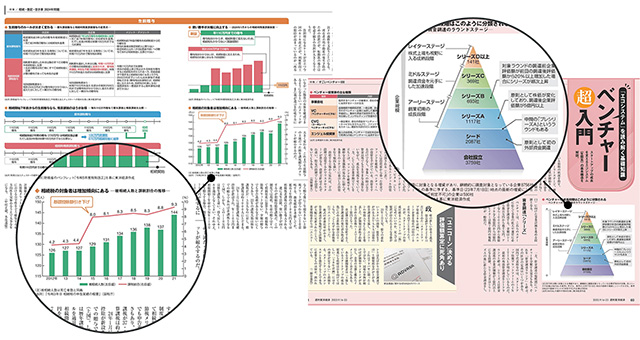

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

目次

緊急特集 絶頂トヨタの試練

信頼のトヨタブランドに傷 グループ各社で不正続出の衝撃

トヨタ系列9社で1万件超、直営でも発覚 修理費過大請求で信頼揺らぐ販売店

“1強”体制の功罪 グループとトヨタ トヨタと豊田

[インタビュー]トヨタ不正、識者はどうみるか

日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事長、弁護士 牛島 信/青山学院大学名誉教授 八田進二/

芝浦工業大学元教授 安岡孝司/弁護士 山口利昭

純利益は過去最高4.5兆円へ 王座維持のカギはHVと牙城死守

第2特集

緊迫度増す米大統領選挙

トランプ復活の恐怖

権威主義が強まり、米民主主義は瀬戸際に 「トランプ2.0」がもたらす混沌 渡辺亮司

自らに「恩赦」を与える可能性も 有罪判決でもあらゆる手段で対抗

関税か、米軍駐留費負担か、はたまた核容認か 日本以上に身構える朝鮮半島

高まる経済政策の不透明性 インフレ再燃や気候変動に注目 矢作大祐

『聖書』を鵜呑みにする人々のゴールとは トランプを操る狂信者(エバンジェリカル)たち 中岡 望

深層リポート

ウクライナ侵攻2年、「夫を、息子を返して」

プーチンが畏れる女たち

世界で奔走、バイデン大統領にも面会 獄死したナワリヌイの「妻」が続ける徹底抗戦

[インタビュー]「声を上げる女たち」 は突破口になるか?

ジャーナリスト 林 克明/東京外国語大学名誉教授 沼野恭子

産業リポート

1兆円の巨大半導体工場 TSMC熊本が始動

TSMCとソニーの深い縁

国策半導体も動く ラピダスは“天才”と組む

四季報で探す半導体銘柄 テーマは熊本とAI

ニュース最前線

旧村上ファンド系が株取得 「あおぞら銀行」狙う意図

資生堂を襲った2つの誤算 1500人早期退職の深刻

テレビ局の株価が爆上がり 背後に渦巻く投資家の思惑

連載

|経済を見る眼|政府と日銀は物価目標を再設定すべきだ|小峰隆夫

|ニュースの核心|中国分析の基盤維持へ経営者の出番だ|西村豪太

|発見! 成長企業|プレミアアンチエイジング

|会社四季報 注目決算|今週の4社

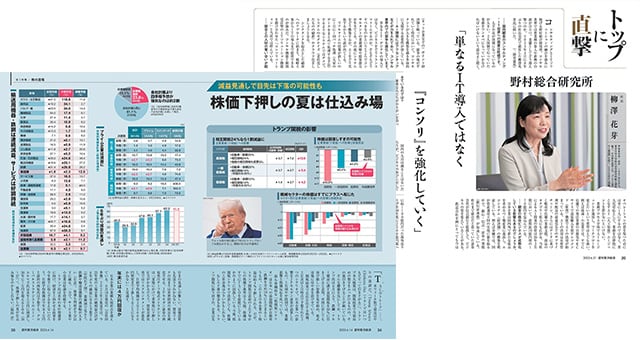

|トップに直撃|アース製薬 社長 川端克宜

|フォーカス政治|進む自民離れ、解散に踏み切れるか|歳川隆雄

|マネー潮流|プーチンの「ガス戦争」後のLNG|高井裕之

|中国動態|要注目の中国「オープンソース戦略」|梶谷 懐

|財新 Opinion&News|中国のAI技術発展は企業や学者の力が必要だ

|グローバル・アイ|空前の株価「AI、米大統領選とのいびつな関係」|ケネス・ロゴフ

|FROM The New York Times|頓挫した自動車プロジェクト アップル「巨額投資」の末路

|少数異見|今こそASEANとフラットな関係を

|ヤバい会社烈伝|3・11と日本製紙 志を高くすれば海をも越える!|金田信一郎

|知の技法 出世の作法|佐藤流・情報の収集と分析の手法50|佐藤 優

|経済学者が読み解く 現代社会のリアル|被災地支援に必要な視点 「災害の経済学」で考える|黒石悠介

|話題の本|『成瀬は信じた道をいく』著者 宮島未奈氏に聞く ほか

|社会に斬り込む骨太シネマ|『成功したオタク』

|シンクタンク 厳選リポート|

|PICK UP 東洋経済ONLINE|

|編集部から|

|次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/19(月) 週刊東洋経済 2026年1月24日号