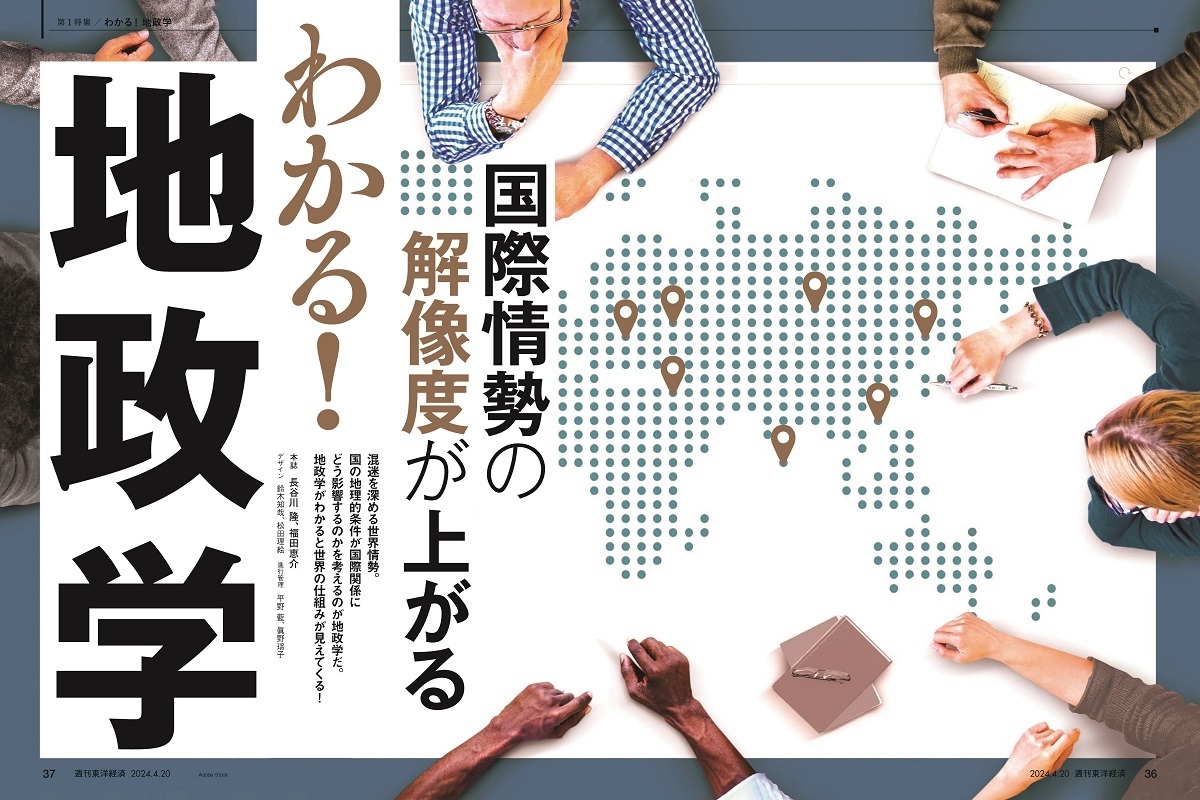

【第1特集】国際情勢の解像度が上がる わかる!地政学

混迷を深める世界情勢。国の地理的条件が国際関係にどう影響するのかを考えるのが地政学です。地政学がわかると世界の仕組みが見えてきます。本特集では「トランプ勝利」で米国の外交はどう変わるか、歴史的に形成されてきたロシアの3つの地政空間など、地政学から大国を理解するリポートを多数そろえました。米国「IRA(インフレ抑制法)」の威力や各国が工場誘致に躍起となり半導体で補助金競争が起きているなど、地政学リスクと向き合う日本企業の取り組みにも注目しました。【第2特集】ファンドが揺さぶる業界再編 ドラッグストア動乱

イオン主導の再編が動き出した。上位2社の経営統合は、業界地図を塗り替える呼び水となるか。

担当記者より

特集「わかる!地政学」を担当した福田恵介です。

最近、不思議に思っていることがあります。

これまで「経済難」「飢餓の国」とさんざん言われてきた北朝鮮ですが、今は「ウクライナ戦争でロシアは砲弾が足りず、北朝鮮が大量に兵器を送っている」という見方があります。

しかし経済難で餓死者が出るような国が、ロシアに求められたからといって、短期間で武器を輸出できるものでしょうか。

私の取材によれば、北朝鮮によるロシアへの武器輸出について、その信ぴょう性はあいまいです。「ロシアのほうがはるかに軍事工業大国。生産量も北朝鮮とは比べものにならないぐらい多く、その点でロシアからは期待されていない」という話を北朝鮮関係者は口を揃えます。

また、核兵器の開発・高度化に注力している北朝鮮にとって、砲弾といった通常の兵器や装備は、自国向けに振り向けるので精いっぱいだそうで、輸出するまでの余力は実はそれほどないそうです。

関係者の話を総合すると、北朝鮮からロシアへは武器が輸出されていますが、決して大量ではないといいます。しかもその一部はかつて北朝鮮がロシアから輸入したもので、今になってロシアに買い戻されているものです。

こうした実例からわかるのは、日本人は国際情勢について「自分たちが理解しやすい」ように、あるいは「こうあるべきだ」「こうなってほしい」という言説を信じ込みやすいのではと、私は考えています。

日本のメディアに登場する専門家たちの中には、「アメリカの政府関係者がこう言っていた」と、自説を絶対唯一のように話す人がいます。そうした人はアメリカ中心の分析が正しく、ほかの分析を受け入れませんが、実際にはアメリカの論理や分析だけで世界が回っているわけではありません。

2022年2月に始まったロシアによるウクライナ侵攻を振り返ると、「戦争はすぐに終わる」「ロシアは諦める」「アメリカや欧州の支援でウクライナが勝つ」といった指摘は、現時点ですべて外れています。

ウクライナ戦争では、「侵略したロシアのほうが悪」であることは間違いありませんが、「その相手がどのように考えたのか」「今後どのように推移するか」といった中長期的な見方を予測したり解釈したりするためには、ことの善悪はひとまず脇に置いて、「なぜそうしたのか」を考える必要があります。

当事国には、それぞれ内在する「論理」があります。それを踏まえて、現状を把握してこそ、国際情勢が見えてくるのです。

そうした分析ツールの1つが「地政学」です。

今回はその地政学的見方と、現在ホットスポットとなっている国・地域を中心に、その内在論理を踏まえた見方・分析を一流の専門家が紹介してくれます。

国際情勢に対して、「どこかもやもやする」と感じている方であれば、その見方の解像度が増して理解も深まることでしょう。

担当記者:福田 恵介(ふくだ けいすけ)

東洋経済 解説部コラムニスト

1968年長崎県生まれ。神戸市外国語大学外国語学部ロシア学科卒。毎日新聞記者を経て、1992年東洋経済新報社入社。1999年から1年間、韓国・延世大学留学。著書に『図解 金正日と北朝鮮問題』(東洋経済新報社)、訳書に『朝鮮半島のいちばん長い日』『サムスン電子』『サムスンCEO』『李健煕(イ・ゴンヒ)―サムスンの孤独な帝王』『アン・チョルス 経営の原則』(すべて、東洋経済新報社)など。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

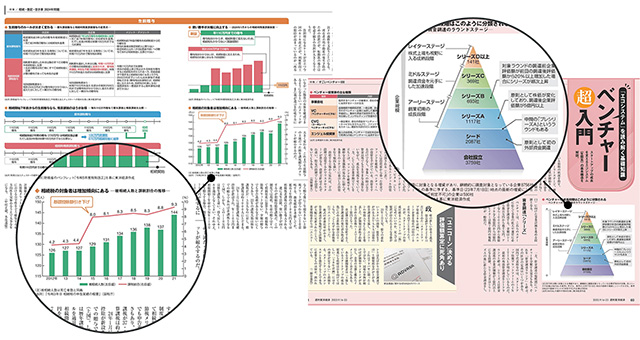

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

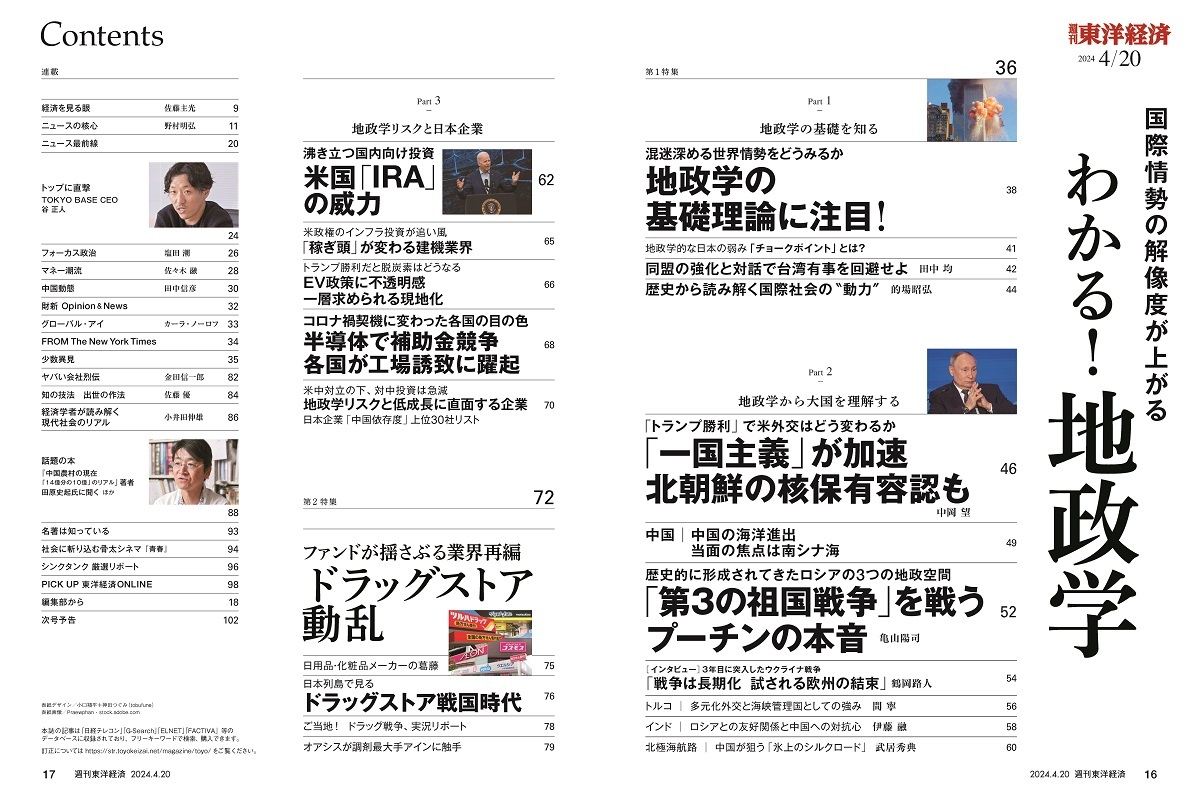

目次

国際情勢の解像度が上がる

わかる!地政学

Part1

地政学の基礎を知る

混迷深める世界情勢をどうみるか 地政学を構成する基礎理論に注目!

地政学的な日本の弱み 「チョークポイント」とは?

2つの戦争、米国の衰退、世界の分断 同盟の強化と対話で台湾有事を回避せよ 田中 均

マルクスが見ていた世界史的変動 歴史から読み解く国際社会の "動力" 的場昭弘

Part2

地政学から大国を理解する

「トランプ勝利」で米外交はどう変わるか 「一国主義」が加速 北朝鮮の核保有容認も 中岡 望

中国|中国の海洋進出、当面の焦点は南シナ海

歴史的に形成されてきたロシアの3つの地政空間 「第3の祖国戦争」を戦うプーチンの本音 亀山陽司

[インタビュー] 3年目に突入したウクライナ戦争 「戦争は長期化 試される欧州の結束」 鶴岡路人

トルコ│多元化外交と海峡管理国としての強み 間 寧

インド│ロシアとの友好関係と中国への対抗心 伊藤 融

北極海航路│中国が狙う「氷上のシルクロード」 武居秀典

Part3

地政学リスクと日本企業

巨額の財政支援が世界の投資を呼び込む 沸き立つ国内向け投資 米国「IRA」の威力

米政権のインフラ投資が追い風 「稼ぎ頭」が変わる建機業界

トランプ勝利だと脱炭素はどうなる EV政策に不透明感 一層求められる現地化

コロナ禍契機に変わった各国の目の色 半導体で補助金競争 世界が工場誘致に躍起

米中対立の下、対中投資は急減 地政学リスクと低成長 挟撃される日本企業

第2特集

ファンドが揺さぶる業界再編 ドラッグストア動乱

バイイングパワーに戦々恐々 日用品・化粧品メーカーの葛藤

日本列島で見るドラッグストア戦国時代

ご当地! ドラッグ戦争、実況リポート

オアシスが調剤最大手アインに触手

ニュース最前線

ダイハツ新経営体制が船出 良品廉価の維持が至上命令

花王の経営戦略を問題視 モノ言う株主が急浮上

メルカリ配送が「3割安」 激安配送サービスの裏側

連載

|経済を見る眼|経常収支からみる日本経済・財政の課題|佐藤主光

|ニュースの核心|「不適切にもほどがある」ニッポンの商取引慣行|野村明弘

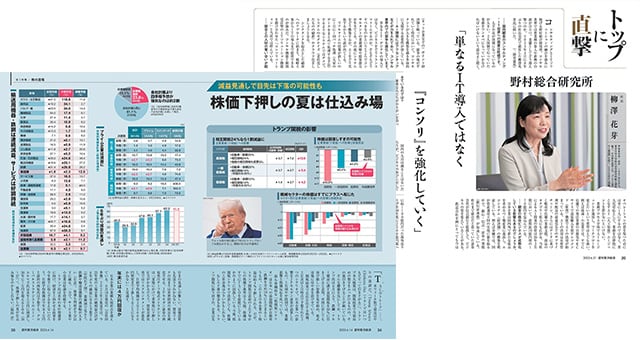

|トップに直撃|TOKYO BASE CEO 谷 正人

|フォーカス政治|裏金事件が揺さぶる自民党の集票力|塩田 潮

|マネー潮流|市場介入が歪めた日本の経済構造|佐々木 融

|中国動態|全方位で進む中国の「自動車強国」化|田中信彦

|財新 Opinion&News|中国の「株価下支えオペ」、9年前に次ぐ規模か

|グローバル・アイ|覇権の源泉「NATO」離脱を叫ぶトランプの愚|カーラ・ノーロフ

|FROM The New York Times|EV販売台数で独り負け テスラが失う左派の信頼

|少数異見|ファクトチェックより「整理」が有効では?

|ヤバい会社烈伝|理研と小保方晴子 私いなくても不正はあります!|金田信一郎

|知の技法 出世の作法|佐藤流・情報の収集と分析の手法 54|佐藤 優

|経済学者が読み解く 現代社会のリアル|「究極の選択」に直面した際、判断に時間がかかる理由|小井田伸雄

|話題の本|『中国農村の現在「14億分の10億」のリアル』著者 田原史起氏に聞く ほか

|名著は知っている|プロデュース力を磨く

|社会に斬り込む骨太シネマ|『青春』

|シンクタンク 厳選リポート|

|PICK UP 東洋経済ONLINE|

|編集部から|

|次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/19(月) 週刊東洋経済 2026年1月24日号

- 1/26(月) 週刊東洋経済 2026年1月31日・2月7日合併号