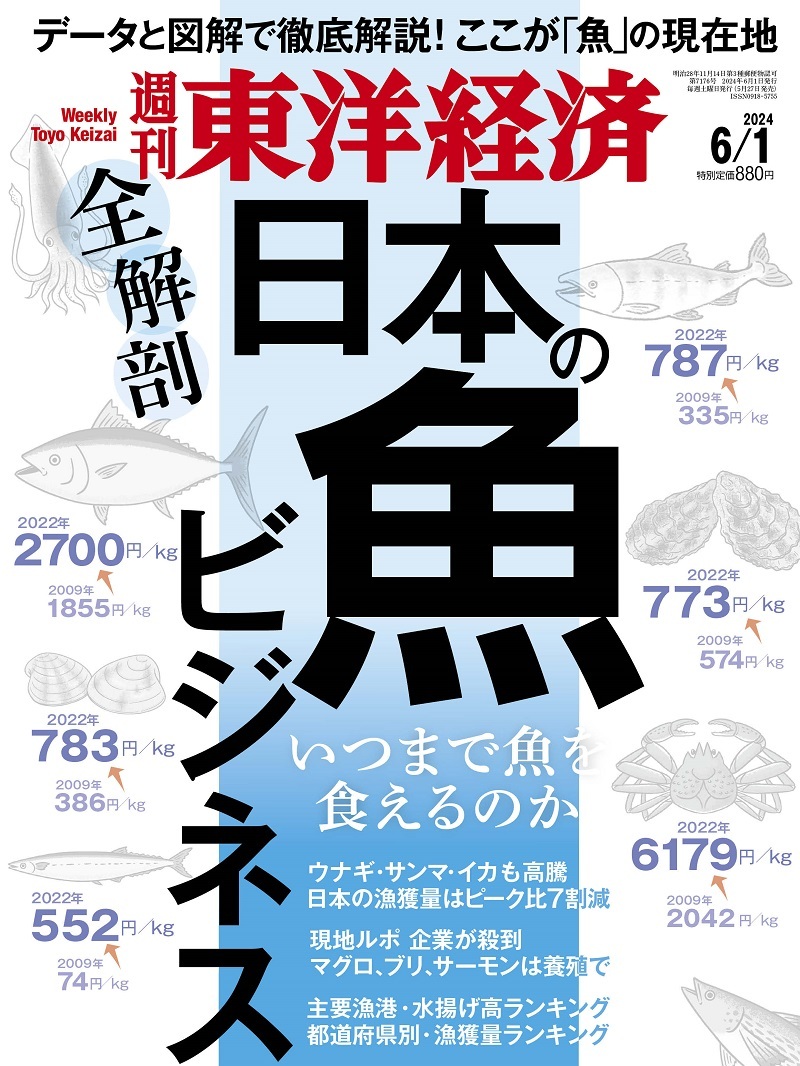

【特集】いつまで魚を食えるのか 全解剖 日本の魚ビジネス

日本の漁業は深刻な危機に陥っています。漁業生産量はピークから7割減、輸入金額も上がって海外に買い負けているのが現状です。魚の獲りすぎを抑え、資源を安定させないと、日本の漁業に未来はありません。われわれは魚をいつまで食べられるのでしょうか。本特集では日本が「漁業大国」から転落した過剰漁獲の深層や、鮮魚店が街から消えた日本の水産流通の激変ぶりを追いました。ウナギやサンマ、ウニなどがもはや高嶺の花になってしまった背景や、日本が誇る養殖技術の可能性と課題にも迫っています。

担当記者より

特集「日本の魚ビジネス」を担当した大野和幸です。元々、それほど魚に関心のなかった私ですが、調べれば調べるほど、今の危機的状況を認識できました。何と言っても注目すべきは魚の激減。日本の漁獲量はピークの1984年の1282万トンから、22年の391万トンまで、7割減も減っています。

理由は複数考えられます。⓵米ソの200カイリ設定で日本が遠洋・沖合漁業から事実上追放された、②地球温暖化によって海水温が上昇し、魚の生態系に影響を与えた、⓷マイワシという固有の魚種が大幅に減った、④中国や台湾などの外国漁船が公海上で乱獲した、⑤漁業就業者そのものが減った、などです。

しかし、最も大きな理由として挙げられるのが、「日本自身」の「乱獲」です。

生物資源というのは、獲りすぎると全体の資源量が減り、逆に獲るのを抑えるとまた資源量が増え出す、とされています。つまり、生物の自然増と釣り合ったペースで漁獲をすることが、持続性のある漁業には欠かせないのです。

そうした中、日本は民主導で、漁業協同組合など各地の漁業者に管理を任せ、事実上の“獲り放題”でした。漁師には「大漁文化」があり、たくさん獲るのはいいこと。もちろん、目先の水揚げ量が、その年の収入にも直結します。一方、ノルウェーなどの漁業先進国は国主導で管理し、資源量をコントロールしてきました。

遅ればせながら、日本も世界に習い、「TAC」(漁業可能量)という枠を魚種ごとに設定し、「この年にこの魚種を獲れるのはここまで」などと抑制する方向を打ち出し、資源管理へと動きました。まだまだですが、一歩は踏み出しています。

そうした漁業政策に加え、みなさんの大好きな主要な魚介類のデータをまとめた「魚大図鑑」、クロマグロやブリ、サーモンの養殖現場を捉えた「現地ルポ」、全国主要漁港の「水揚げ量ランキング」など、さまざまな形で魚を“全解剖”しました。ぜひ手に取ってご覧ください。

担当記者:大野 和幸(おおの かずゆき)

ITや金融、自動車、エネルギーなどの業界を担当し、関連記事を執筆。相続や年金、介護など高齢化社会に関するテーマでも、広く編集を手掛ける。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

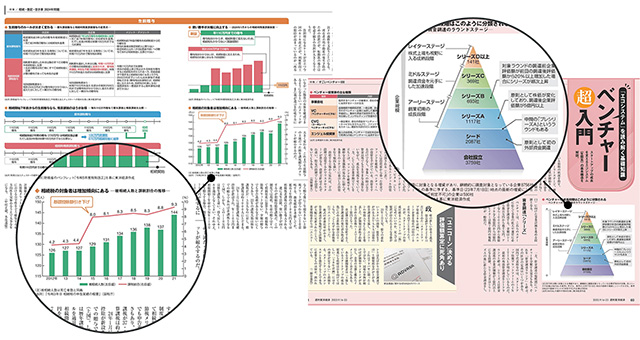

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

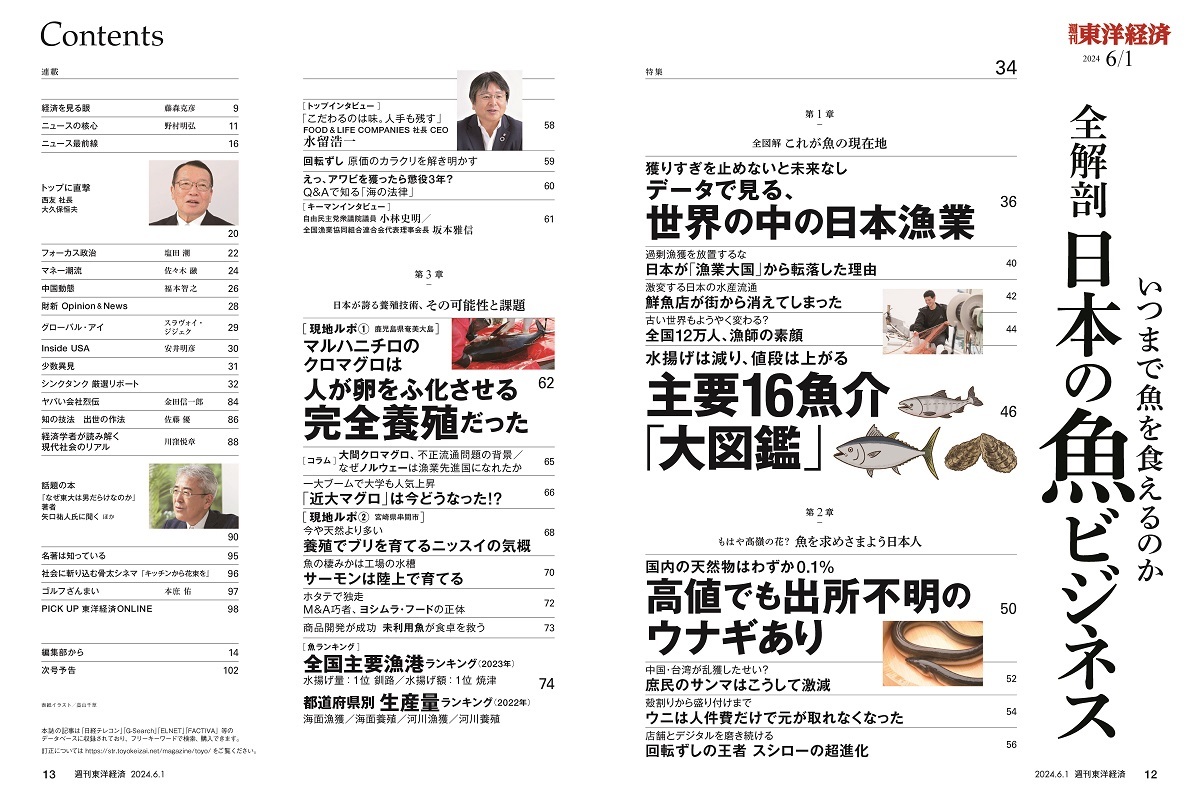

目次

いつまで魚を食えるのか

全解剖 日本の魚ビジネス

第1章

全図解 これが魚の現在地

獲りすぎを止めないと未来なし データで見る、世界の中の日本漁業

過剰漁獲を放置するな 日本が「漁業大国」から転落した理由

激変する日本の水産流通 鮮魚店が街から消えてしまった

古い世界もようやく変わる? 全国12万人、漁師の素顔

水揚げは減り、値段は上がる 主要16魚介「大図鑑」

第2章

もはや高嶺の花? 魚を求めさまよう日本人

国内の天然物はわずか0.1% 高値でも出所不明のウナギあり

中国・台湾が乱獲したせい? 庶民のサンマはこうして激減

殻割りから盛り付けまで ウニは人件費だけで元が取れなくなった

店舗とデジタルを磨き続ける 回転ずしの王者 スシローの超進化

[トップインタビュー]「こだわるのは味。人手も残す」 FOOD&LIFE COMPANIES 社長 CEO 水留浩一

回転ずし 原価のカラクリを解き明かす

えっ、アワビを獲ったら懲役3年? Q&Aで知る「海の法律」

[キーマンインタビュー]

「施策を打てば、漁業者の所得も増やせる」 自由民主党衆議院議員 小林史明

「漁協は漁場に沿った資源管理を担う」 全国漁業協同組合連合会代表理事会長 坂本雅信

第3章

日本が誇る養殖技術、 その可能性と課題

[現地ルポ❶ 鹿児島県奄美大島]マルハニチロのクロマグロは人工ふ化から育った 完全養殖だった

[コラム]大間クロマグロ、不正流通問題の背景/なぜノルウェーは漁業先進国になれたか

一大ブームで大学も人気上昇 「近大マグロ」は今どうなった!?

[現地ルポ❷ 宮崎県串間市]今や天然より多い 養殖でブリを育てるニッスイの気概

魚の棲みかは工場の水槽 サーモンは陸上で育てる

ホタテで独走 M&A巧者、ヨシムラ・フードの正体

商品開発が成功 未利用魚が食卓を救う

[魚ランキング]

全国主要漁港ランキング(2023年)水揚げ量:1位 釧路/水揚げ額:1位 焼津

都道府県別 生産量ランキング(2022年)海面漁獲/海面養殖/河川漁獲/河川養殖

ニュース最前線

ドコモで「サプライズ人事」 新社長が背負う期待と難題

攻め手欠いたブラザー工業 ローランドDG買収を断念

大型資本提携に行き着いた あおぞら銀の高リスク経営

連載

|経済を見る眼|ビジネスケアラーと介護保険の財源確保|藤森克彦

|ニュースの核心|若年世代の年金受給はむしろ充実するという視点|野村明弘

|トップに直撃|西友 社長 大久保恒夫

|フォーカス政治|自民は立憲民主と「大連立」組めるか|塩田 潮

|マネー潮流|二兎を追う「日本」は一兎をも得ず?|佐々木 融

|中国動態|好発進した中国経済の勢いは続くか|福本智之

|財新 Opinion&News|中国EV市場、値下げ競争が止まらぬジレンマ

|グローバル・アイ|ガザ反戦デモの若者が共鳴する「絶望」の実体|スラヴォイ・ジジェク

|Inside USA|政権交代への備え、バイデン政権の規制攻勢|安井明彦

|少数異見|「ボーッとしている」経営者が多すぎる

|シンクタンク 厳選リポート|

|ヤバい会社烈伝|窒息するオフィス 仕事にチャット 不謹慎だろ!|金田信一郎

|知の技法 出世の作法|佐藤流・情報の収集と分析の手法 59|佐藤 優

|経済学者が読み解く 現代社会のリアル|データから見るサプライチェーンの強靱化|川窪悦章

|話題の本|『なぜ東大は男だらけなのか』著者 矢口祐人氏に聞く ほか

|名著は知っている|『反穀物の人類史』[上編]

|社会に斬り込む骨太シネマ|『キッチンから花束を』

|ゴルフざんまい|本庶佑流ゴルフがうまくなる方法|本庶 佑

|PICK UP 東洋経済ONLINE|

|編集部から|

|次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/26(月) 週刊東洋経済 2026年1月31日・2月7日合併号

訂正情報

| 56ページ | ■回転ずしの王者 スシローの超進化 FOOD & LIFE COMPANIESの2024年9月期の中間決算 <誤> 売上高は1759億円(前年同期比22.8%増)、営業利益は123億円(同135%増)と、ともに過去最高をたたき出した。 ↓ <正> 売上高は1759億円(前年同期比22.8%増)、営業利益は123億円(同135%増)で、過去最高に近い水準だ。 |