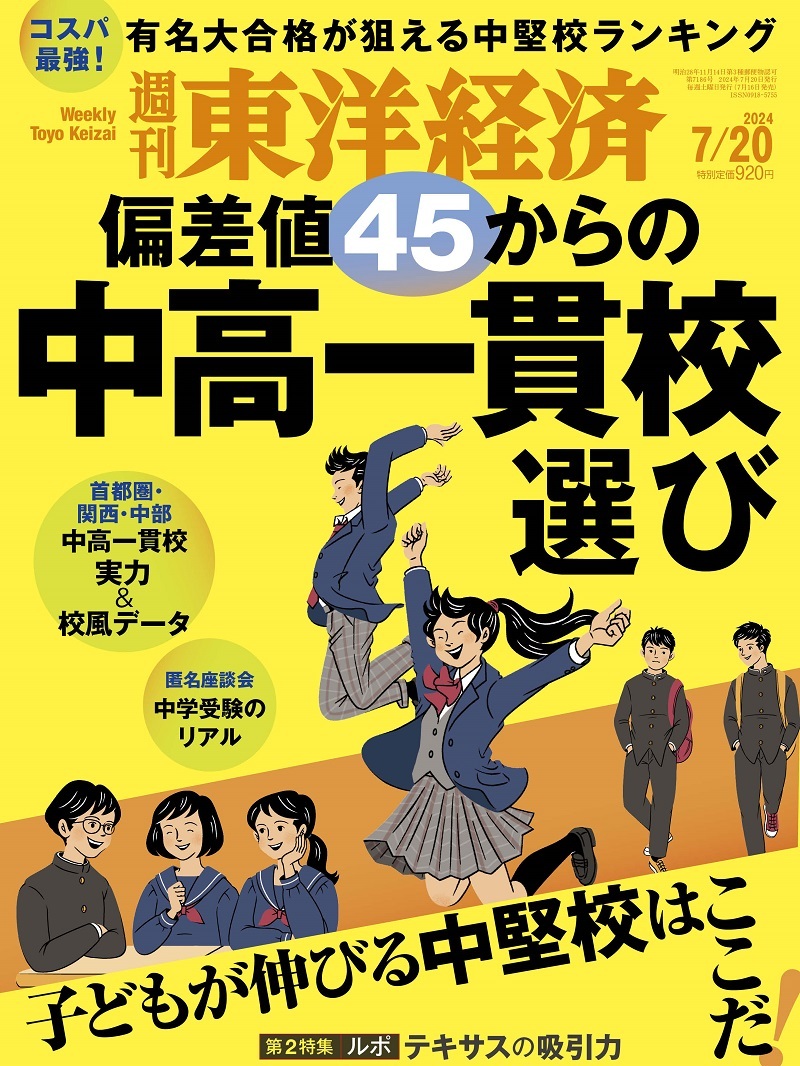

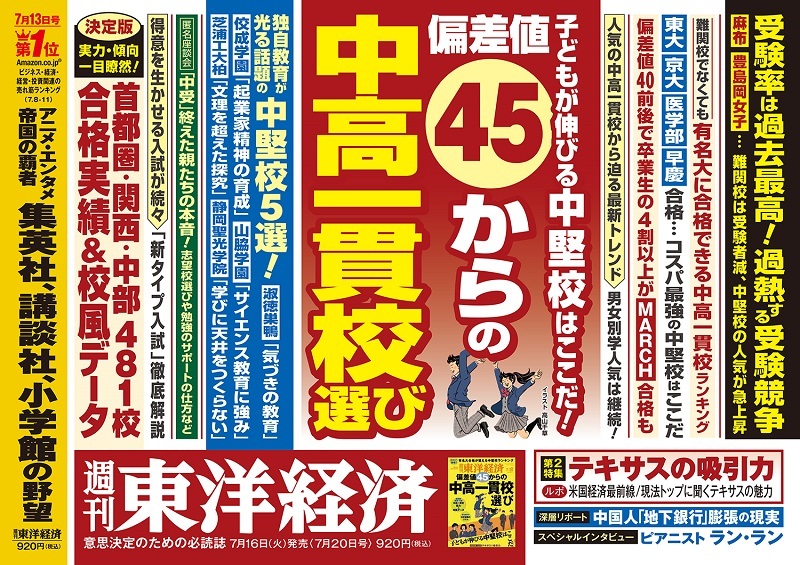

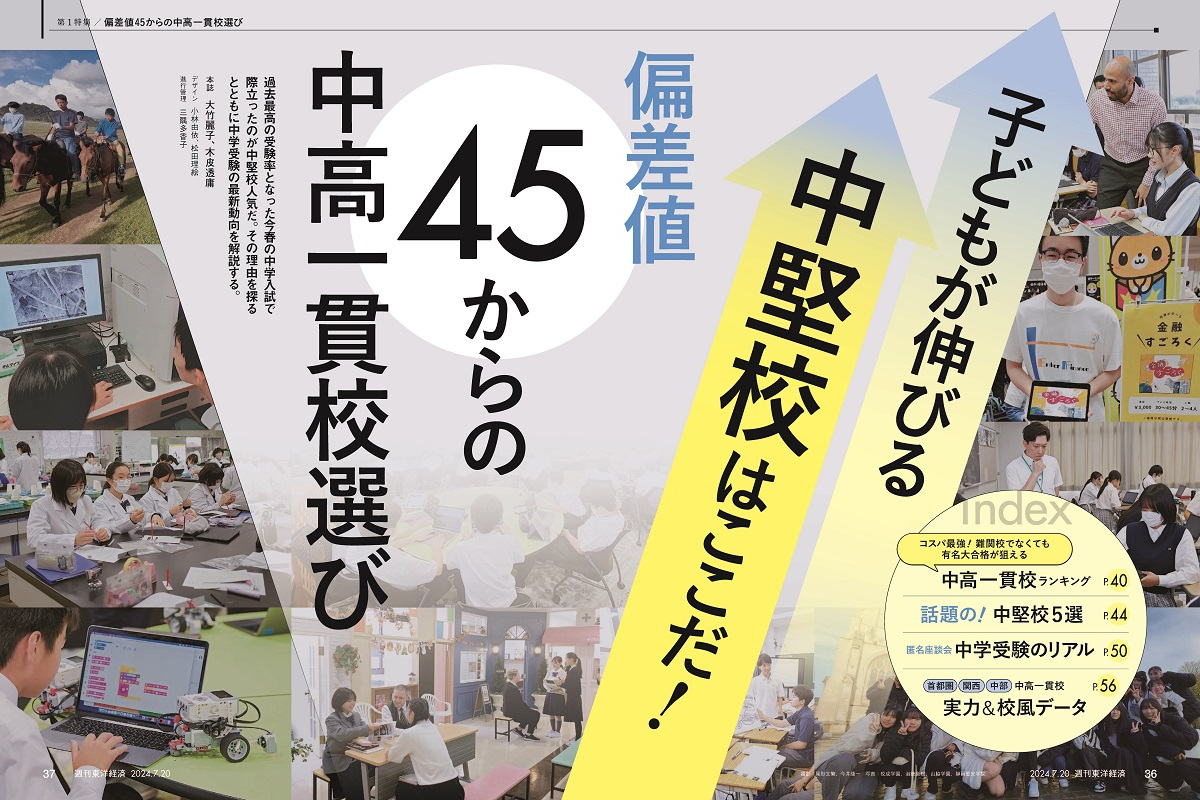

【第1特集】子どもが伸びる中堅校はここだ! 偏差値45からの中高一貫校選び

今春の中学入試は過去最高の受験率となりましたが、とくに目立ったのが中堅の中高一貫校人気です。本特集では中堅校が志望者数を伸ばしている理由を探るとともに、多様化する入試形態など中学受験の最新動向を解説。また、特色ある教育を行う中堅校の紹介のほか、難関校でなくても有名大学合格が目指せる“コスパ最強”中高一貫校ランキングや、首都圏・関西・中部481校の実力&校風データも掲載しています。【第2特集】ルポ 米国経済の最前線 テキサスの吸引力

製造業回帰とエネルギー業界の転換が起爆剤に。対米投資の中心地で起きている変化に迫った。

担当記者より

特集「偏差値45からの中高一貫校選び」を担当した木皮透庸です。3大都市圏を中心に「中学受験熱」は高まる一方ですが、今回は近年人気を集めている中堅校(偏差値45前後~60未満)にフォーカスを絞りました。

話題の学校を取材すると、各校は子どもたちの「得意」を伸ばそうと、理数教育やグローバル教育、探究学習などで工夫を凝らしており、なるほどと思わせるものがありました。今回の特集では、「難関校でなくても有名校に合格できる中高一貫校ランキング」も作成し、「偏差値40前後でも卒業生の4割以上がMARCHに合格」など従来はなかなか見ることのなかったデータを可視化しています。

また、東洋経済オンラインのメルマガ読者にアンケートへの回答をお願いし、お子さんが中堅校に進学した保護者で取材OKの方5人にお話を伺いました。中受の道のりは各家庭さまざまで、まさに波乱万丈なエピソードばかり。進学先が第1志望校でなくてもお子さんが学校生活を満喫していると、保護者の方が嬉しそうに話しているのが印象的でした。

保護者の皆さんが口を揃えていたのは、「進学先の偏差値にあまりこだわりすぎないほうがいい」ということ。「6年間を過ごす場として校風や教育内容、クラブ活動などが子どもに合っているかのほうがより大事」「実社会に出ると偏差値以外の要素に左右されることが多い」とも。思いのほか、偏差値に対して冷静なことが驚きでした。

ただ、アンケートの結果を見る限り、中堅校にお子さんが進学した家庭でも、小4から通塾させて小6の塾代に100万円以上かけていたケースも珍しくありません。小6から中堅校を狙うような「ゆる受験」はまださほど広がっていませんが、偏差値で無理をせず、子どもに合った中堅校を選ぶ家庭が増えつつあることは間違いなさそうです。

そもそも中学受験をするか、しないかの選択で悩む家庭も多いと思います。どんな道を選ぶにしても、最後は本人次第の面があるのが教育の難しさと醍醐味と言えます。2児の父である当事者としても悩みは尽きません。小学生のお子さんがいる家庭にとって本特集が何かのヒントになることを願ってやみません。是非、お手にとってご覧ください。

担当記者:木皮 透庸(きがわ ゆきのぶ)

1980年茨城県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修了。NHKなどを経て、2014年東洋経済新報社に入社。自動車業界や物流業界の担当を経て、2022年10月から東洋経済編集部でニュースや特集の編集を担当。2024年7月から週刊東洋経済副編集長。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

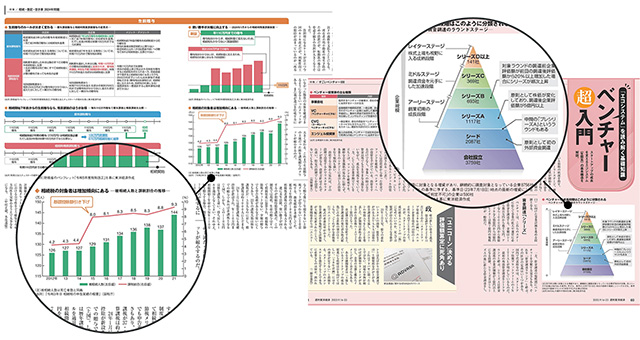

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

目次

子どもが伸びる中堅校はここだ!

偏差値45からの中高一貫校選び

受験率は過去最高! 受験競争は激化へ

難関校人気は下火、中堅校が大躍進

難関校でなくても有名大合格が目指せる

コスパ最強! 中高一貫校ランキング

首都圏で話題の学校は?

人気の中高一貫校から読み解く最新トレンド

[図解]東京、神奈川、千葉、埼玉の受験者増加校一覧

最新版! 独自教育が光る中堅校5選

淑徳巣鴨/佼成学園/山脇学園/芝浦工大柏/静岡聖光学院

[インタビュー]『中学受験をして本当によかったのか?』 著者 小山美香

「中学受験は人生の通過点にすぎない」

先輩保護者のアドバイスが満載 匿名座談会 中学受験のリアル

難関校から中堅校まで入試形態が多様化 「得意を生かせる新入試」を上手に選べ 北 一成

「大学訪問」や「探究活動」も進化 高大連携で中堅校の教育が充実 井上 修

決定版! 首都圏 関西 中部 481校 実力&校風データ

偏差値/学力伸長度/主要大学合格者数/学習塾が薦める項目別ポイント ほか

第2特集

ルポ 米国経済の最前線 テキサスの吸引力

多様性やESGへの対抗軸に 「反リベラル」の受け皿目指す テキサス証券取引所の挑戦

[インタビュー]現地法人トップに聞く テキサス州の魅力

・「まれに見る化学産業の集積地」 米国三菱重工業社長 石川隆次郎

・「資源開発、再エネ双方に商機」 東京ガスアメリカ社長 犬飼 朗

深層リポート

「不動産爆買い」 の裏にある資金循環の謎を解明

中国人「地下銀行」膨張の現実 舛友雄大

スペシャルインタビュー

ピアニスト ラン・ラン

「自分自身に飽きないように それがいちばん大事なことだ」

ニュース最前線

BNPLで目立つ業績不振 ペイディも実態は赤字か

裏金で海自隊員へ金品供与 川崎重工の防衛事業に冷水

物言う株主が相次ぎ登場 揺れる老舗アパレルの苦悩

連載

|経済を見る眼|日本人は少子化への幻想を捨てるべきだ|小峰隆夫

|ニュースの核心|韓国の「独自核武装」論の広がりをどうみるか|福田恵介

|トップに直撃|GEヘルスケア・テクノロジーズ CEO ピーター・J・アルドゥイーニ

|フォーカス政治|「ポスト岸田」目指す動きが本格化|歳川隆雄

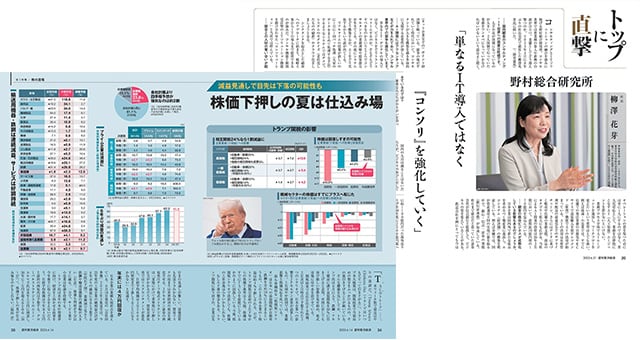

|マネー潮流|「反現状」に身構えるマーケット|中空麻奈

|中国動態|中国で「無人タクシー」運用が本格化|田中信彦

|財新 Opinion&News|欧州港に中国製EV滞留、独補助金終了が痛手

|グローバル・アイ|AIで加速する認知戦、受け身の対策はNG|ユーリ・バイラクターリ

|FROM The New York Times|人間との関わりが実は重要 見直される「ネコの社交性」

|少数異見|女性社長が増えないのは社外取に流れるから

|シンクタンク 厳選リポート|

|ヤバい会社烈伝|静岡県知事とリニア計画 えーと岸田首相、 大阪開通って本気?|金田信一郎

|知の技法 出世の作法|佐藤流・情報の収集と分析の手法 66|佐藤 優

|経済学者が読み解く 現代社会のリアル|不合理性が解決する? 公共財の行動経済学|熊代和樹

|話題の本|『死なないノウハウ 独り身の「金欠」から「散骨」まで』 著者 雨宮処凛氏に聞く ほか

|名著は知っている|『源氏物語』[中編]

|社会に斬り込む骨太シネマ|『方舟にのって~イエスの方舟45年目の真実~』

|PICK UP 東洋経済ONLINE|

|編集部から|

|次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/19(月) 週刊東洋経済 2026年1月24日号

訂正情報

| 47ページ | ■「芝浦工大柏」に記載された記事 4段目の9~22行を以下のように訂正致します。 探究の成果は校内外で発表する機会も多い。高校生国際シンポジウムで最優秀賞(数学・物理部門)を「自己共振振り子の成立条件の解明」で受賞した男子生徒は今春、東京大学文科1類に進学した。日本の現状を憂い、官僚を目指すという。探究で能力を伸ばした生徒は文系・理系の壁も軽々と越えていく証左だ。 |