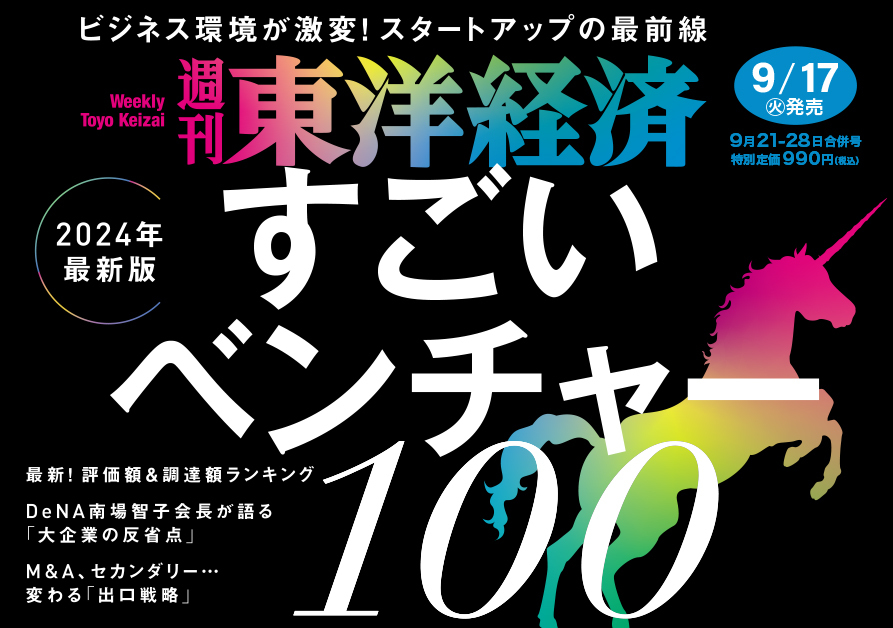

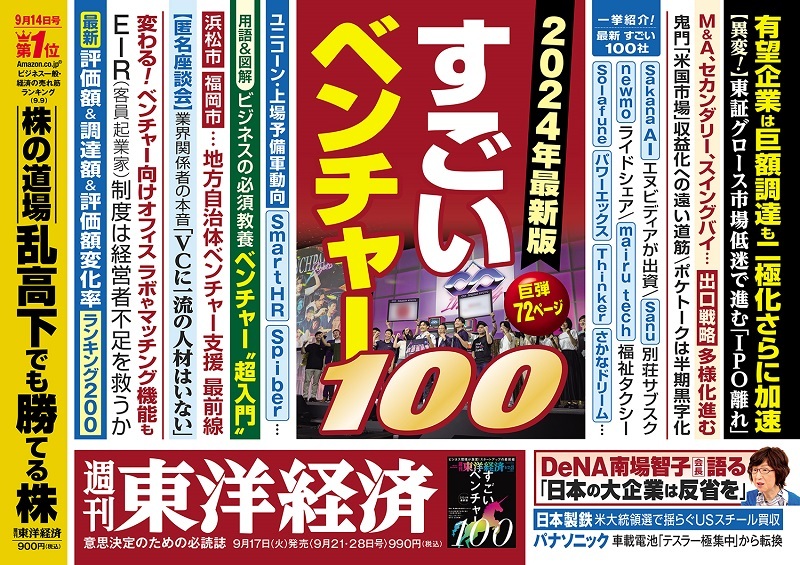

【特集】すごいベンチャー100 2024年最新版

AIなどディープテック領域で大型資金調達が相次ぐ一方、成熟ベンチャーの調達環境は悪化しており「優勝劣敗」が鮮明になっています。本特集では、活況と選別が混在する新時代に突入した環境激変下のベンチャー業界を徹底的に取材しました。伸び盛りのスタートアップ企業がわかる評価額・調達額の最新ランキングのほか、AIや半導体、フード・農業、金融などの注目業界から厳選した未来のユニコーン候補100社を紹介します。

担当記者より

特集「すごいベンチャー100 2024年最新版」を担当した木皮透庸です。

恒例の特集も今年で9年目。今回も、社会にインパクトを与えるポテンシャルがあり、「面白いこと」に取り組んでいるスタートアップを100社選びました。実感するのは、昨年以上にディープテックと呼ばれる研究開発型企業の存在感が高まっていることです。米半導体大手エヌビディアの出資で話題となった生成AI開発のSakana AIも取り上げています。大学発や地方発のスタートアップの掲載も増えました。

国内のスタートアップは2万社を超えて裾野が拡大する一方で、特に成熟期の資金調達は厳しい状態が続いています。100億円規模の大型資金調達を実現しIPO(新規株式公開)の時期を窺う企業もある中、投資を受けたファンドの満期償還への対応で苦慮しているところも少なくありません。十分な成長ができていないのに上場した結果、その後の資金調達が厳しくなり成長が行き詰まる「小粒上場」の問題も指摘されています。

スタートアップの成長加速に向け、より重要になってきているイグジット(出口戦略)や資金調達。本特集ではスタートアップが売り手や買い手となるM&A(合併・買収)、未上場株のセカンダリー(2次取引)についても手厚く取材しました。

また、ディー・エヌ・エー(DeNA)の南場智子会長(経団連副会長)にもインタビュー。

南場会長は自ら立ち上げたVC(ベンチャーキャピタル)で起業家の支援や育成に取り組んでいます。日本のスタートアップエコシステムをどう活性化するか、そのカギを聞きました。大企業の経営者に反省を迫る部分は必読です。

このほか、ユニコーンや上場予備軍の最新動向、200社をカバーした評価額・調達額・評価額変化率のランキング、自治体のベンチャー支援、業界関係者による匿名座談会も掲載しました。

日本でも今やすっかり市民権を得たスタートアップ。その動きから日本社会の針路が見えてきます。スタートアップの関係者はもちろんのこと、そうでない方にもぜひお手に取っていただきたいです。

担当記者:木皮透庸(きがわ ゆきのぶ)

1980年茨城県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。NHKなどを経て、2014年東洋経済新報社に入社。自動車業界や物流業界の担当を経て、2022年から東洋経済編集部でニュースの取材や特集の編集を担当。2024年7月から週刊東洋経済副編集長。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

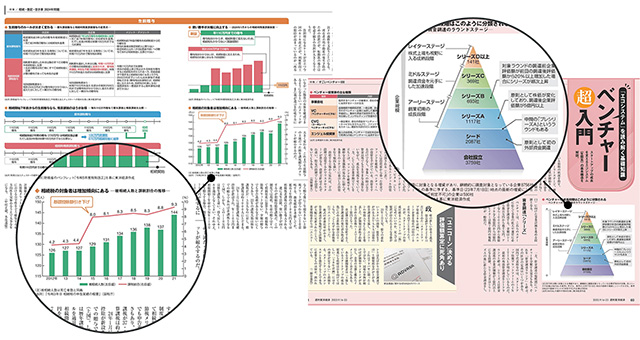

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

目次

2024年最新版 すごいベンチャー100

[図解]活況と選別が混在する新時代に突入!!

IPOだけではない 多様化進む出口戦略

グロース市場浮上の足かせに バブルの反動で相次ぐ上場前株価割れIPO

100億円規模の資金調達で成長加速 ユニコーン&大型上場予備軍 最新動向

ビジネスパーソンの必須教養 ベンチャー超入門

[インタビュー]「世界にインパクト与えるベンチャー輩出へ 挑戦する環境を整えていく」

ディー・エヌ・エー会長、デライト・ベンチャーズマネージングパートナー 南場智子

[インタビュー]ベンチャーの成長 どう加速するか

経済産業省イノベーション・環境局スタートアップ推進室 総括企画調整官 南 知果

FIRST CVC代表 山田一慶

GENDA CSO 羽原康平

[匿名座談会]ビジネス環境は激変 どうやって生き残る?

ポケトークは初の四半期黒字を達成 「鬼門」の米国市場 収益化への遠い道筋

起業志望者にもVCにもメリット 「EIR」は経営者難を救うか

評価額&調達額 スタートアップ 最新ランキング200

評価額ランキング100/調達額ランキング50/評価額変化率ランキング50

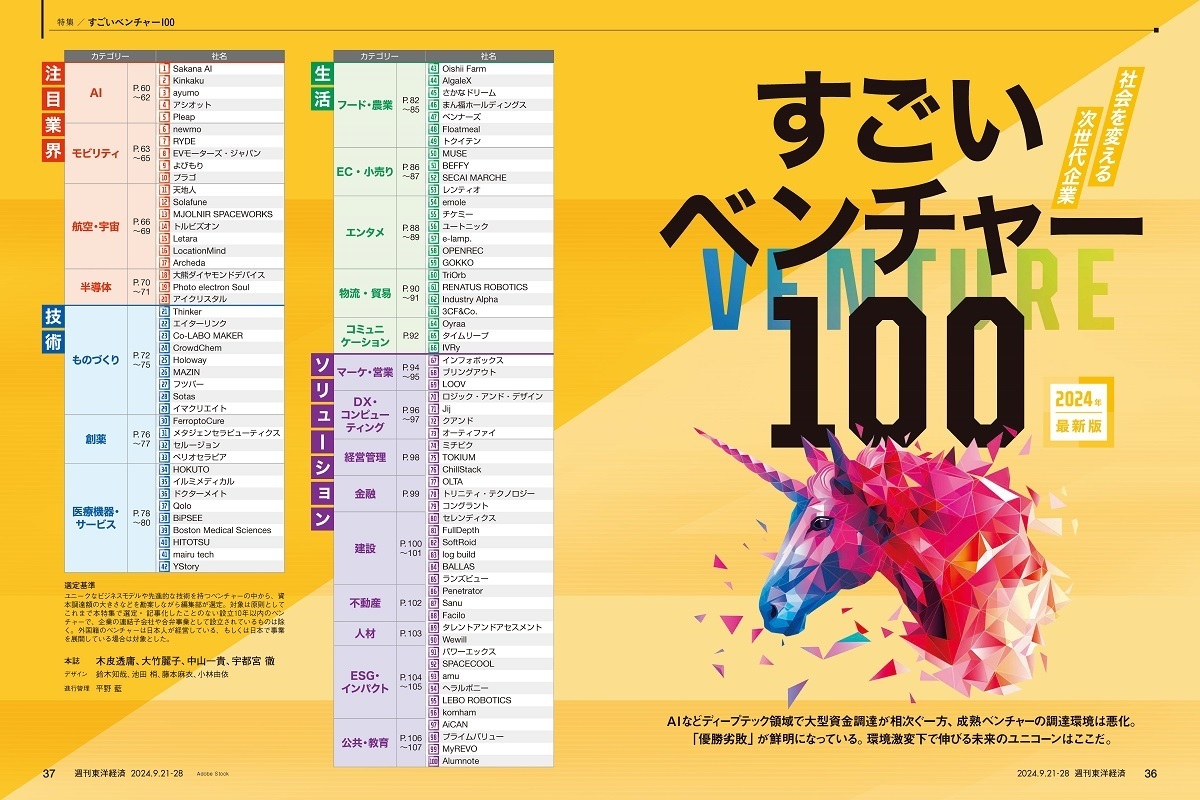

厳選! 2024年版 すごいベンチャー100社

■注目業界

□AI

Sakana AI/Kinkaku/ ayumo/アシオット/Pleap

□モビリティ

newmo/RYDE/EVモーターズ・ジャパン/よびもり/プラゴ

□航空・宇宙

天地人/Solafune/MJOLNIR SPACEWORKS/トルビズオン/Letara/LocationMind/Archeda

□半導体

大熊ダイヤモンドデバイス/Photo electron Soul/アイクリスタル

■技術

□ものづくり

Thinker/エイターリンク/ Co-LABO MAKER/ CrowdChem/Holoway/MAZIN/フツパー/ Sotas/イマクリエイト

□創薬

FerroptoCure/メタジェンセラピューティクス/セルージョン/ペリオセラピア

□医療機器・サービス

HOKUTO/イルミメディカル/ドクターメイト/Qolo/BiPSEE/Boston Medical Sciences/HITOTSU/mairu tech/YStory

・ベンチャー向けオフィス最前線

■生活

□フード・農業

Oishii Farm/AlgaleX/ さかなドリーム/まん福ホールディングス/ ベンナーズ/Floatmeal/トクイテン

□EC・小売り

MUSE/BEFFY/SECAI MARCHE/レンティオ

□エンタメ

emole/チケミー/ユートニック/e-lamp./OPENREC/GOKKO

□物流・貿易

TriOrb/RENATUS ROBOTICS/Industry Alpha/3CF&Co.

□コミュニケーション

Oyraa/タイムリープ/IVRy

・自治体ベンチャー支援の最前線

■ソリューション

□マーケ・営業

インフォボックス/ブリングアウト/LOOV

□DX・コンピューティング

ロジック・アンド・デザイン/Jij/クアンド/オーティファイ

□経営管理

ミチビク/TOKIUM/ChillStack

□金融

OLTA/トリニティ・テクノロジー/コングラント

□建設

セレンディクス/FullDepth/SoftRoid/log build/BALLAS/ランズビュー

□不動産

Penetrator/Sanu/Facilo

□人材

タレントアンドアセスメント/Wewill

□ESG・インパクト

パワーエックス/SPACECOOL/amu/ヘラルボニー/LEBO ROBOTICS/komham

□公共・教育

AiCAN/プライムバリュー/MyREVO/Alumnote

NEWS&TOPICS最前線

米大統領選に巻き込まれる 日鉄のUSスチール買収劇

パナソニックの車載電池 「テスラ一極体制」から転換

好決算でも株価が下落 エヌビディアをめぐる不安

連載

|経済を見る眼|新政権はポストデフレ期政策へ転換せよ|小峰隆夫

|ニュースの核心|LPガス「あしき商慣行」是正への道のり|岡田広行

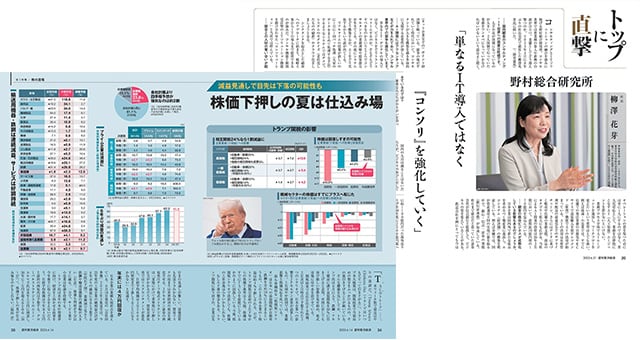

|トップに直撃|CBRE 日本法人 社長 辻 貴史

|フォーカス政治|岸田政権が国民に不人気だった真因|飯尾 潤

|マネー潮流|市場で米国利下げ期待が大きい背景|佐々木 融

|中国動態|中国の黒字縮小「不自然さ」の根源|梶谷 懐

|財新 Opinion&News|シャオミが初めて明かすEV事業の成績表

|グローバル・アイ|「盗人に鍵」と同じ「テック企業のAI規制関与」|ペーター・キルヒシュラーガー

|FROM The New York Times|さらば、サンフランシスコ 旧ツイッターが残した荒廃

|少数異見|経済記者はいつの時代を生きている?

|シンクタンク 厳選リポート|

|ヤバい会社烈伝|ヒルトンとマリオット ホテル選びって 性格が出るでえ|金田信一郎

|知の技法 出世の作法|佐藤流・情報の収集と分析の手法 74|佐藤 優

|経済学者が読み解く 現代社会のリアル|日本で行われる検診・健診 その深刻な問題とは何か|井伊雅子

|話題の本|『「反・東大」の思想史』著者 尾原宏之氏に聞く ほか

|名著は知っている|

|社会に斬り込む骨太シネマ| 『ぼくが生きてる、ふたつの世界』

|PICK UP 東洋経済ONLINE|

|編集部から|

|次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/26(月) 週刊東洋経済 2026年1月31日・2月7日合併号