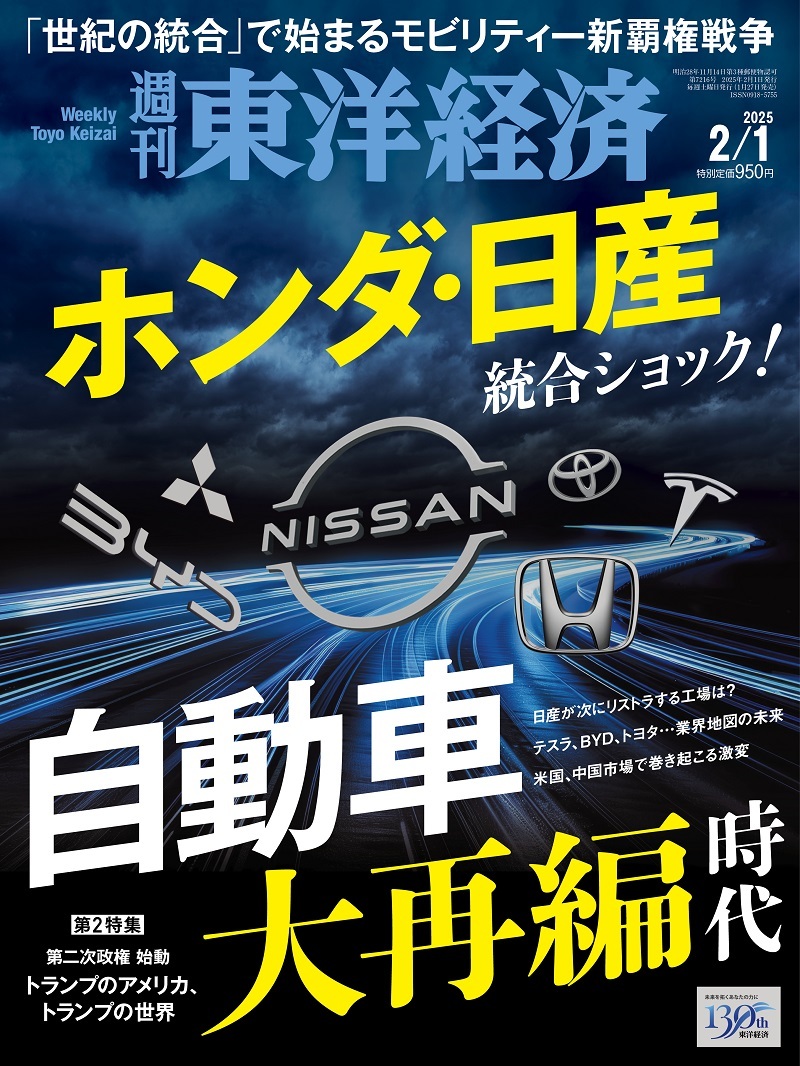

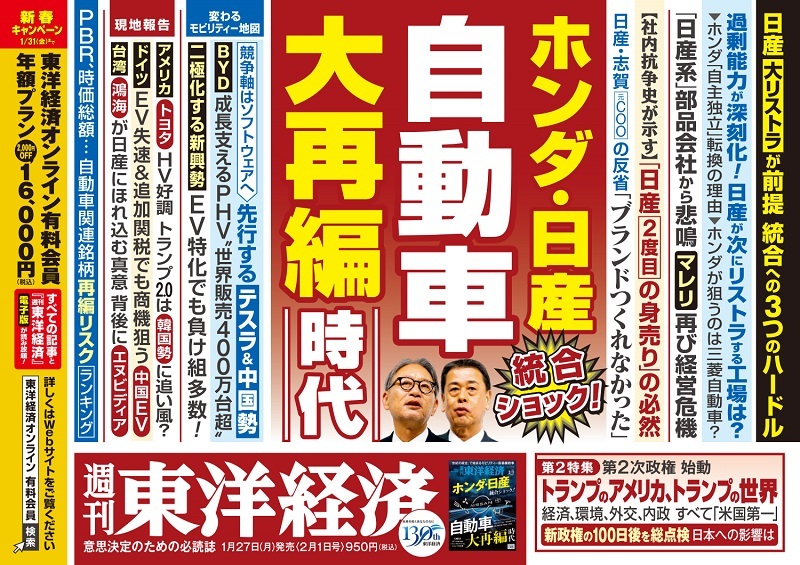

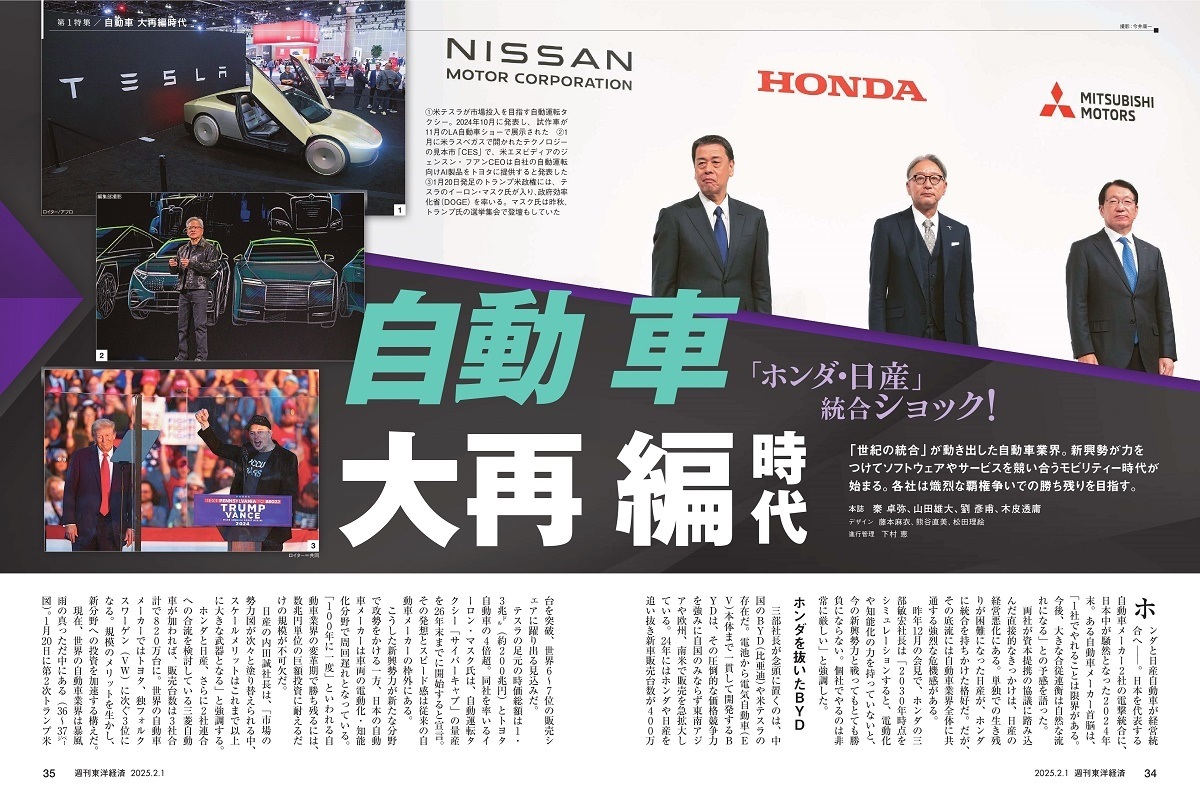

【第1特集】ホンダ・日産統合ショック! 自動車大再編時代

ホンダと日産自動車という「世紀の統合」が動き出した自動車業界。新興勢が力をつけてソフトウェアやサービスを競い合うモビリティー時代が始まりました。各社は熾烈な覇権争いでの勝ち残りを目指しています。本特集では、日産が2度目の身売りを決断した背景、ホンダが自主独立を転換する理由などの経営統合の舞台裏を描き、両社の歴史的統合が本当に成立するのかを探ります。また、EV新興勢の淘汰が起きる中、今後の自動車業界の勢力図を見通しました。【第2特集】トランプのアメリカ、トランプの世界

世界が固唾をのむ中、米国で第2次トランプ政権が発足した。100日後には何が起きているのか。

担当記者より

特集「自動車大再編時代」を担当した木皮透庸です。

元々は日産自動車単独の特集を予定していましたが、昨年末に突然、日産とホンダが経営統合協議入りを発表。特集の構成を大きく見直すことになりました。

特集の作り手としては、ホンダと日産の今回の動きは、自動車業界における「大再編時代の序章」に過ぎないと考えます。今後は車の販売後にソフトウェアやサービスでどう稼ぐかに競争軸がシフトしていくとの見方が業界では強まっています。この領域はテスラや中国勢が得意とするところ。車両売り切り型のビジネスモデルからの脱却を目指して、既存の自動車メーカーがAIやITなど異業種のプレイヤーをも巻き込んだ合従連衡に打って出る可能性も高まっています。

その中でホンダと日産の双方が統合に活路を見出す背景や、統合に向けた課題を精緻に分析しました。統合の大前提は、日産による生産能力100万台と従業員9000人を削減するリストラ策の実施です。ただ、日産がリストラを行うにしても、米国や中国、東南アジアといった主力市場や主力商品ではホンダとの重なりも大きく、経営のメリットを引き出すためには、戦略の大胆な組み換えが必須となります。そうした幾重ものハードルを踏まえると、統合の実現は正直「五分五分」の厳しい状況にあることを誌面では伝えています。

特集では、ホンダが三菱自動車に関心を寄せる事情や、マレリを筆頭に日産を主要顧客とするサプライヤーの苦境、日産を長く取材してきたジャーナリストの井上久男氏による「社内抗争の歴史」、トランプ政権復活に対するマツダやSUBARUの懸念などの記事も盛り込みました。中国の新興EVメーカーで進む「2極化」についても紙幅を割いています。

住宅を除くと最も高額な消費財と言われる自動車。その世界シェア3割を握るのが日本車です。製造業の雄として日本経済を牽引してきました。競争のルールや相手も変わる中で今後もその存在感を保ち続けることができるのか。「ホンダ・日産」の経営統合協議の行方も含め、我々は今後も業界の動きを追いかけていきます。自動車業界の関係者はもちろんのこと、そうでない方にもぜひお手に取っていただきたいです。

担当記者:木皮透庸(きがわ ゆきのぶ)

1980年茨城県生まれ。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。NHKなどを経て、2014年東洋経済新報社に入社。自動車業界や物流業界の担当を経て、2022年から東洋経済編集部でニュースの取材や特集の編集を担当。2024年7月から週刊東洋経済副編集長。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

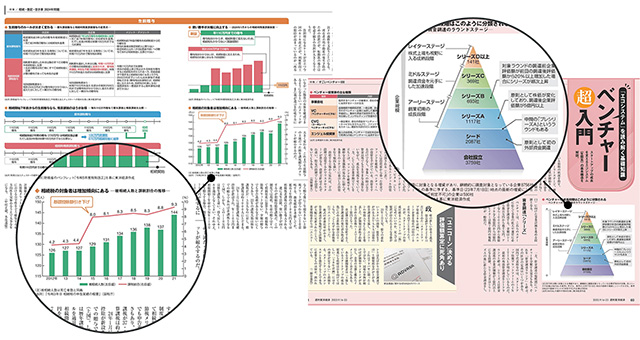

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

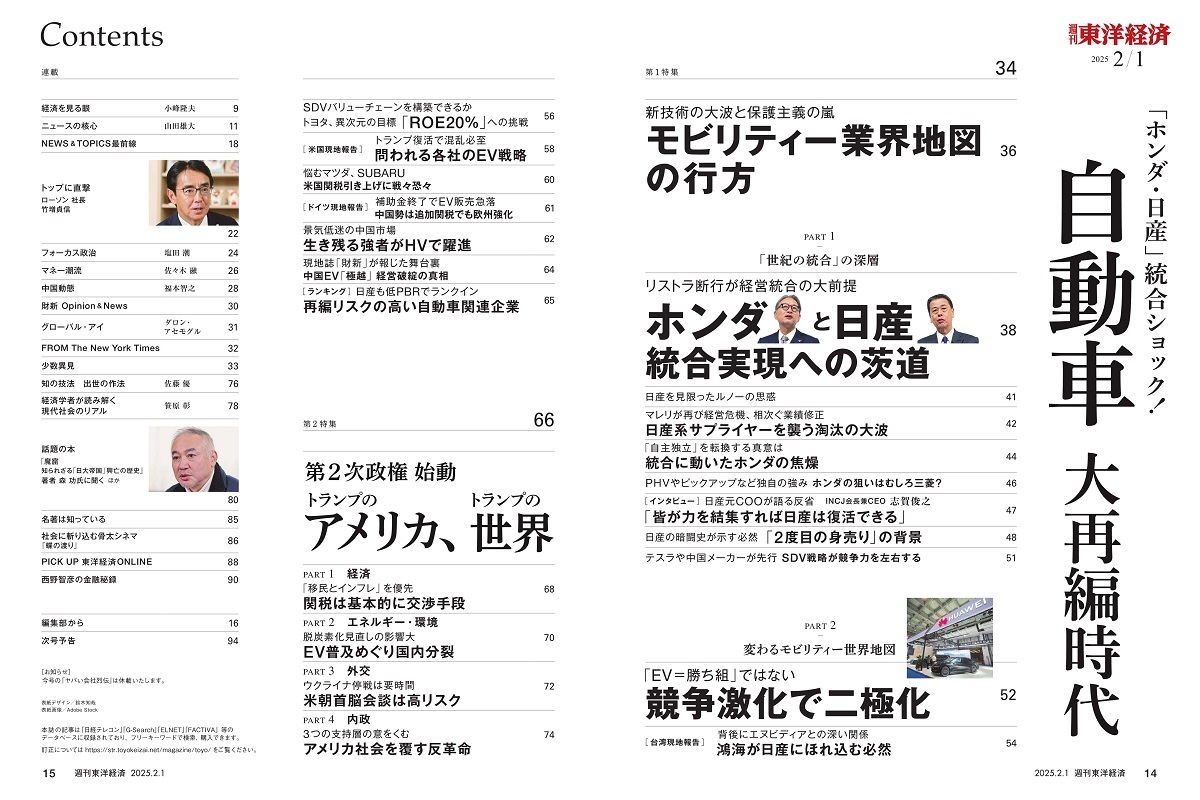

目次

「ホンダ・日産」統合ショック!

自動車 大再編時代

新技術の大波と保護主義の嵐 モビリティー業界地図の行方

PART1

「世紀の統合」の深層

リストラ断行が経営統合の大前提 ホンダと日産 統合実現への茨道

日産を見限ったルノーの思惑

マレリが再び経営危機、相次ぐ業績修正 日産系サプライヤーを襲う淘汰の大波

「自主独立」を転換する真意は 統合に動いたホンダの焦燥

PHVやピックアップなど独自の強み ホンダの狙いはむしろ三菱?

[インタビュー]日産元COOが語る反省

INCJ会長兼CEO 志賀俊之 「皆が力を結集すれば日産は復活できる」

日産の暗闘史が示す必然 「2度目の身売り」の背景

テスラや中国メーカーが先行 SDV戦略が競争力を左右する

PART2

変わるモビリティー世界地図

「EV=勝ち組」ではない 競争激化で二極化

[台湾現地報告]背後にエヌビディアとの深い関係 鴻海が日産にほれ込む必然

SDVバリューチェーンを構築できるか トヨタ、異次元の目標 「ROE20%」への挑戦

[米国現地報告]トランプ復活で混乱必至 問われる各社のEV戦略

悩むマツダ、SUBARU 米国関税引き上げに戦々恐々

[ドイツ現地報告]補助金終了でEV販売急落 中国勢は追加関税でも欧州強化

景気低迷の中国市場 生き残る強者がHVで躍進

現地誌「財新」が報じた舞台裏 中国EV「極越」 経営破綻の真相

[ランキング]日産も低PBRでランクイン 再編リスクの高い自動車関連企業

第2特集

第2次政権 始動

トランプのアメリカ、トランプの世界

PART1 経済

「移民とインフレ」を優先 関税は基本的に交渉手段

PART2 エネルギー・環境

脱炭素化見直しの影響大 EV普及めぐり国内分裂

PART3 外交

ウクライナ停戦は要時間 米朝首脳会談は高リスク

PART4 内政

3つの支持層の意をくむ アメリカ社会を覆す反革命

NEWS&TOPICS最前線

JALパイロット飲酒問題 「運航再考」の警告届かず

MIXI子会社で不祥事 生かされなかった教訓

「チョコレートは明治」 カカオ高で究極の選択

連載

|経済を見る眼|自治体向け交付金「倍増」の賢い使い方|

|ニュースの核心|米工場計画を中止、

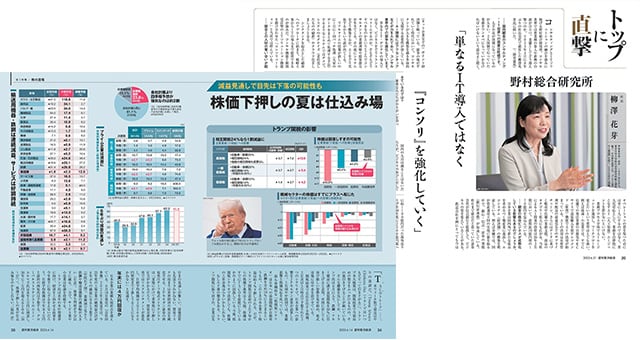

|トップに直撃|ローソン 社長 竹増貞信

|フォーカス政治|石破流政治実現へ学ぶべき「小泉流」|塩田 潮

|マネー潮流|「本当の円売り」が始まる条件は何か|佐々木 融

|中国動態|銀行の収益力が金融緩和の足かせに|福本智之

|財新 Opinion&News|中国自動車市場の半分が「EV・PHV」に

|グローバル・アイ|

|FROM The New York Times|従業員解雇と「反DEI」 トランプにすり寄るメタ

|少数異見|企業は投資家に「ときめき」を与えているか

|知の技法 出世の作法|佐藤流・情報の収集と分析の手法 90|佐藤 優

|経済学者が読み解く 現代社会のリアル|

|話題の本|『魔窟 知られざる「日大帝国」興亡の歴史』著者 森 功氏に聞く ほか

|名著は知っている|『侍女の物語』[上編]

|社会に斬り込む骨太シネマ|『蝶の渡り』

|PICK UP 東洋経済ONLINE|

|西野智彦の金融秘録|宮澤喜一と公的資金③

|編集部から|

|次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/19(月) 週刊東洋経済 2026年1月24日号