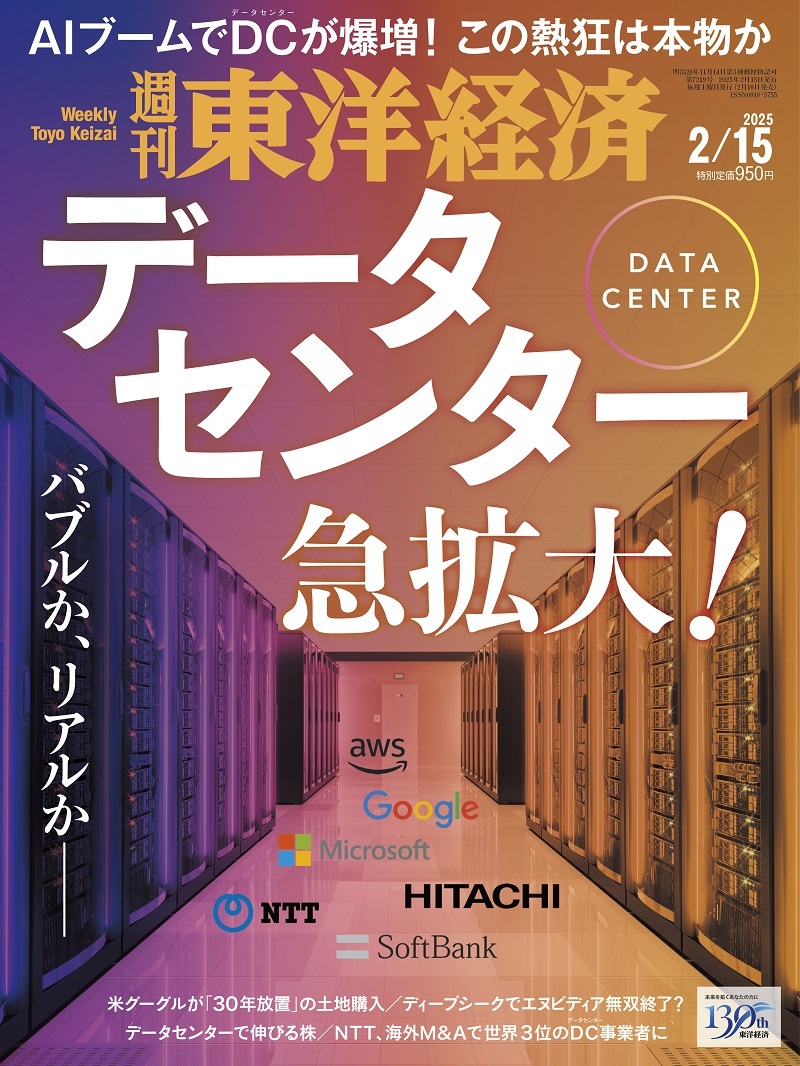

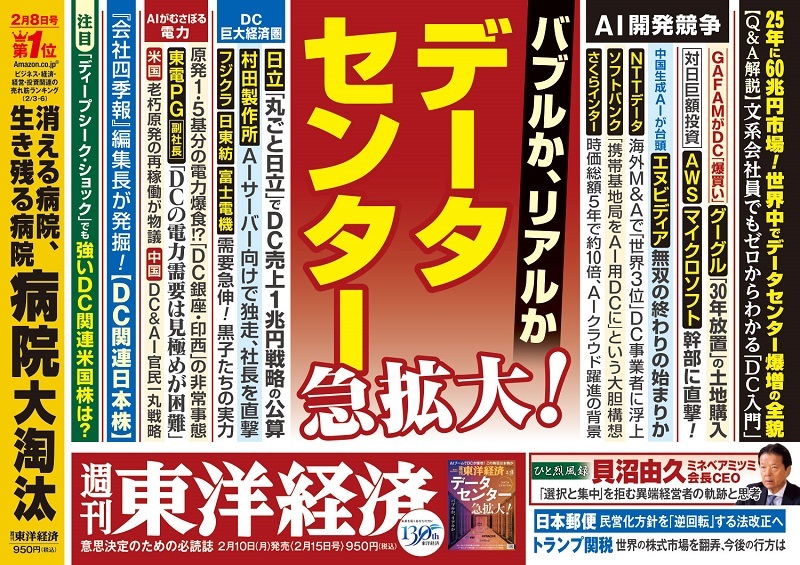

【特集】データセンター急拡大!

データセンター(DC)が世界で爆発的に増加しています。日本でも巨大なDCが次々に新設され、電力や不動産、電子部品、素材といった幅広い業界に恩恵が広がってきました。はたしてこの熱狂は本物なのでしょうか。本特集では、クラウドやAIの普及を背景に拡大を続けるDC経済圏の全貌を探ったほか、日立製作所や村田製作所など関連需要の取り込みに力を入れる企業の戦略を紹介。また、そもそもDCとはどういうものかについて、わかりやすく解説しています。

担当記者より

「データセンター急拡大」を担当した印南志帆です。ここ数週間、グローバルで生成AI(人工知能)に関するビッグニュースが続々とでてきています。直近では、2月3日にソフトバンクグループと米オープンAIが合弁会社を設立すると発表しました。

新会社では日本企業の独自データを活用し、カスタマイズされた最先端の生成AIを開発していくプロジェクトを始めるそう。1月下旬にホワイトハウスで発表された77兆円を投じる壮大なAI構想「スターゲート」の日本版といえます。発表会の会場でオープンAIのサム・アルトマンCEOと対談をする孫正義会長は終始上機嫌で、まさしく「会心の笑み」を浮かべていたのが印象的でした。

AIの開発を開発するうえで、その「工場」となるのがデータセンターです。しかも、ただ単にサーバーを置いておけばいいのとはわけが違います。膨大な量のデータを学習させる必要のある生成AIの開発には、米エヌビディアなどが開発するAI半導体を搭載したサーバーが必要ですが、高性能なAIサーバーは、莫大な電力を食います。そして、それに伴い発熱するのです。安定して稼働できるように、安定的に大量の電力を供給し、サーバーを冷やし続けるための、特殊な設備が必要となります。

今回、キヤノンITソリューションズにAIサーバーなどにも対応したサーバールームを見せてもらいました。従来のデータセンターは巨大なエアコンのような設備でサーバーを冷やしていますが、高発熱のAIサーバーを冷やすには効率が悪く、12月から液体で冷やす設備を導入しました。空調で冷やしたサーバーの前に立つとオーブントースターに顔を近づけたような熱気を感じたのに対し、液冷のサーバーの前に立つと熱さをまったく感じなかったのが驚きでした。

中国も爆速でデータセンターを全土に整備し、有力な生成AIが開発されてきています。企業間同士の競争を超え、もはや国家の覇権がかかった形となりつつある「AI開発戦争」。そのインフラとして急拡大する「データセンター経済圏」の現在地を、テクノロジーに詳しくない人でもイチからわかるように構成しました。是非、お読みください。

担当記者:印南 志帆(いんなみ しほ)

早稲田大学大学院卒業後、東洋経済新報社に入社。流通・小売業界の担当記者、東洋経済オンライン編集部、電機、ゲーム業界担当記者などを経て、現在は『週刊東洋経済』や東洋経済オンラインの編集を担当。過去に手がけた特集に「会社とジェンダー」「ソニー 掛け算の経営」「EV産業革命」などがある。保育・介護業界の担当記者。大学時代に日本古代史を研究していたことから歴史は大好物。1児の親。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

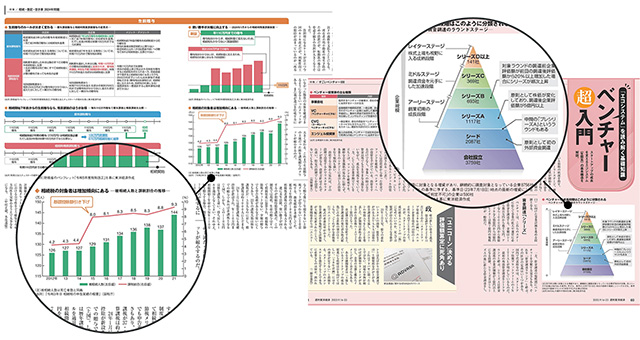

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

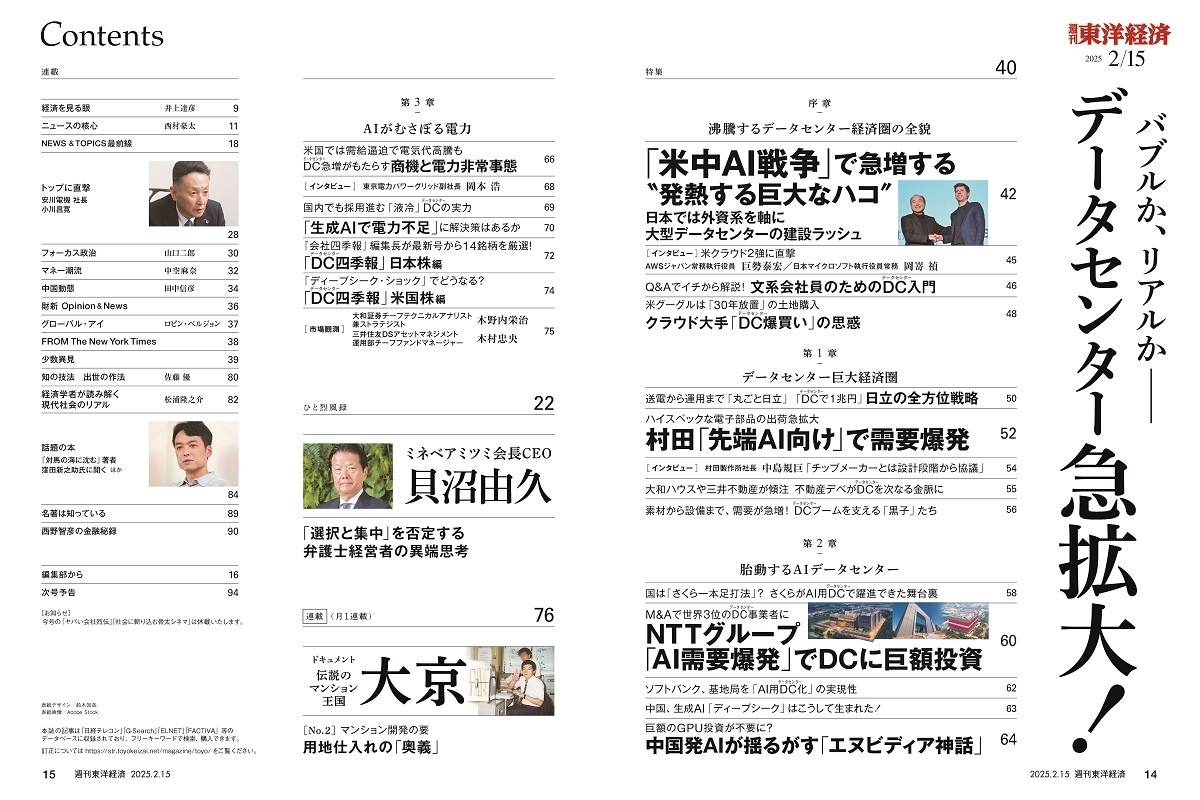

目次

バブルか、リアルか ―― データセンター急拡大!

序章

沸騰するデータセンター経済圏の全貌

「米中AI戦争」で急増する“発熱する巨大なハコ”

日本では外資系を軸に大型データセンターの建設ラッシュ

[インタビュー]米クラウド2強に直撃

AWSジャパン常務執行役員 巨勢泰宏/日本マイクロソフト執行役員常務 岡嵜 禎

Q&Aでイチから解説! 文系会社員のためのDC(データセンター)入門

米グーグルは「30年放置」の土地購入 クラウド大手 「DC(データセンター)爆買い」の思惑

第1章

データセンター巨大経済圏

送電から運用まで「丸ごと日立」 「DC(データセンター)で1兆円」日立の全方位戦略

ハイスペックな電子部品の出荷急拡大 村田「先端AI向け」で需要爆発

[インタビュー]村田製作所社長 中島規巨 「チップメーカーとは設計段階から協議」

大和ハウスや三井不動産が傾注 不動産デべがDC(データセンター)を次なる金脈に

素材から設備まで、需要が急増! DC(データセンター)ブームを支える「黒子」たち

第2章

胎動するAIデータセンター

国は「さくら一本足打法」? さくらがAI用DC(データセンター)で躍進できた舞台裏

M&Aで世界3位のDC(データセンター)事業者に NTTグループ 「AI需要爆発」でDCに巨額投資

10年がかりで通信網を改造 ソフトバンク、基地局を「AI用DC(データセンター)化」の実現性

生成AI「ディープシーク」はこうして生まれた! 中国、国土10カ所に巨大DC群の壮大計画

巨額のGPU投資が不要に? 中国発AIが揺るがす「エヌビディア神話」

第3章

AIがむさぼる電力

米国では需給逼迫で電気代高騰も DC(データセンター)急増がもたらす商機と電力非常事態

[インタビュー] 東京電力パワーグリッド副社長 岡本 浩

新型GPUサーバーでは対応必須 国内でも採用進む「液冷」DC(データセンター)の実力

カギは半導体技術の進展 「生成AIで電力不足」に解決策はあるか

『会社四季報』編集長が最新号から14銘柄を厳選! 「DC(データセンター)四季報」日本株編

「ディープシーク・ショック」でどうなる? 「DC(データセンター)四季報」米国株編

[市場観測]AIゴールドラッシュで「手堅い銘柄」「危うい銘柄」

・大和証券チーフテクニカルアナリスト兼ストラテジスト 木野内栄治

・三井住友DSアセットマネジメント運用部チーフファンドマネージャー 木村忠央

ひと烈風録

ミネベアミツミ会長CEO 貝沼由久

「選択と集中」を否定する 弁護士経営者の異端思考

連載(月1連載)

ドキュメント 伝説のマンション王国 大京

[No.2]マンション開発の要 用地仕入れの「奥義」

NEWS&TOPICS最前線

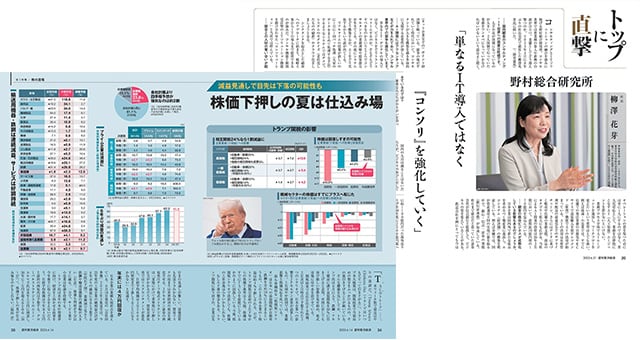

トランプ関税で世界が混乱 まだ前哨戦、節目は4月1日

郵政改革に逆行する法改正 背景に「郵便」の業績悪化

よみがえったアバクロ 5年で利益10倍の復活劇

連載

|経済を見る眼|本当の戦略を推理する3つのポイント|井上達彦

|ニュースの核心|ディープシークが示す米中分断の陥穽(かんせい)|西村豪太

|トップに直撃|安川電機 社長 小川昌寛

|フォーカス政治|立民は「一体改革」を再構築できるか|山口二郎

|マネー潮流|多様性を見つめ直す好機が訪れた|中空麻奈

|中国動態|低軌道衛星通信の米中対立が幕開け|田中信彦

|財新 Opinion&News|グリーンランド資源開発で中国に商機はあるか

|グローバル・アイ|SNSの害悪はオーナーによる「編集」の産物だ|ロビン・ベルジョン

|FROM The New York Times|AI開発競争の常識を転換 「ディープシーク」登場の衝撃

|少数異見|21世紀の英雄に「ノー」の1票を

|知の技法 出世の作法|佐藤流・情報の収集と分析の手法 92|佐藤 優

|経済学者が読み解く現代社会のリアル|途上国の労働者にも及ぶグローバル化の負の影響|松浦隆之介

|話題の本|『対馬の海に沈む』著者 窪田新之助氏に聞く ほか

|名著は知っている|『侍女の物語』[下編]

|西野智彦の金融秘録|宮澤喜一と公的資金⑤

|編集部から|

|次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/19(月) 週刊東洋経済 2026年1月24日号

訂正情報

| 11ページ | ■ニュースの核心 米トランプ政権の追加関税をめぐる記述 【誤】カナダ、メキシコそして中国への追加関税 ↓ 【正】中国への追加関税 |

| 53ページ | ■DCブームでHDDが復活 米シーゲートの業績に関する記述 【誤】売上高(24年10~12月)が前年同期比11.5倍 ↓ 【正】売上高(24年10~12月)が前年同期比1.5倍 |