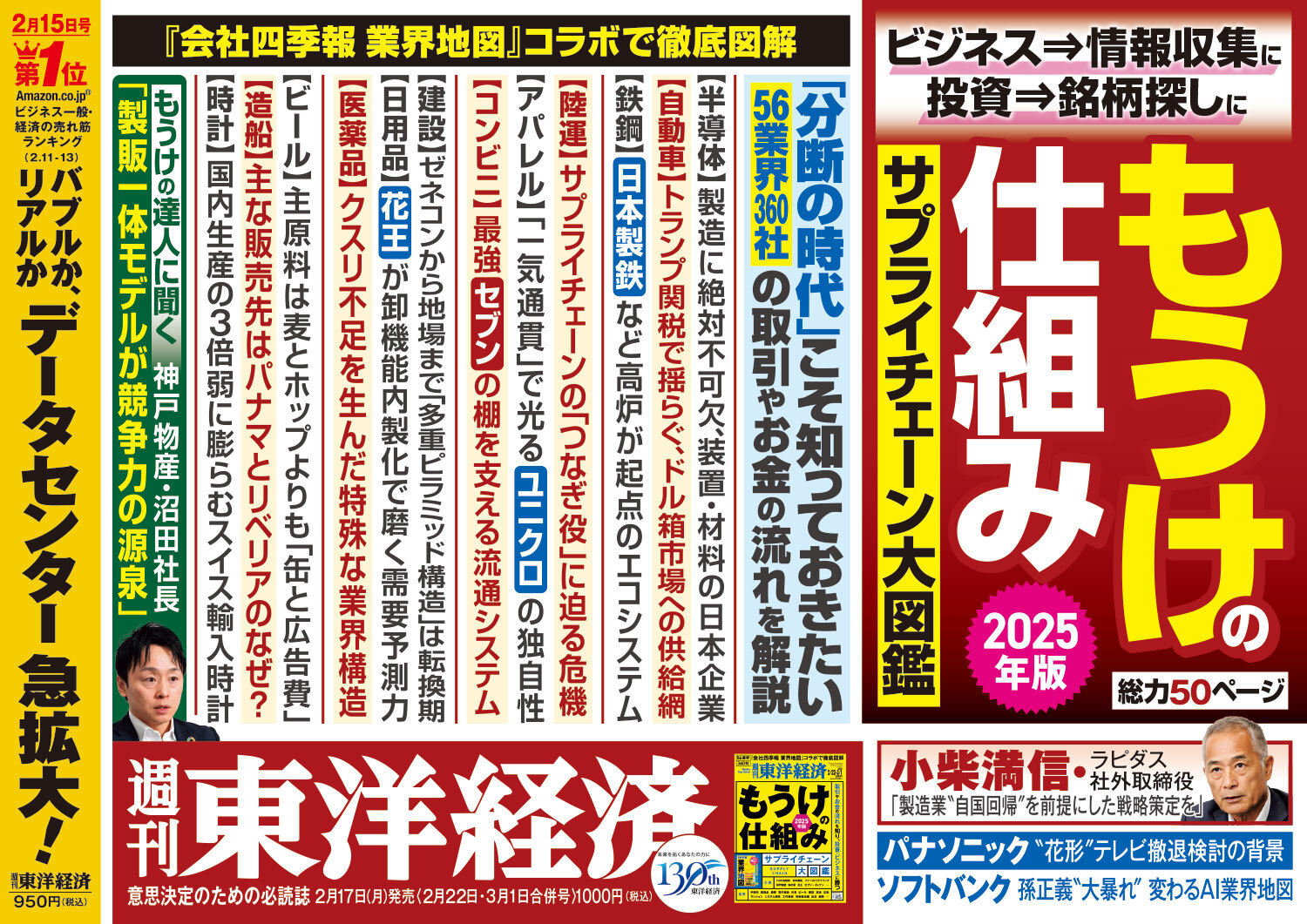

【特集】もうけの仕組み 2025

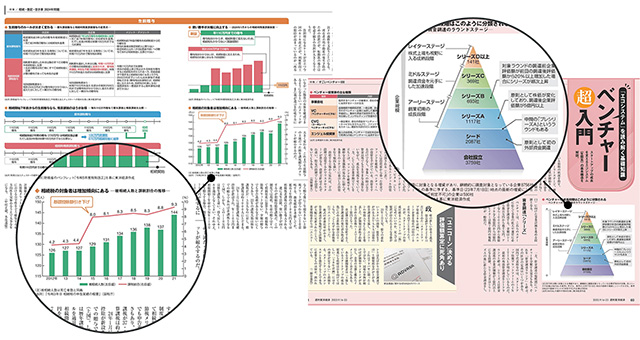

企業がどこからどれだけ調達し、どこに販売しているか――。企業の収益構造や投資機会を見極めるうえで知っておくべき“つながり”の知識を、会社四季報記者が見える化。本特集では、自動車から半導体、食品、玩具まで注目の56業界360社を取り上げ、サプライチェーンの構造をわかりやすく図解しました。近年はコロナ禍や米中対立などサプライチェーンの分断を引き起こす事態が次々と発生。こうしたリスクに備えるうえでも、投資家、ビジネスパーソン必見の特集です。

担当記者より

特集「もうけの仕組み 2025」を担当した松浦です。

突然ですが、メルマガ読者の皆様はビールの主原料で金額がもっとも大きなものをご存じでしょうか?

麦とホップだと思った方、は惜しい。たしかにこうした農産物も主原料に含まれますが、金額で見ると、飲料用の缶(アルミ缶)と宣伝広告費になります。

では、売り先は? 関連する業界は?・・・などなど。

ビール業界を知るには、決算だけでなく、こうした取引構造、つまりサプライチェーンも知る必要があります。

週刊東洋経済では「もうけの仕組み」をというテーマで、2023年と2024年はビジネスモデルに特化した特集を組んできました。3回目となる今回はサプライチェーンを特集しています。

実は、もう何年も前から、サプライチェーンで特集を作れないかと考えてきました。

というのも、2011年の東日本大震災から、近年のコロナ禍に至るまで、企業のサプライチェーンは毎年のように危機にさらされ、大切さが声高に叫ばれています。

一方、企業にとって、どの企業からいくら買って、どこの企業や消費者にいくら売っているか、というサプライチェーンの情報は競争力に直結するため、明らかにされることがほとんどありません。

またビジネスモデルであれば、決算書を基に図解を起こせますが、サプライチェーンの場合はこうした基礎となる資料がほとんどありません。

そのため、われわれにとって、なかなか記事が書きづらく、雑誌のフォーマットに落とし込むのが難しいテーマとなっていました。

とはいえ、サプライチェーンは読者の皆様にとって、知っておくべき重要な内容であることにはかわりません。

そこで、数年前から、産業間の取引金額を記載した、マクロ統計の「産業連関表」に目をつけて、コツコツと解読を進めてきました。

産業連関表が何か、どういった手法で図解しているか、は多少難解な話なので、特集に譲ります。

今回は記者の知見を図解した産業の断面図と、産業連関表を使ったコンパクトな図の2種類を用意し、合計56業界、計66点の図表を盛り込みました。

株式投資の銘柄探し、営業先の開拓、そして雑学やビジネス教養に使っていただければ幸いです。

どうぞお楽しみください。

担当記者:松浦 大(まつうら ひろし)

1984年生まれ。明治大学卒、同大学院修了(商学修士)後、2009年に入社。記者としては自動車、外食、鉄鋼、ホテル・旅行、ゼネコンと住宅・住宅関連業界を担当。妻と娘、息子、オウムと暮らす。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

目次

もうけの仕組み 2025年版

サプライチェーン大図鑑

取引やお金の流れの「図解」で業界を知ろう

主要業界の総需給と天気予想

[図解] これが日本のもうけの流れ

[SCMの達人に聞く] サステナビリティ・コンサルティング 代表 石川和幸

「川上から川下まで情報を共有する仕組みが必要だ」

テーマ①

地政学リスク

<半導体> 製造には日本企業が欠かせない

先端半導体をめぐる攻防 カギを握る2つのリスク

[SCMの達人に聞く]ラピダス 社外取締役 小柴満信

「半導体政策は安保政策 自国回帰を前提とすべき」

<自動車> 大変革期を迎えて進む供給網再編

トランプ関税が発動か 揺れる「ドル箱」市場

<電子部品> 材料からの一貫開発型やファブレス型など多様

<パソコン> 部品から組み立てまで中国依存

<ビール類> 主要な材料は「缶」と「広告」

海外生産メリット薄まり 進む製造業の国内回帰

<鉄鋼> 高炉を起点としたエコシステム

<石油製品> 税金などが約25%を占める

<電力> 電力の家計負担は5兆円超え

<サイバーセキュリティー> 「サプライチェーン攻撃」を防ぐための必要な対策

テーマ②

コスト上昇

<陸運> 労働環境を改善し、物流危機を回避

<外食> 仕入れは卸業経由が基本 加工段階の原価低減カギ

<加工食品> 納品期限緩和は道半ば 小売店との連携が不可欠

<アパレル> 「分業型」の課題を克服したSPA

<建設> 採算取れる業界構造への脱皮図る

<マンション> 回転型ビジネスの壁は人手不足と金利上昇

<システム開発> コンサルと派遣技術者を駆使

<Webアプリ> 顧客の囲い込み競争が激化

テーマ③

人口減少・高齢化

<コンビニエンスストア> セブンの棚を支える納品システム

<ディスカウント店> 工場再生し製販一体追求 業務スーパーが安い理由

[SCMの達人に聞く]神戸物産 社長 沼田博和

「自社で製造するからこそ迅速に価格へ反映できる」

<農業> コメ高騰が揺さぶる農協の支配力

<製粉> 政府が小麦の輸入価格を決める

<冠婚葬祭> 施設の費用と人件費が大きい

<化粧品・はみがき> 一気通貫の販売体制で全体コストを最適化

<医薬品> 薬不足を生んだ、特殊な業界構造

取引の流れを一挙に解説 サプライチェーン図鑑

自動車 /トラック / タイヤ / 造船 /

工作機械/半導体/白物・生活家電/エアコン/

電池/電線・ケーブル/ガラス/陶磁器/

冷凍食品/清涼飲料/畜産/食肉/

水産1/水産2/労働者派遣サービス/時計/

筆記具・文具/玩具/ホテル/広告/

放送/新聞/印刷/建設/

戸建て住宅/鉄道/空運/ドラッグストア/

アパレル/中食/病院/介護

NEWS&TOPICS最前線

ホンダとの経営統合は破談 日産「自主再建」の茨道

ソフトバンクG孫会長 「AI巨額投資」を占う焦点

パナソニックが「聖域解体」 家電開発は中国へシフト

連載

|経済を見る眼|AI時代にこそ必須な職業情報データ|太田聰一

|ニュースの核心|格差是正こそが本丸、

|トップに直撃|AZ-COM丸和ホールディングス 社長 和佐見 勝

|フォーカス政治|少数与党下の予算審議は改革の好機|飯尾 潤

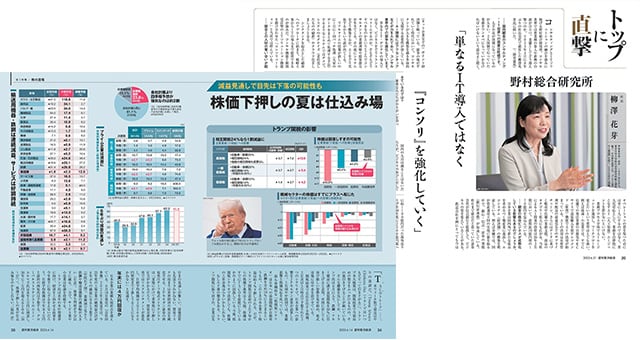

|マネー潮流|今こそ「新」構造改革が必要だ|森田長太郎

|中国動態|中国は「韜光養晦(とうこうようかい)」

|財新 Opinion&News|中国の太陽光パネル「利益なき繁忙」

|グローバル・アイ|トランプは欧州に「存亡の脅威」

|Inside USA|「反・多様性」の暴走がもたらす米国の危機|瀧口範子

|少数異見|「グレートな米国」に欧州が警戒する理由

|知の技法 出世の作法|佐藤流・情報の収集と分析の手法 93|佐藤 優

|経済学者が読み解く現代社会のリアル|医療機関の競争が招く 不要な検査という問題|若森直樹

|話題の本|『ホワイトカラー消滅 私たちは働き方をどう変えるべきか』著者 冨山和彦氏に聞く ほか

|名著は知っている|『大衆の反逆』[上編]

|社会に斬り込む骨太シネマ|『風に立つ愛子さん』

|ゴルフざんまい|選手の力となる一方 重圧にもなる「期待」|佐藤信人

|西野智彦の金融秘録|宮澤喜一と公的資金⑥

|編集部から|

|次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/19(月) 週刊東洋経済 2026年1月24日号

訂正情報

| 38ページ および 78ページ |

■もうけの仕組み ダウンロードサービスについての記述 【誤】定期購読者、東洋経済オンラインの有料会員限定 ↓ 【正】東洋経済オンラインの有料会員限定 (東洋経済オンライン有料会員のみダウンロードが可能です) |