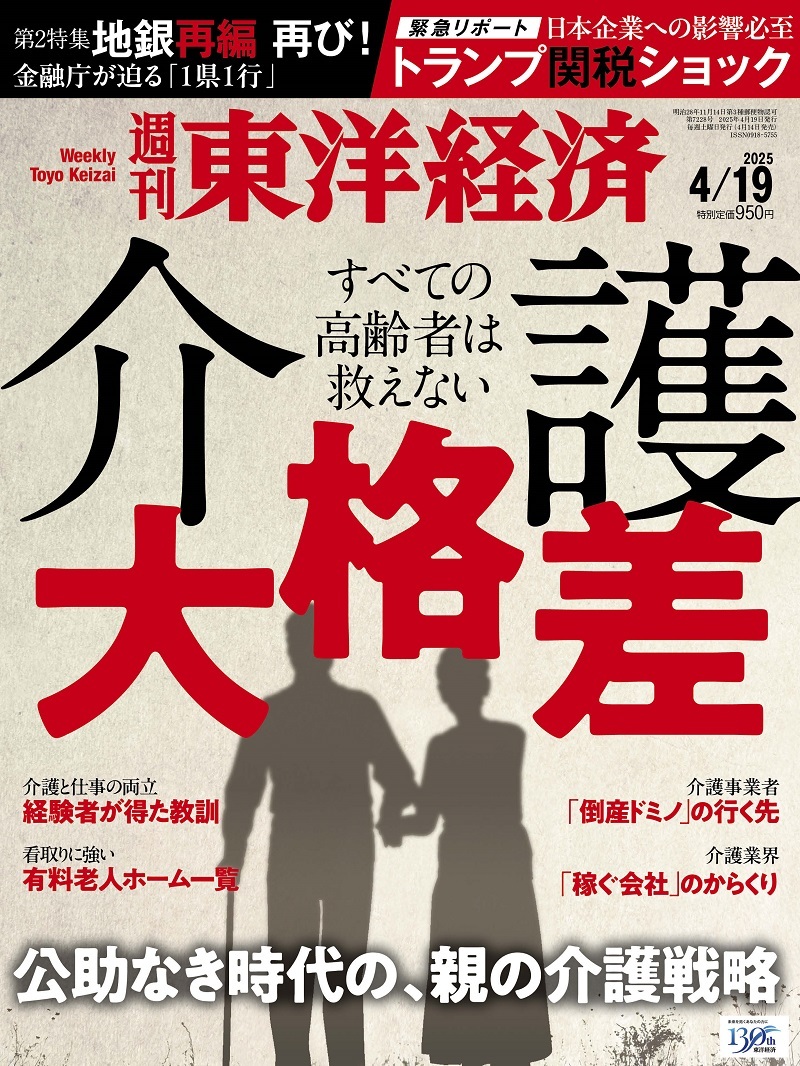

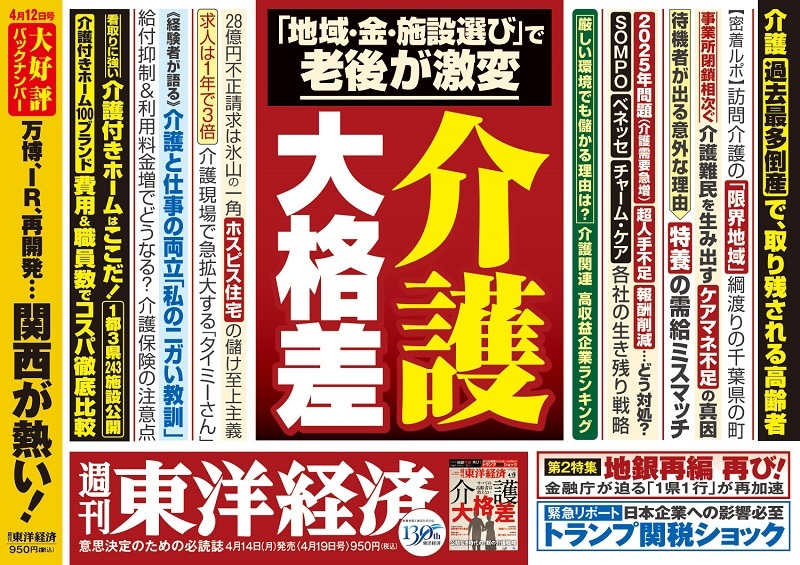

【第1特集】介護 大格差

高齢化社会で介護のニーズは高まるばかりです。人手や財源が足りない中で、住む場所や経済力、どんな介護施設を選ぶかによって「介護格差」が生まれています。本特集では、介護報酬のマイナス改定で訪問介護の経営が悪化している実態を解説するほか、存続が危うい訪問介護の「限界地域」を密着取材。また、介護業界大手の取り組みや、いざというときのために知っておきたい看取りに強い1都3県の有料老人ホームについても紹介します。【第2特集】地銀再編再び!

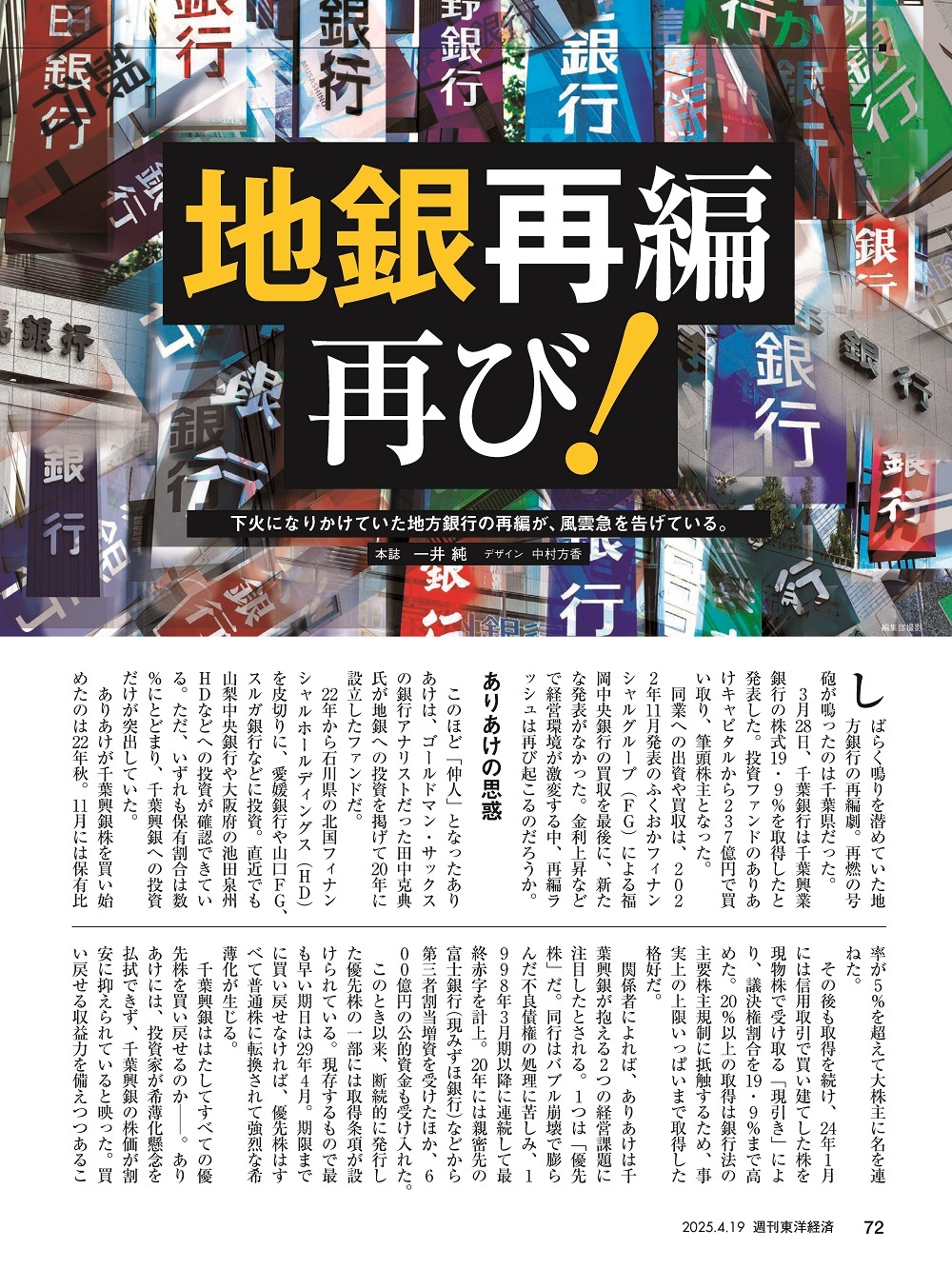

下火になりかけていた地方銀行の再編が、風雲急を告げている。

担当記者より

巻頭特集「介護 大格差」を担当した印南志帆です。今年2025年には、「団塊の世代」のすべてが75歳以上の後期高齢者になりました。それに伴い介護が必要な人も増えていくことになりますが、それを支える介護保険制度は崩壊の危機にあります。取材をしていて、もはやすべての高齢者に必要なサービスは行き届かない状況になっていると感じました。今60代の私の親が介護を受けるとき、果たしてこの制度は保険として機能しているのでしょうか。

とくに厳しい状況にあるのが、ヘルパーさんに自宅に来てもらう訪問介護です。自宅での介護は、日本人の6~7割が希望しているとの調査もあります。ただ、それを支える訪問介護事業者の倒産件数は2024年に過去最多を更新しました。訪問介護は、車や自転車で一軒一軒自宅を回り、1対1で利用者にサービスをします。専門性が求められるハードな仕事にもかかわらず給料は安く、人はなかなか集まりません。収入源は3年に1度改定される介護報酬ですが、直近の2024年度の改正で、訪問介護は2%超のマイナス改定に。厚生労働省の調査によれば、6割の事業所が減収になったといいます。大手の介護事業者の中には、不採算な訪問介護の出店計画を見直したり、単価が低いサービスを「断る」動きもあります。訪問介護の事業所が不足する「空白地帯」も広がっています。そうなれば、家族の介護負担が増えて離職につながったり、介護施設に入る余裕がない高齢者は自宅に放置されることになります。

特集ではほかにも、未曾有の人手不足に立ち向かう大手介護企業の動向、逆風の介護業界での「高収益企業」ランキング、仕事と介護の両立の秘訣、親を安心して任せられる「看取り」に強い有料老人ホームリストなど、盛りだくさんな内容で介護の「今」に切り込んでいます。親の、自分の介護の行方が気になる方は、必読です。

担当記者:印南 志帆(いんなみ しほ)

早稲田大学大学院卒業後、東洋経済新報社に入社。流通・小売業界の担当記者、東洋経済オンライン編集部、電機、ゲーム業界担当記者などを経て、現在は『週刊東洋経済』や東洋経済オンラインの編集を担当。過去に手がけた特集に「会社とジェンダー」「ソニー 掛け算の経営」「EV産業革命」などがある。保育・介護業界の担当記者。大学時代に日本古代史を研究していたことから歴史は大好物。1児の親。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

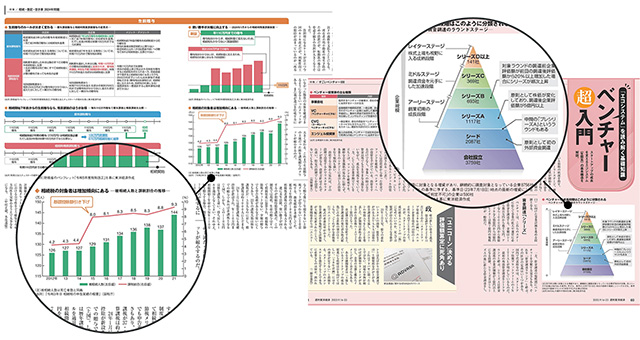

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

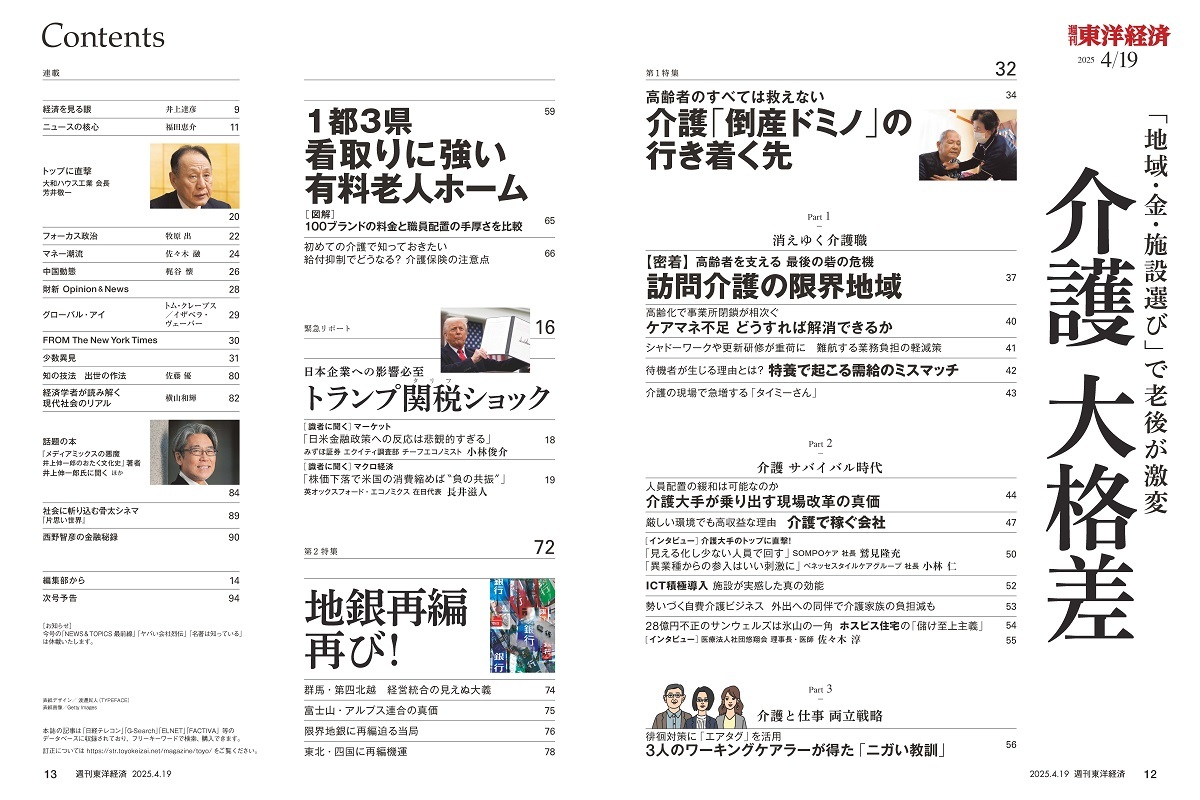

目次

「地域・金・施設選び」で老後が激変

介護 大格差

高齢者のすべては救えない 介護「倒産ドミノ」の行き着く先

Part1

消えゆく介護職

【密着】 高齢者を支える「最後の砦」の危機 訪問介護の「限界地域」

高齢化で事業所閉鎖が相次ぐ ケアマネ不足 どうすれば解消できるか

シャドーワークや更新研修が重荷に 難航する業務負担の軽減策

待機者が生じる理由とは? 特養で起こる需給のミスマッチ

介護の現場で急増する「タイミーさん」

Part2

介護 サバイバル時代

人員配置の緩和は可能なのか 介護大手が乗り出す現場改革の真価

厳しい環境でも高収益な理由 介護で稼ぐ会社

[インタビュー]介護大手のトップに直撃!

「見える化し少ない人員で回す」 SOMPOケア 社長 鷲見隆充

「 異業種からの参入はいい刺激に」 ベネッセスタイルケアグループ 社長 小林 仁

忙しい夜勤や看取りに 「革命」 ICT積極導入 施設が実感した真の効能

外出への同伴で介護家族の負担減も 勢いづく自費介護ビジネス

28億円不正のサンウェルズは氷山の一角 ホスピス住宅で蔓延する「儲け至上主義」

[インタビュー]医療法人社団悠翔会 理事長・医師 佐々木 淳

Part3

介護と仕事 両立戦略

徘徊対策に「エアタグ」を活用 3人のワーキングケアラーが得た「ニガい教訓」

親を最期まで任せられる施設はどこだ? 1都3県看取りに強い有料老人ホーム

[図解]100ブランドの料金と職員配置の手厚さを比較!

初めての介護で知っておきたい 給付抑制でどうなる? 介護保険の注意点

第2特集

地銀再編再び!

群馬・第四北越 経営統合の見えぬ大義

富士山・アルプス連合の真価

限界地銀に再編迫る当局

東北・四国に再編機運

緊急リポート

日本企業への影響必至 トランプ関税(タリフ)ショック

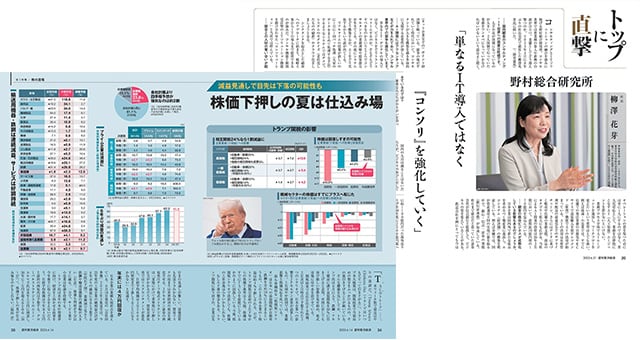

[識者に聞く]マーケット

「日米金融政策への反応は悲観的すぎる」みずほ証券 エクイティ調査部 チーフエコノミスト 小林俊介

[識者に聞く]マクロ経済

「株価下落で米国の消費縮めば“負の共振”」英オックスフォード・エコノミクス 在日代表 長井滋人

連載

|経済を見る眼|医療アプリが患者の「QOL」を高める|井上達彦

|ニュースの核心|少数派も納得できる「民意」をくみ取れているか|福田恵介

|トップに直撃|大和ハウス工業 会長 芳井敬一

|フォーカス政治|改正規正法が問う政党ガバナンス|牧原 出

|マネー潮流|トランプ関税で円高が続かない理由|佐々木 融

|中国動態|「内需拡大」への方向転換は本物か|梶谷 懐

|財新 Opinion&News|理想汽車「バッテリーEV再挑戦」の勝算

|グローバル・アイ|ドイツの軍事ケインズ主義は極右に追い風となる|トム・クレープス/イザベラ・ヴェーバー

|FROM The New York Times|欧州をこき下ろすトランプ チャットで見えた政権の本音

|少数異見|見つけた!「失われた 年」の真犯人

|知の技法 出世の作法|佐藤流・情報の収集と分析の手法 100|佐藤 優

|経済学者が読み解く現代社会のリアル|繰り返される企業不祥事 明治期「日糖事件」の教訓|横山和輝

|話題の本|『 メディアミックスの悪魔 井上伸一郎のおたく文化史』著者 井上伸一郎氏に聞く ほか

|社会に斬り込む骨太シネマ|『片思い世界』

|西野智彦の金融秘録|「銀行不倒神話」の誕生と終焉③

|編集部から|

|次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/19(月) 週刊東洋経済 2026年1月24日号