【第1特集】岐路に立つ東南アジア

7億人の巨大市場を擁し、世界の製造ハブの役割も担う東南アジア。人口増や経済成長が続き、市場としての魅力がある一方で、トランプ関税や民主化後退など地政学リスクも顕在化しています。本特集では岐路に立つ地域の実相に迫り、インドネシアやベトナムをはじめとする現地ルポをはじめ、自動車や電子産業、医療市場など業界の最前線の情勢を伝えます。さらに地域における日本企業の存在感や、駐在員のホンネ座談会、東南アジアで伸びる日本株などの情報も盛り込んでいます。【第2特集】日産 復活への大リストラ

「7工場、2万人」の削減計画を明らかにした日産自動車。今年4月に就任したイヴァン・エスピノーサ社長は、ゴーン時代から続いた「台数頼み」の経営と決別。日産再建へ動き出す。

担当記者より

特集「岐路に立つ東南アジア」を担当した劉彦甫です。

2025年は戦後80年という節目です。東南アジアはかつて日本が侵略した地域でもありますが、80年の間に日本に対する感情は「恨み」から「信頼」に変わっています。戦後日本が他国と付き合う上でも重要な経験を得た地域と言えます。

そんな東南アジアですが、この数年は再び国際政治と経済に翻弄されることが増えています。米中対立の狭間に立たされ、各国は難しいかじ取りを迫られているのです。

ただ、それは苦難だけではありません。東南アジア諸国はチャンスとリスクの両方を感じ取り、果敢に地政学上の課題にチャレンジしています。

たとえば、米中対立によって、日米欧の企業では中国のほかにも拠点を増やそうとする動きが広がっています。マレーシアはもともと電子機器産業が集積していた強みを生かし、半導体などハイテク産業をさらに高度化しようと積極的に政策を出しています。長く中所得国から抜け出せなかった同国ですが、ハイテク産業の誘致をテコにこのままいけば数年で高所得国入りを果たす見込みです。

一方で米中対立によるサプライチェーン再編でこの数年大きな恩恵を受けていたベトナムは、逆にアメリカから睨まれ、高い関税率を課せられそうになるなど苦労も増えました。

また興味深いのは人口が域内で最も多いインドネシアです。強い内需を武器に外資系企業に強気に出ています。アップルはiPhone16の販売が一時制限され、インドネシアに製造拠点を作ることを表明して制限が解除されました。強硬な姿勢で経済発展を維持できるか注視されます。

各国が自身の強みと弱みを自覚してさらなる成長を目指す中、現地の経済・生活水準も都市圏では先進国並みに発展しています。躍動する東南アジア各国の実態を具体的な企業の事例や現地ルポなどミクロ視点と国際政治経済のマクロ視点の双方から考えられるように特集を組んでいます。読者の皆様にお役立ちできれば幸いです。

担当記者:劉 彦甫(りゅう いぇんふ)

台湾台北市生まれの客家系。長崎県立佐世保南高校、早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了、修士(ジャーナリズム)。専攻はアジア国際政治経済、東アジアジャーナリズム。現在は電機大手や電子部品、精密機械、医療機器、宇宙業界を担当。台湾や香港を中心に東アジアの動きも追いかける。趣味はピアノや旅行。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

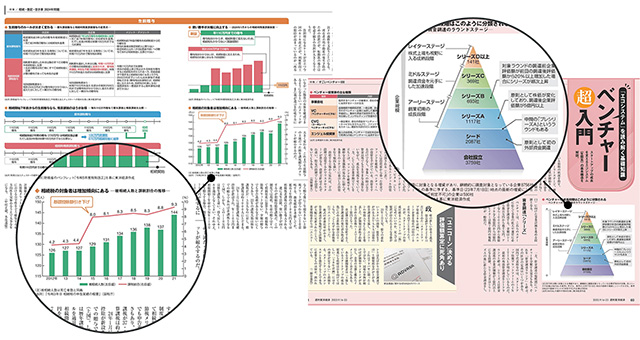

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

目次

徹底解剖 岐路に立つ 東南アジア

Part1

発展する経済、後退する民主主義

現地ルポ 【インドネシア】外食からスポーツ用品まで 「中間層」争奪戦が過熱 日系はパートナーと共闘

[インタビュー]「体験価値が成功のカギ アジアはまだまだ伸ばせる」

トリドールホールディングス 社長兼CEO 粟田貴也

経済成長するインドネシアの急所 ASEANの雄で進む権力集中と民主主義の後退

人口増のピークは過ぎつつある データで把握 東南アジアの今

指標で見る東南アジア地政学 米中対立で変わる対応 内政リスクの懸念も

サプライチェーン再編 先行き不透明の中 チャンス狙う各国の思惑

ASEAN外交の新常態 ASEANの枠を超えて外交多角化しリスクヘッジ

経済成長のリスク要因 「バランス政策」維持はいっそう複雑に

【ミャンマー】 ラストフロンティアの顛末

転換期の東南アジア経済 エコノミストが語る見通しとポイント

みずほ銀行 産業調査部アジア室 主任エコノミスト 田村優衣/

ニッセイ基礎研究所 経済研究部 准主任研究員 斉藤 誠

Part2

7億人市場争奪&製造ハブの行方

現地ルポ【ベトナム】東急やイオンが仕掛ける 都市化に日本のノウハウ生かす

[インタビュー]ベカメックス東急 社長 平田周二/イオンベトナム 社長 手塚大輔

日本企業 ベトナムビジネス最新動向

【タイ】BYDのEV軸に中国系が猛攻 日本車はアジアでの地位を守れるか

【マレーシア】「第2の台湾」になるか 脱中国、AIが追い風電子産業の意外な集積地

マレーシア電子産業に日系も積極投資 先端品の量産加速する太陽誘電

人口増加、富裕化、高齢化… 急浮上する医療市場 日系企業が狙う商機

東南アジア駐在員 ホンネ座談会

まだ熱い! 東南アジアのスタートアップ最前線

東南アジアで伸びる 日本株 20選

第2特集

日産 復活への大リストラ

[インタビュー]河西工業 社長 古川幸二/日産自動車 CTO 赤石永一

[トップインタビュー]「日産が生き残るために工場閉鎖をやるしかない」

日産自動車 社長兼CEO イヴァン・エスピノーサ

日産の「支配者」に不再任 突きつけた幻の株主提案

[インタビュー]日産自動車 取締役会議長 木村 康

NEWS & TOPICS最前線

再編が相次ぐ半導体商社 次は三菱・ルネサス系か

責任回避が透けて見える いわき信組への非公表支援

キヤノンで進む自己株保有 乖離する「2つの時価総額」

連載

|経済を見る眼|一律給付なら公金受取口座の普及を|佐藤主光

|ニュースの核心|骨太の方針にのぞくトランプ流への戸惑い|

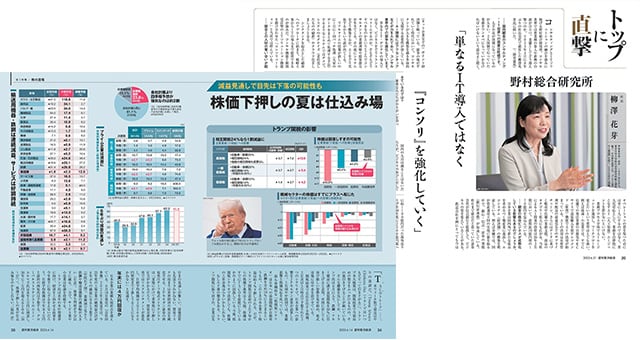

|トップに直撃|ジンズホールディングス 代表取締役CEO 田中 仁

|フォーカス政治|参院選で問われる国民の「賢明な声」|牧原 出

|マネー潮流|今年後半は米国への資金還流か|佐々木 融

|中国動態|「公務員禁酒令」の波紋が示す苦境|田中信彦

|財新|中国発「LABUBU」世界的ブレークの実態

|グローバル・アイ|トランプのイラン爆撃で砕け散る戦後秩序|

|FROM The New York Times|1社で100万世帯の電力消費 熾烈なデータセンター建設競争

|少数異見|メディア王・マードック家は二股をかける

|知の技法 出世の作法|佐藤流・情報の収集と分析の手法 110|佐藤 優

|経済学者が読み解く現代社会のリアル|法人税率引き下げは 投資や雇用を増やしたか?|小林庸平、馬場康郎、

|話題の本|『ケアと編集』著者 白石正明氏に聞く ほか

|名著は知っている|『文章読本』[上編]

|西野智彦の金融秘録|銀行行政が変わった日②

|新連載 21世紀の証言|オリックス シニア・チェアマン 宮内義彦 その1

今後の発売スケジュール

- 1/26(月) 週刊東洋経済 2026年1月31日・2月7日合併号