【特集】崖っぷちのDX

ITシステムの複雑化などにより、2025年以降、年間で最大12兆円の経済損失が発生すると指摘されてから7年。生成AI全盛の中、日本企業には守りと同時に攻めのDXも求められています。特集「崖っぷちのDX」では、レガシーシステムの保守期限切れ対応やシステム移行でトラブルが続出する現状や、勢いに乗る総合コンサルの状況をリポートします。スペシャルインタビューは、セブン&アイ・HDのスティーブン・ヘイズ・デイカス社長CEO。グローバル企業への転換をどう図っていくか、その方策を語ります。

担当記者より

特集「崖っぷちのDX」を担当した二階堂です。

先日、ある私鉄会社の特急チケットをネットで購入したときのこと。あいにく人身事故で運休となり、スマホで払い戻し方法を確認したところ、キャンセル手数料が発生するとの表示がありました。

運休なのに手数料を払うのは変だなと、いったん思いとどまり、一日の予定を終えた後に駅の窓口で聞いてみたところ「そのキャンセルボタンは押してはダメですね」と駅員の方は説明。ではいつ返金されるのか、返金完了の連絡はあるのでしょうか?と再度聞くと、分厚いファイルを参照しながら数分間をかけて、「わかりません。メールは来ないと思います」とのことでした。

やり取りを続けた最終的な結論は、「券売機で買ってもらえば対応できるんですけどね…」。顧客の利便性を高めるためにオンラインチケットサービスを運営しているでは?という言葉を飲み込み、帰路に就いたことを覚えています。

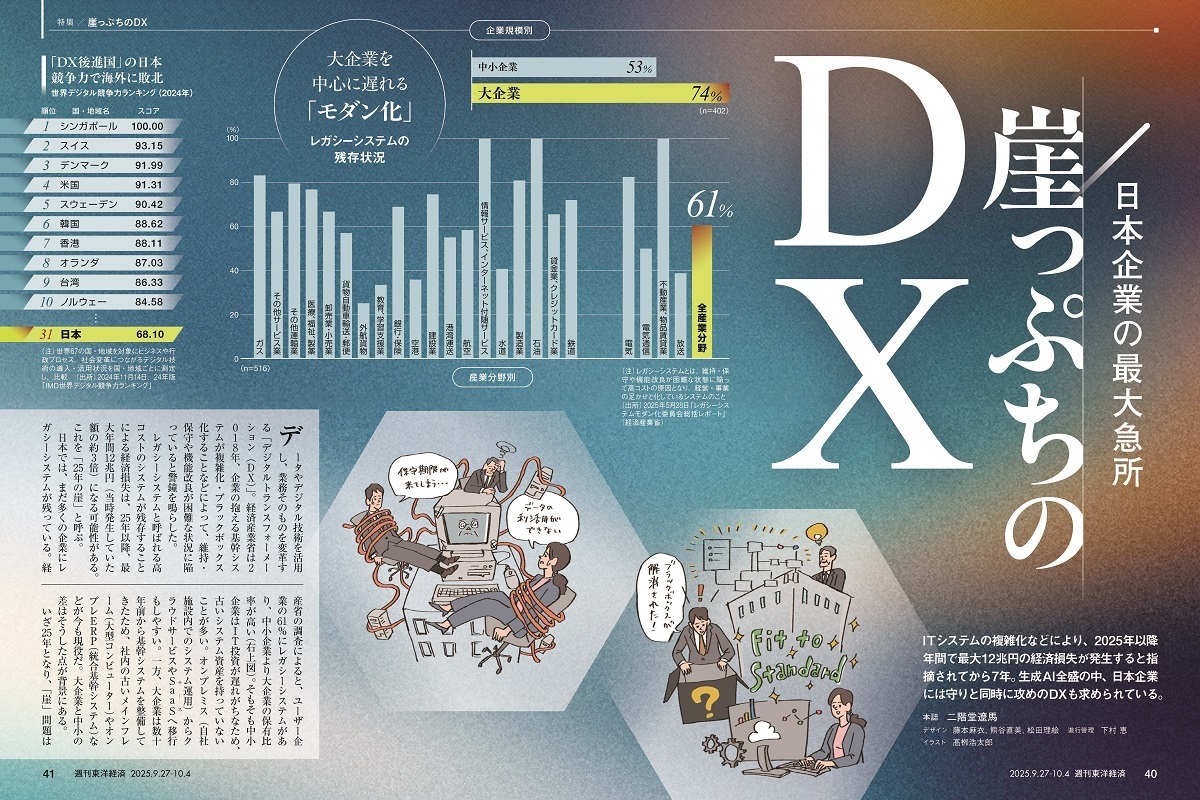

DX(デジタルトランスフォーメーション)という用語は、データや技術を活用し、業務そのものを変革することを指します。レガシー化した基幹システムの場合、保守期間終了や複雑化に伴うリプレースを起点に着手する企業が多いですが、実際に業務を実行する側の理解がないままDXプロジェクトが開始されることが問題視されています。

オンラインチケットにしても、鉄道会社が周辺機能を含めたシステム刷新の一環で行われているものだと想像されますが、現場のオペレーションがついてこなければ本来のDXとは言えません。レガシーシステムからの脱却という「守りのDX」ができても、利用者のデータ蓄積やそれらをAIで解析・活用した新規事業の開発などを進められなければ、「攻めのDX」は実現できないでしょう。

IMD世界競争力センターの調べでは、日本のデジタル競争力は世界で31位、「デジタル/技術的スキル」が最下位の67位となっています。仏作って魂入れず――ということにならない日本のDXが増えることを願います。

担当記者:二階堂 遼馬(にかいどう りょうま)

解説部記者。米国を中心にマクロの政治・経済をカバー。2008年東洋経済新報社入社。化学、外食、ネット業界担当記者と週刊東洋経済編集部を経て現職。週刊東洋経済編集部では産業特集を中心に担当。

週刊東洋経済とは

『週刊東洋経済』は、変化する世の中を確かな視点で解明する総合ビジネス週刊誌です。

創刊は1895年(明治28年)、日本国内で最も歴史のある週刊雑誌でもあります。企業戦略から主要業界事情、国内外の政治経済はもちろん、近年はビジネス実用、テクノロジー、社会問題まで、経済の複雑化やビジネスパーソンの関心の広がりに対応し、幅広いテーマを取り上げています。

一方で創刊以来、一貫しているのはセンセーショナリズム(扇情主義)を排除し、ファクトにこだわる編集方針を堅持することです。「意思決定のための必読誌」を掲げ、今読むべき特集やレポートを満載し、価値ある情報を毎週発信しています。

週刊東洋経済の編集方針

- 取材力

当社に所属する約100人の経済専門記者が主要業界、全上場企業をカバー。国内外の経済や業界、企業などを深堀りし、他には読めない記事を提供。 - 分析力

複雑な情報やビジネス慣習、制度変化などを分析し、的確に整理。表層的事象をなぞるのではなく、経済や社会の底流で起きている構造を読み解く - 中立性

企業や業界側の立場や事情に追従することなく、本誌記者は取材対象を客観的立場で分析・評価し、ときには忖度なく切り込む。

3つのポイント

視野が広がる幅広いテーマ

「健全なる経済社会を先導する」という創刊理念のもと、企業戦略やマクロ経済だけでなく、社会問題や海外情勢など幅広いテーマで特集を組み、中立的な立場で情報発信をしています。

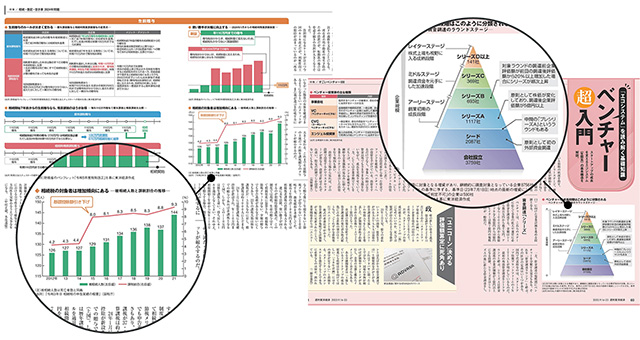

図解や表でわかりやすく

ビジネス誌の中で随一の規模を誇る約100人の記者集団が、「経済から社会を読み解く」スタンスで徹底取材。旬な情報を図解や表にまとめて、わかりやすく解説します。

『会社四季報』の独自データで深掘り

約3,900社の上場企業すべてに担当記者を配置。財務情報から海外進出情報など『会社四季報』ならではのデータベースから独自の切り口で深掘りし、分析した連載や特集を『週刊東洋経済』で展開しています。

目次

日本企業の最大急所 崖っぷちのDX

大企業を中心に遅れる「モダン化」 「DX後進国」の日本 競争力で海外に敗北

Part1

続出する炎上案件

突如消えたプッチンプリン 江崎グリコ SAP導入の混沌

攻め・守りの両面で後手に セブン&アイ 迷走したDX戦略

[インタビュー]「ITのプロ招聘だけではダメ」 セブン&アイ・ホールディングス CIO 兼 グループDX本部長 西村 出

89億円プロジェクト瓦解の真相 NHKが日本IBMに損害賠償請求

滋賀、伊予銀が勘定系の開発を中止 九州FGにも余波か 深まる地銀の苦悩

みずほのシステム「MINORI」の現在地

アクセンチュアと組んだ成果は? みんなの銀行 赤字続きの正念場

Part2

DXビジネス 勝者と敗者

アクセンチュアと上流の提案力でも対決 日系SIer(エスアイヤー)が挑むコンサル化

DXコンサルで高成長を見込んだが… 経営危機に陥ったモンスターラボ

バブル崩壊、AI台頭でどうなる? SaaS(サース)ビジネスの賞味期限

[インタビュー]SaaSからWaaS(ワース)に移行する ハブスポット AI責任者 ニコラス・ホーランド

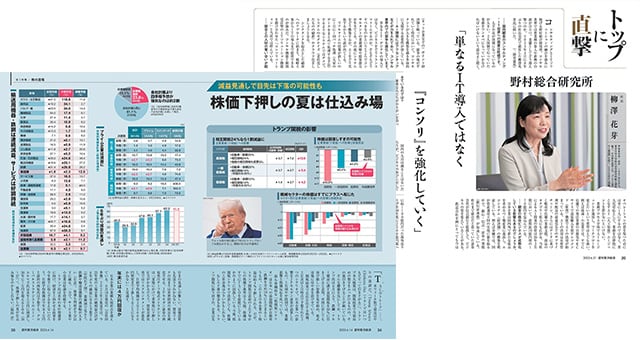

[インタビュー]大手コンサル幹部が語るDXの要諦

・「経営陣は自分ごとと捉えよ」 ボストン コンサルティング グループ マネージングディレクター 兼 パートナー 北川寛樹

・「PoC地獄から抜け出せ」 デロイト トーマツ コンサルティング 執行役員 Chief Growth Officer 首藤佑樹

・「現場に精通する人材の登用を」 ベイカレント 常務執行役員 兼 ベイカレント・コンサルティング 社長 則武譲二

この会社から学べ! DX実践の先駆者たち

長野県信用組合×アクセンチュア/北陸コカ・コーラボトリング×日本オラクル/東京ガス×PwC

[シリコンバレーリポート]巨大テックの支配は終わるか データ民主化の最新潮流

[誌上座談会]肥大化する総合コンサル 日本のDXはどこに向かう?

戦略系コンサル/日系SIer/外資系IT 各社幹部

スペシャルリポート

洋上風力発電に激震 三菱商事が総撤退 「必然だった失敗」

おそれるのは「撤退の連鎖」 エネ庁の「皮算用」が崩れた日

「洋上風力汚職」公判で暴露証言 公募制度の信頼が問われる事態

スペシャルインタビュー

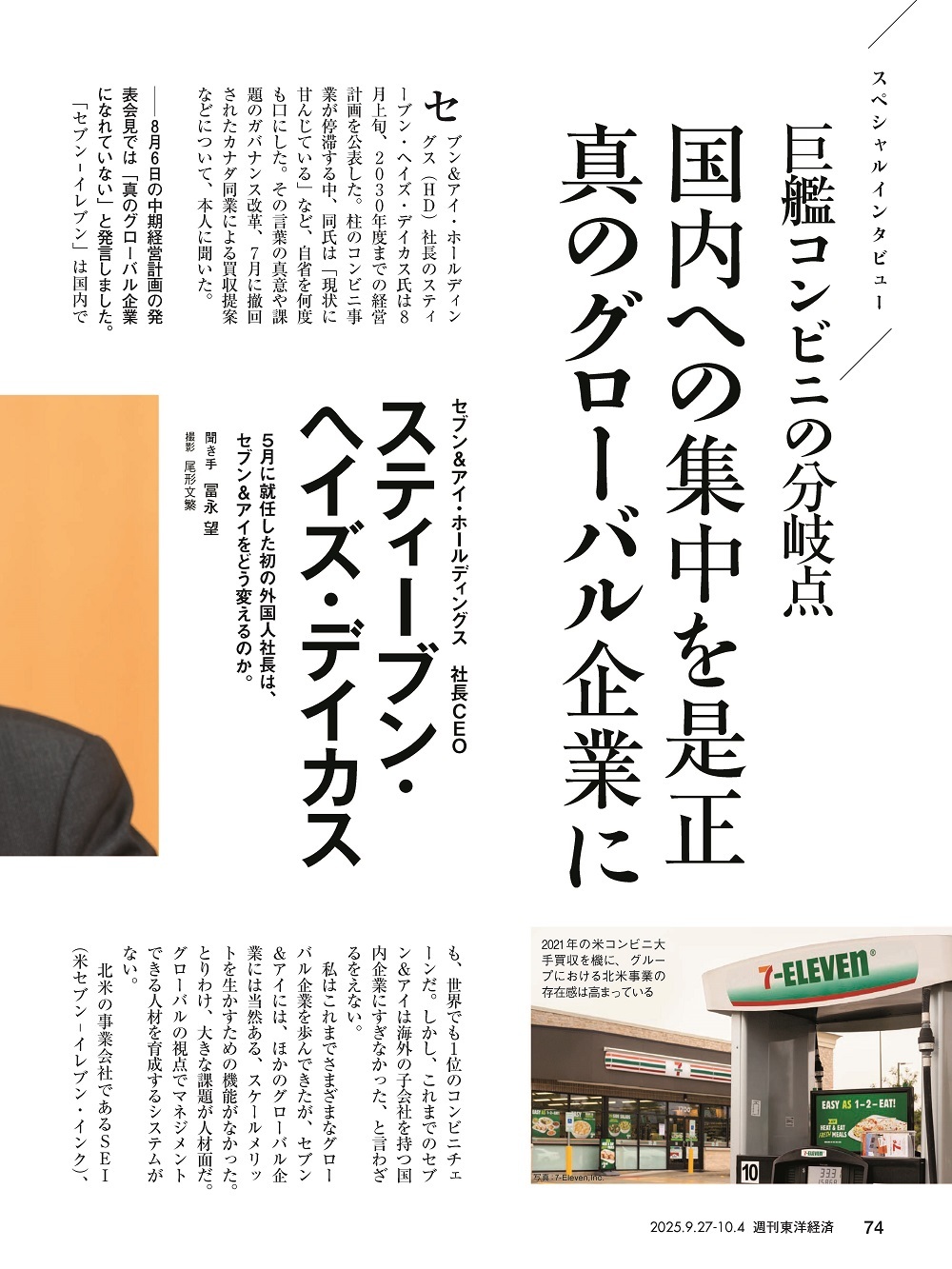

セブン&アイ・ホールディングス 社長CEO スティーブン・ヘイズ・デイカス

巨艦コンビニの分岐点 国内への集中を是正 真のグローバル企業に

「ジャパン優遇」排せるか 問われる企業統治改革

NEWS & TOPICS最前線

ニデックで不適切会計疑惑 経営陣関与の可能性も浮上

JALグループにはびこる 飲酒問題に甘い企業風土

新浪氏が去ったサントリー 創業家にのしかかる重圧

連載

|経済を見る眼|ポピュリズムを生む現役世代の不満|早川英男

|ニュースの核心|生成AIの「共感力」は人類の脅威になる|野村明弘

|トップに直撃|三井化学 社長 橋本 修

|フォーカス政治|自民、アジェンダ設定権の奪還が急務|飯尾 潤

|マネー潮流|先進国で揺らぐ中央銀行の独立性|木内登英

|中国動態|対話可能な国家からライバル国家へ|加茂具樹

|財新 Opinion&News|吉利汽車が低価格EVで王者BYDを猛追

|グローバル・アイ|習近平とプーチン、友好の背後に根深い対立|ルビー・オスマン ダン・スリート

|Inside USA|政治介入と変化への脆弱性、米統計に二重の危機|安井明彦

|少数異見|ようこそ、うそ八百の新世界へ

|ヤバい会社烈伝|掛谷工務店 エース記者が子ども食堂っすか!|金田信一郎

|知の技法 出世の作法|佐藤流・情報の収集と分析の手法 119|佐藤 優

|ゴルフざんまい|孫の世代に教える 私の夢と悩み|中嶋常幸

|話題の本|『過疎ビジネス』著者 横山 勲氏に聞く ほか

|名著は知っている|『とてつもない特権』[下編]

|西野智彦の金融秘録|「プラザ」から「バブル」へ④

|21世紀の証言|カレーハウスCoCo壱番屋 創業者 宗次徳二 その2

|編集部から|

|次号予告|

今後の発売スケジュール

- 1/19(月) 週刊東洋経済 2026年1月24日号